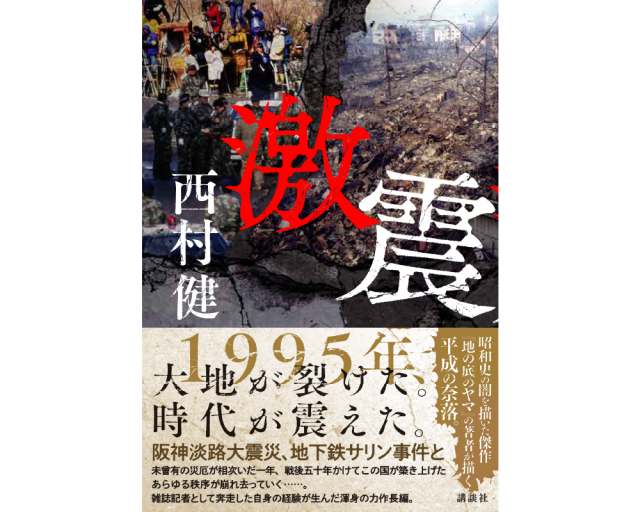

西村健『激震』発売記念エッセイ②「新米記者時代」

文字数 1,612文字

1965年福岡県生まれ。東京大学工学部卒業。労働省(現・厚生労働省)に入省後、フリーライターになる。1996年に『ビンゴ』で作家デビュー。その後、ノンフィクションやエンタテインメント小説を次々と発表し、2021年で作家生活25周年を迎える。2005年『劫火』、2010年『残火』で日本冒険小説協会大賞を受賞。2011年、地元の炭鉱の町大牟田を舞台にした『地の底のヤマ』で(第30回)日本冒険小説協会大賞、(翌年、同作で第33回)吉川英治文学新人賞、(2014年)『ヤマの疾風』で(第16回)大藪春彦賞を受賞する。著書に『光陰の刃』、『バスを待つ男』、『目撃』、「博多探偵ゆげ福」シリーズなど。

労働省(現・厚生労働省)を中途退職し、雑誌編集部に飛び込んだ。言うまでもなく、全く異質の世界である。右も左も分かるわけがない。周りにはさぞ、ご苦労とご迷惑を掛けたことだろうと陳謝するばかりである。

ただし小さなミスなら無数にあるが、幸い大きなポカは仕出かした記憶がない。そこでここでは雑誌記者としての初仕事、張り込みの思い出について書かせていただく。

当時、若ノ花(後の横綱・若乃花)、貴ノ花(同じく貴乃花)兄弟が土俵で活躍し(いわゆる「若貴ブーム」)、史上初の外国人横綱・曙も誕生して相撲人気の真っ盛りだった。私の飛び込んだ『VIEWS(後に月刊誌化してViews)』編集部においても、相撲特集を組もうという話になった。

ところが若貴には独自のルートを有していたが、曙の所属する東関(元の関脇・高見山)部屋にはパイプがない。そこで夜討ち朝駆けで部屋に通い、取材のオーケーを取って来い、と新米に指示が降りて来たわけだ。

相撲部屋は朝が早い。東関部屋の最寄りは都営地下鉄の本所吾妻橋駅。我が家から始発の京王線に乗って通った。

行ったからと言って、中に入れてくれるわけでもない。スポーツ記者など馴染みの人間はさっさと入って行くのに、私は外に立ち尽くすだけ。何かの用事で親方が出て来たら駆け寄り、名刺を渡して「こういう者です、どうか取材を」と頼むのだ。とにかく何度も通って顔を覚えてもらい、「そんなに熱心なら」と受け入れてもらうのを待つ作戦だった。

ある日の朝、行ってみたら部屋は静かだった。日曜日だったのだ。こういう生活をしていたら自然、曜日感覚は失せてしまう。

だがせっかく来たのだ。自宅を訪ねて名刺くらい置いて行こうと思った。

チャイムを押したら、出て来たのは親方本人だった。対応するのは女将さんだろうと思っていたから、まず虚を衝かれた。

改めて「これこれこういう趣旨です」と取材のお願いをする私を、親方は上り框の上でふんふん頷きながら見ていた。デカい。とにかくデカい!説明しながら私は、あの巨体がこちらに倒れて来たら下敷きになって即死だなぁ、などと考えていた。

熱心さを受け入れてくれたのか。この場でオーケーがもらえた。初仕事、成功! 浮き立つような気持ちは、今でも忘れられない。

今回の『激震』でも主人公が取材先に通い詰めるシーンが出て来る。あの時の体験がどこかに、滲み出ていれば幸いである。