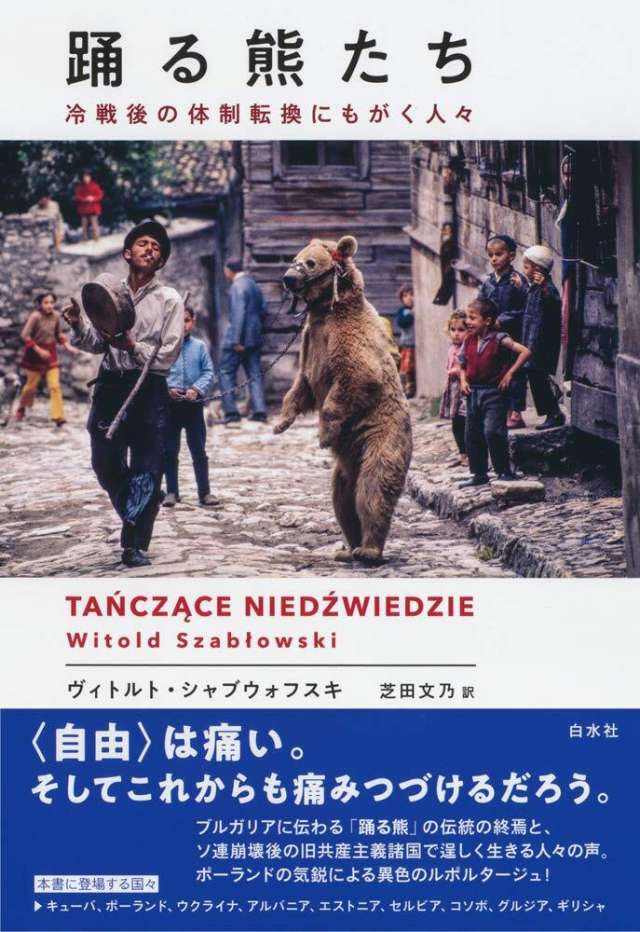

『踊る熊たち』ヴィトルト・シャブウォフスキ/ぼくら裸の熊ども(千葉集)

文字数 1,856文字

次に読む本を教えてくれる書評連載『読書標識』。

木曜更新担当は作家の千葉集さんです。

今回はヴィトルト・シャブウォフスキの『踊る熊たち 冷戦後の体制転換にもがく人々』について紹介していただきました。

作家。はてなブログ『名馬であれば馬のうち』で映画・小説・漫画・ゲームなどについて記事を書く。創元社noteで小説を不定期連載中。

俺にとって共産主義はすばらしい時代だった。あのころ、熊を飼っていなかったのを後悔するほどだ。人々はもっと機嫌がよかったし、幸せだった。いまはどうだ?

(p.30-31)

二〇〇七年六月二十四日、ブルガリアにおける熊踊りが終焉を迎えた。

長年、中東欧ではロマによる”熊踊り”が大道芸として行われてきた。それが動物愛護団体などの反発を受け、踊りグマたちはブルガリアのベリツァに新しく設立された保護園へ収容される運びとなったのだった。

(※↑筆者より:翻訳の芝田先生から事実誤認のご指摘をいただき文章を一部修正しました。芝田先生ありがとうございます)

ブルガリアの熊踊りは文字通り、クマを踊らせる芸だ。もちろん、クマは素では人間の言うことを聞くような動物ではない。なので、熊使いたちはクマの鼻に金属の輪を突き刺す。本書によれば、熊の鼻は非常に敏感な器官であり、それに何かを突き刺すということは「男性のペニスに錆びた釘を打ち込むようなもの」らしい。さらに歯を抜いたり、酒を呑ませてわざとアルコール中毒にするなどして、徹底して人間に服従させていた。

端的に、虐待である。ましてやEUに加盟したばかりの国では法に反してすらいる。歴史を遡るのであれば、九世紀にもカトリックの大司教が「クマとのおぞましい遊戯」をやめるように批難していた。当時から熊踊りに類する芸が民衆のあいだで存在したのだ。

ともあれ、当局が介入し、かわいそうなクマたちはロマから引き離され、めでたしめでたし……とは、なかなかいかない。

ふってわいた自由に戸惑い、自然でどう暮らしたものかもわからない。見知らぬ人間たちが寄ってくるとつい仕込まれた芸を披露してしまう。長年、人間のジャンクフードやアルコールを与えられて育ったためか、身体もボロボロだ。

しじゅう鼻に金属をぶっさされるような生活を送るよりは、保護施設は間違いなくベターな環境ではあるだろう。それはそれとして、戸惑いは戸惑いとして生じてしまう。

結果、かれらは「自分の子どもに自然で生きる術を教える能力がない」として去勢されてしまう。

本書の後半では別の〈クマ〉たちが紹介される。旧共産圏や元軍事独裁国家で経済的に貧しい暮らしを強いられている人々だ。

人間のメタファーとしてのクマ。なにも突飛なアイデアではない。中世には「二本足で立つから」という理由で、猿などよりもよほど人間に近い動物として考えられてきた。逆にクマの毛皮を来てクマに化ける、クマの力を手に入れることができる、といった津年もわりと一般的だった。”狂戦士”の意味で用いられるベルセルク(バーサーカー)も元は「クマの毛皮を纏ったもの」の謂だ。

本書で紹介される”ベルセルク”たちは狂乱してはない。EU加盟に邁進するウクライナで市場の自由化に怯える密輸業者たち。共産主義時代に建てられた掩蔽壕を爆破して建築用コンクリートとして転売するアルバニアの青年。村をあげて〈指輪物語〉の登場人物たちに仮装するポーランドの村人たち。虐殺者として戦犯となった政治家をフィーチャーしたセルビアの観光ツアー。資本主義の完全なる破壊を夢見るギリシャの学生……。みな静かに狂っている。より大きな狂気であるグローバリゼーションになんとか適応しようとしながら。

かれらは善きものとしての”西側”的な倫理や資本主義に組み込まれたものの、いまいちそれで幸福を享受できていない。そうしたひずみに対して本書は処方箋を示すのでもなく、憂うポーズを取るのでもなく、淡々と人々たちの語りを拾っていく。

どうにもできない戸惑いに対してできるのは、ただ耳を傾けることだけなのかもしれない。しかしクマには戸惑いを正しく精確に表現できる口がない。もしかしたら人間もそうなのかも。