川上未映子×岸本佐知子 『掃除婦のための手引き書』刊行記念対談【前編】

文字数 6,139文字

波瀾万丈の人生をもとに紡がれた作品には、不滅のエネルギーとポエジーがあった――。

稀代の作家と翻訳家がルシア・ベルリンの魅力に迫る。

※この記事は2019年単行本刊行時のものです。

■誰にも似ていない声

川上 まずは、このすばらしい作家の短篇作品が1冊になって、日本の読者に届けられたことを寿ぎたいと思います。作家ルシア・ベルリンのすばらしさ、翻訳のすばらしさについて、きょうは一体どこから話せばいいのかという気持ちで来ました。アメリカ文学研究者や翻訳者や、私よりも対談相手としてふさわしい人がたくさんいると思うのに、岸本さん、本当に私でいいんでしょうか?

岸本 もちろんです! 未映子さんは、私がルシア・ベルリンを訳し始めたときに真っ先に注目してくださったお一人で、もう未映子以外にいない! という気持ちです(笑)。

川上 嬉しい! ほっとしました。私がルシア・ベルリンを初めて拝読したのが岸本さん編訳の『楽しい夜』に入っていた「火事」でした。私も岸本佐知子ファンですから、岸本さんが翻訳されたものは、ジャンルを問わず読んできました。

岸本 ありがとうございます。

川上 他の収録作との並びもあってか、「火事」は、始まらないままに終わるという感じがして、何かすごく不安にさせる短篇でした。通りがかりの見知らぬ女性に呼び止められて、個人的な話を囁かれ、気がつくといなくなっているみたいな。それで彼女のことが気になって調べてみると、もう亡くなった作家だと知りました。ものすごい美貌で、かっこいい。

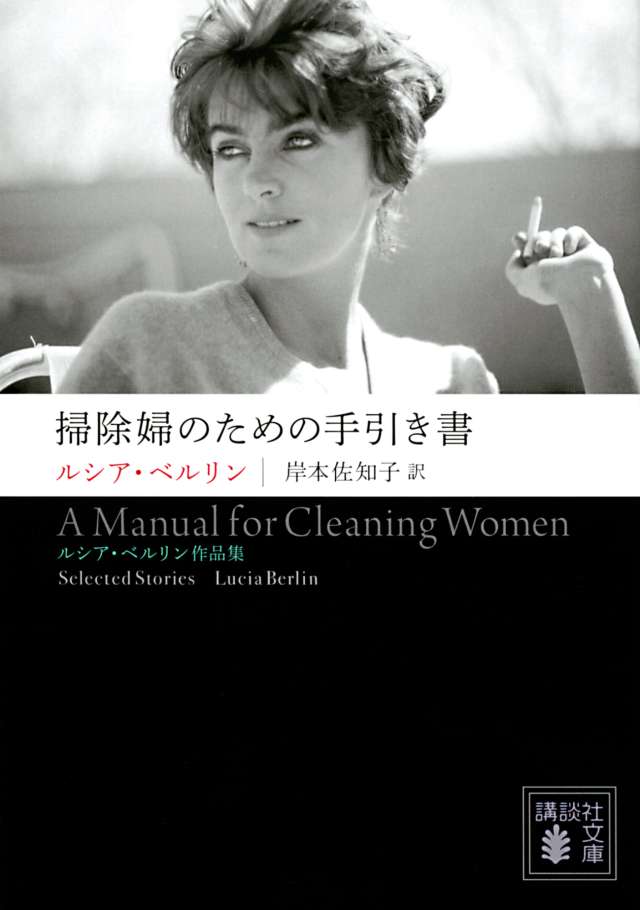

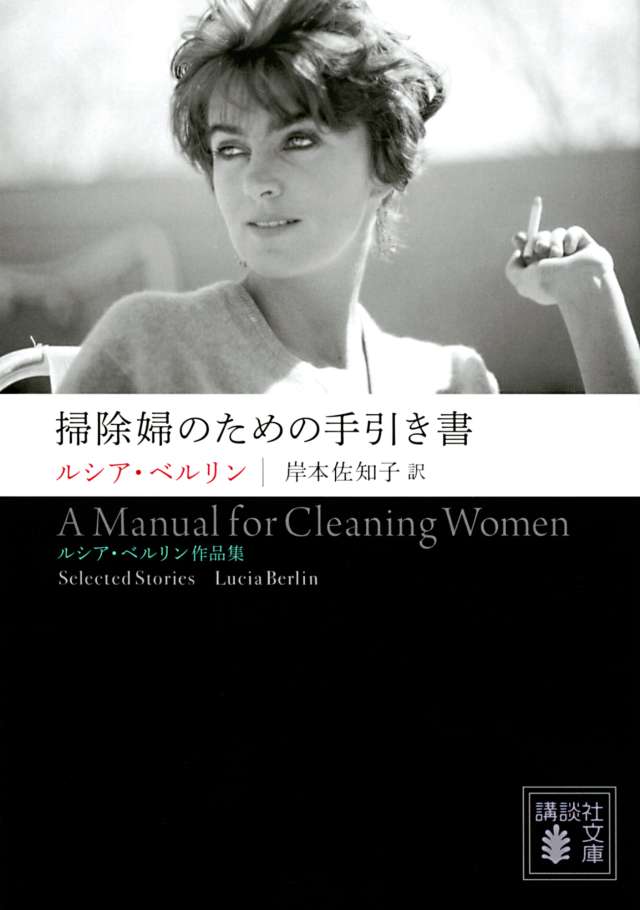

岸本 そうなんです。今回、表紙に彼女の写真を使っているんですが、装幀家の方から「本人ではなく、イメージモデルの写真と思われるんじゃないか」と心配されたくらいです。

川上 その後「早稲田文学増刊 女性号」を責任編集するにあたり、ルシア・ベルリンの作品をぜひ頂戴したいと思ったんです。その頃、男性誌に「わたしの騎手」が掲載されると知り、発売日に購入して読んで、その夜に岸本さんに「わたしの騎手」の拙い感想とともにご依頼の手紙を書きました。

そうしたら、「ルシア・ベルリンはいま一番訳したい作家です」とお引き受けくださった。そのときの私の興奮といったらなかったです。女性号にいただいた作品が今回の書名になっている「掃除婦のための手引き書」です。その意味では、ルシアの作品をタイムリーに読んできました。でも、今回の作品集でも半分くらいなんですよね。

岸本 はい。ルシア・ベルリンは全部で76篇の作品を残していて、今回はそのうちの24篇を訳しました。もともと私は「Homesick」「So Long」「Where I Live Now」3つの短篇集を手に入れたんです。彼女の生前に出た作品集ですが、私が手に入れたときにはもう絶版になっていて、3冊ともアメリカのアマゾンで古書として購入しました。これはいつか絶対に訳したいと思っていたところに、2015年に今回の底本となった作品集「A manual for Cleaning Women」が刊行され、彼女の再評価が始まったんです。

川上 亡くなったのが2004年ですから、死後10年くらい経ってからの再評価ということになりますか。

岸本 そうですね。ずっと忘れられていた……というか、生前も「知る人ぞ知る」的な存在だったようです。私が知ったのも、リディア・デイヴィスが彼女について書いた文章を読んだのがきっかけなんですが、ふだん冷静なリディアが、ちょっとキャラ崩壊するほど尊敬と羨望の入り混じったような熱い賛辞を贈っていて、興味を持ちました。それで古本を手に入れてみたら、ほら、ここに本人のサインが入っていたの!

川上 なんと!

岸本 いいでしょう。これ、たまたまだけど超自慢なんです(笑)。

で、この3冊は発表の年代別に区切ってあるんですけど、これで彼女の作品のほぼすべてなので、とても寡作な作家ということになりますね。

川上 ルシア・ベルリンが「知る人ぞ知る」存在になったのには、どれぐらい作風が関係したんでしょう。リディア・デイヴィスが序文の中で、「自身がインタビューでも語っているとおり、いくつかの彼女の作品は完全なフィクションだ。彼女の小説を読んだからといって、彼女を知ったつもりになってはならないのだ」と書いています。

彼女の経歴を見ると、ずっと作家の第一線で書いていた感じではなくて、作家ではあるけれども、掃除婦、ナース、教師といった仕事を軸足にして、その合間に執筆があったという感じでしょうか。

岸本 そうですね。執筆は断続的だったみたいです。実生活では4人の子どもを持つシングルマザーでしたから、余裕のない生活の合間を縫ってあちこちの文芸誌にぽつり、ぽつりと発表していたんじゃないかと思います。それと、本人に野心みたいなものはそれほどなかったのかもしれません。

川上 ルシアの作品は日本でいう私小説の趣があるように感じられます。鉱山町に住んでいた幼少期をはじめ、3度の結婚、離婚、アルコール依存症など実生活をモデルにしています。小説はフィクションであることを前提としても、主人公である語り手、父親、祖父、叔父、母や妹といった家族の関係が、延長線上に描かれています。

ルシア・ベルリンの作品世界を理解するには、他の作品との間でも重なっていたりする地獄や安らぎの種類を見きわめて、それがどのように書き分けられているかに注意する必要があります。例えば家族関係のなかにかなり酷い性的虐待の出来事がさらりと描写されていたりする。あの書き方って何なのか。それは読者に察してくれという姿勢でもないんです。

岸本 そう、ルシアの小説は油断しているとときどき予想外の球が飛んでくる。訳しながら二度見、三度見しちゃうような過酷なことがさらっと書かれていたりするんです。

川上 岸本さんは、訳者あとがきに「そして声、何よりも彼女の声だ。私は小説を訳すときいつも、この人と声の似た作家は誰だろうと考えてみる。でもルシア・ベルリンはだめだった、似ている人をうまく思いつけなかった」と書いていますよね。何か響き合うボイスというか、「あ、この人を思い出すな」というのが、ないですよね。

ルシアの声の誰にも似ていなさについて、ポイントになるのが「沈黙」のなかの一文、「わたしはどんな悲惨なことでも、笑い話にしてしまえるのなら平気で話す」と書いていることです。もちろん、作家のスタンスと、語り手のスタンスは分ける必要があるけれども、この一文の持つ姿勢は彼女を捉えるキーだと思いました。それはナルシシズムと関係していて、実生活に材をとって書くときに、作者と書かれる作品の世界観の間には作者の演技が入るんですね。自己顕示が文体や語り手のキャラクターに託されるんです。

それはボイスとは別で、ボイスはそういった演技とはまた違うところにあるゼロ次的な要素で、おそらく変えられない種類のものです。実生活を題材にした創作をしなくても、インタビューや対談などでも作家は多かれ少なかれ演出をするものだけれど、その演出の仕方が独特です。ルシア自身、いい短篇を書いてやろうとか一切思わないだろうし、読者からしても彼女がどんな作家から影響を受けたのかも気にならない。

だから、彼女自身が受けた苦しみや悲しみを書いていても、自意識のモチベーションを全然使っていない感じがする。露悪的に書いても突き放して書いてもシンパシーで読者を駆動してしまう題材なのに、読後、そういったものとは違う、何だかどうしていいのかわからなくなるような心境と感情を読者に残す。それは彼女が獲得してきた文法のなせるものなのか、彼女の世界に対する態度なのか。稀有な作家だと思います。

岸本 これは訳しているときのとても感覚的な印象なんですが、この人は書き手と文章の間に何か距離というか〝隙間〟がある感じがするんです。その隙間から、得も言われぬユーモアが出てくるし、書き手の存在感、体温や人柄のようなものもにじみ出てくる。

川上 全体に言えることは、書き出しが単刀直入で、きっぷがいい。

岸本 うん、江戸っ子っぽいよね。

川上 普通は20数篇の短篇集を読むと、ミュージシャンのアルバムにある捨て曲じゃないけれど、ちょっと印象が落ちるなと感じてしまうような、優劣ではなくて濃淡ができますよね。それがこの作品集にないんです。箸休め的な作品がまったくない。

岸本 疲れる?

川上 いいえ、最高ですよね。私、読みながら〝ヤバい〟しか言ってなかったです。

岸本 そうそう、読むほどにけっきょく語彙が〝ヤバい〟だけになっちゃうんです(笑)。

川上 1行目からアクセルベタ踏みですよ。「待って。これにはわけがあるんです」(「星と聖人」)とか。リディア・デイヴィスも序文(「物語こそがすべて」)で、「ルシア・ベルリンの小説はサプライズに満ちている。思いも寄らない言い回しや考察、事態の展開、ユーモアの連続だ」と書いているけれど、割とさらりとした描写の地の文に、気のきいた言い回しがあり、ユーモア溢れたせりふがあり、その後にポエジーが出てくる。それは、彼女が書こうと思って書いているんじゃないポエジーなんです。

岸本 うっかり出ている感じなの?

川上 ポエジーがルシアの言葉を使って文章になってしまう感じです。あと、彼女は絶対にいわゆる物語的なカタルシスやオチをつけないですよね。

岸本 つけないですね。まるでギロチンみたいな締めくくり方をする。

川上 物語はこういうものだという既成概念を自分でも排して本を読んだり書いたりしているのに、ルシアの短篇を読むと、「何もわかっていませんでした」みたいな気持ちになっちゃう。この切り上げ方は大変なことですよ。

例えば「ソー・ロング」の最後。死にかけの妹サリーの話。少し長くなるけれど引用します。「さいきん、サリーとわたしはトンチ絵で会話をする。声を出すとサリーの肺に悪いから。トンチ絵は言葉や文字のかわりに絵を使う。たとえばviolence(暴力)ならば、ヴィオラと蟻の絵。sucks(最低)は、ストローで何かを吸っている人の絵。サリーの部屋で、わたしたちはお絵描きしながら声もなく笑う。愛はもうわたしにとっては謎ではなくなった。マックスが電話をかけてきてハローと言う。妹がもうすぐ死ぬの、とわたしは言う。きみは大丈夫? と彼が言う。」

岸本 それって技術だと思います?

川上 いやあ、これはすごいなって素直に思います。私は人の技術を血走ってチェックするので(笑)。

岸本 そこのところ、詳しく聞きたい(笑)。

川上 例えば、この短篇集には同じ時期の話がいくつかありますよね。別々の短篇として自分の学生のときの話を書くのはわかるけれど、一冊になったときに同じ時期のよく似た年齢の女の子の話がいくつか重なるわけです。その重なる部分を、多くの作家はリスクヘッジする傾向にあります。

岸本 「また同じこと書いてる」と思われたくないものね。

川上 自分の実生活に材をとる作家は、それはそれだけでまた語られるべきだと思うけれども、そのモチベーションはさておいても、同じことを書くのは意識的にやっているのか無自覚にやっているのかの、どちらかですよね。ルシアがどっちだったのかはわからないけれども、同じシチュエーションが出てきた時、その書きぶりから重なる部分と重ならない部分を読むんです。今回の短篇集の中には、学生時代の話として「星と聖人」が最初にあって、そのあと学生の頃の話が二つ出てきますよね。

岸本 「星と聖人」が小学生時代で、「いいと悪い」が高校生。

川上 あと一つ、他の要素も入っているけれど、友達ホープとの話の「沈黙」です。

とにかく丸かぶりでないにしても、小説における語り手の条件はまったく同じ設定で、近い時期の似た場所のことを書くわけですよね。ルシアの場合は登場人物も重なります。内容や形式がすっかり違っていても作家は結局同じことを書いているという見方もありますが、ルシアは同一人物の人生について書いていますよね。物語的なオブセッションがあってそれを反復するとき、人称や視点を変えたりする方法もあるのに、ルシアはそういう方法をとりません。私たちが過去の出来事を振り返る場合、切り取れるフレームと容量には限界があると思うんです。

例えば入学式であれば、きょう思い出す入学式、あした思い出す入学式、1年後、10年後に思い出す入学式があって、それらは全部違うけれど、でも一つの入学式というものとしてラベリングされる。だから入学式でいくつか作品を書くとしたら、どこか響きあうというか連関するものになる。

けれど、ルシアは同じ条件なはずなのに、一つの出来事の重ならないところ、入学式のそれぞれ違う要素を使って物語を作っていく。それなのに、私たちには同じ入学式のことを書いていることがわかるのと同時に、どれもが完全に独立した、初めて触れる入学式として差し出される。しれっとした表情で出来事の異なる側面を書くんです。

岸本 感情の側面ということ?

川上 感情というよりは物質的な側面です。映像でいうとカット割とか美術とかそっちに相当するような。ちょっと気になったのは、原文では作品ごとに文体が変わっていたりするんですか?

岸本 いや、変えてないですね。

川上 そうすると、形式や語りのトーンや語り手の機嫌で同じ題材を違うふうに見せようとは思っていないはず。たとえば妹のサリーのことであれば、作品ごとにサリーの違うところを読むことになる。何回でもまっさらなサリーと私たちは出会う。だけど、そのサリーが同一人物であることはわかるんです。ルシアは私たちの、いわゆる実存のあり方を全くつかんでいるんですよね。だからサリーを何回でも書ける。いつでも対象はいま生まれたみたいな顔をしている。たとえば、ある作家が何度も息子のことを書いたりすると、結局何を書きたいのかがわかっちゃうから、そんなのにつき合っていられない。

岸本 それは彼女の記憶の仕方が変わっているの? それとも引き出し方?

川上 両方だと思う。印象的な出来事を角度を変えて書くことは、技術的には私たちにもできる。その場合、上手く書き分けたというか、思い出せた出来事の時々の感情を摑んだふりをするんです。だけど、ルシアはそういう凡庸な欲望から全く自由なんです。

*****************

⇒ 川上未映子×岸本佐知子 特別対談「ルシア・ベルリン、かけがえのないボイス」後編 へ続く

【川上未映子(かわかみ・みえこ)】

作家。著書に『夏物語』『ウィステリアと三人の女たち』『乳と卵』『ヘヴン』『すべて真夜中の恋人たち』『愛の夢とか』など。

【岸本佐知子(きしもと・さちこ)】

翻訳家。訳書にジョージ・ソーンダーズ『十二月の十日』、ショーン・タン『セミ』、リディア・デイヴィス『ほとんど記憶のない女』、編訳書に『楽しい夜』、著書に『ひみつのしつもん』など。