- TOP >

- タンギーの霧を超えて

タンギーの霧を超えて

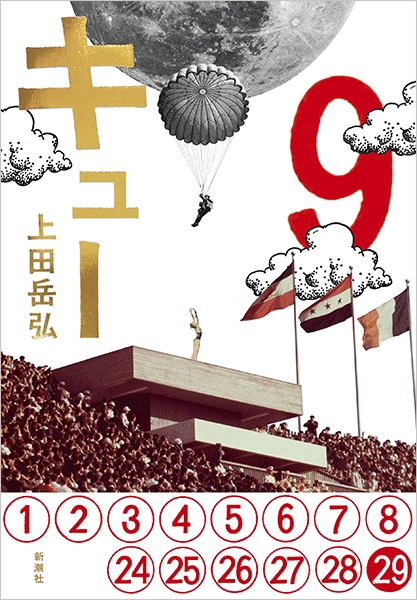

タンギーの霧を超えて/『キュー』上田岳弘 書評

藤井太洋

芥川賞に輝いた『ニムロッド』と共通する多くの設定を持つ本作『キュー』の物語は三つの時代を行き来する。

幼少の折、人造人間が演じるオリンピックの開会式に流れる憲法九条を聞いた立花徹が主人公となる現代パートと、彼の祖父である立花茂樹が満州国の理想に敗れた石原莞爾の思想に傾倒していく過去、そして冷凍睡眠から蘇ったGenius lul-lulが人類史を振り返る、七百年後の遠未来だ。

物語は現代パートを軸に動き出す。製薬会社のMRの女性を自宅に連れ込んだ心療内科医の立花徹は「等国」を名乗る組織に拉致されてしまい、その過程で寝たきりだったはずの祖父が失踪していることを知る。祖父の後を追う徹の前には高校時代の友人、渡辺恭子の姿があった│まるでエンターテインメント小説のようなドラマが展開するのかと思いきや、主人公から視点が外れた瞬間、読者は確かなもののない世界に放り出される。数ページで切り替わる時代と登場人物たちがにわかには共感できない人類への責務や、まるで見てきたかのような過去をそれぞれ異なる文体で語りかけ、確かな視点だと思っていた主人公の見ているものも不確かに揺らいでいく。

400ページに及ぶ本作は、上田の持つ引き出しの広さも楽しませてくれた。

キーパーソンとなる渡辺恭子は広島の原子爆弾によって「6000度で焼け」た椚節子という女性の前世記憶をもち、第二次世界大戦に関係した人物の、当時の感覚を呼び覚ますことができる。彼女の文体を借りて描かれるオッペンハイマーや、広島に原爆を投下したエノラゲイの爆撃手の挿話は『ニムロッド』での「駄目な飛行機コレクション」のように、幻視に疲れた読者を癒してくれるし、石原莞爾に語らせる「予見」は、架空歴史物で読者が感じる全能の飛翔感に近い。

過去の上田作品でおなじみの能力や小道具も、忠実な読者向けのサービスにとどまっていないのが嬉しいところだ。徹を拉致する「等国」の武藤のもつ他人の意識を覗き見ることができる能力などは、ちょっとしたコンゲームのようにその限界も含めて描かれていて好感が持てる。このように、たっぷり費やされる描写とゆとりのある構成は、上田作品が初めてという読者をも十分に楽しませることだろう。⑱

そんな中、時事ネタと過去作品の小道具を縦横の糸にして薄く投影されていた幻視の遠未来にはいつしか重さを感じる手触りが備わっていて、上田が思弁の果てに到達した未来の特異点「肉の海」が描かれる。この段階に至る人類史はパーミッションポイントと名付けた18の階梯にされる。《言語の発生》に始まり《文字の発生》、《鉄器の発生》、《法による統治》、《活版印刷》と続き、そこから内燃機関だと思われる自律動力、世界大戦、原子力、インターネットが並んで現代に達するものだ。未来側にはシンギュラリティや寿命、性別、個、言語の廃止を経て《予定された未来》へ至る。

未来側はともかくとして過去のパーミッションポイントに多くの欠落があるように感じられるのが残念といえば残念だ。本作の横糸である時事的な話題に限っても、温暖化の原因となった炎や、グローバリズムの根となった交易、資本主義の始まった産業革命程度は必要ではなかったか。個人的にはキング牧師の演説を援用しながら、人種問題や公民権についてのパーミッションを置いていないのは政治的な正しさに背を向けているのでは? とも感じてしまうのだが、これも上田の掌中にある反発なのだろう。

思えば本作には、冒頭の幻視から不穏な影が見え隠れしていた。原子爆弾の閃光が輝くスタジアムに流れる憲法九条が第一の罠だ。平和の誓いを守ろうとする者も、所与のものとして信じている者も、現実的でないと反発する者も、等しく平衡感覚を狂わせてしまう見事な一撃で、上田は読者の背中を強く押し、いま私たちの眼前にある社会が大きく変わろうとしていることを否応なく認識させる。過去を見つめていないことを、シュプレヒコールで糾弾するのではなく、ただ知らしめる。そしてどこへ向かうのか、私たちははっきりと知ることになる。

人と人とが統合されて地上で単一の意識体となるビジョンを上田は過去の作品で繰り返し描いている。私はこの「肉の海」をシュルレアリスム画家イブ・タンギーの筆致で再生していたのだが、400ページを費やして現れた本作の「肉の海」からは空と大地を曖昧に溶かし込む霧と諦念が吹き払われていた。物語に度々登場する日本最大の露天掘り鉱山、八戸キャニオンを描く筆致の見事さに引きずられているのかもしれないが、雲ひとつない空の下、克明に描かれた「肉の海」から針のように伸びる塔は、現実の世界に立つブルジュ・ハリファに重なっていた。

『ホモ・デウス』が警告した人間性の終焉だ。それが避けることのできない、すでに決まった歴史なのだと上田は本作で告げている。今もIT企業に籍を置く彼だからこそ描けた未来視なのだ。

二十世紀初頭、シュルレアリスムは世界大戦を暴走させた知性と悟性への反発として世に現れた。二十一世紀の今、地球を網の目のように包む巨大IT企業とインターネットは、時間と空間を切り分けてしまった。そんな世界がどこに向かうのか、未来はどう描かれるべきか。

次は読者が考えるターンだが、時間はそう多く残されていない。日に2時間という短い執筆時間を積み上げる上田は、専業作家よりもコンスタントに作品を世に出してくる。

来年の今頃は、次なる上田の回答が手中にあることだろう。答え合わせをできるのは、今『キュー』を読んだ者だけだ。

初出:「群像」2019年7月号

![[tree]読みたい!がきっと見つかる](https://img.tree-novel.com/assets/img/logo_202301.svg)