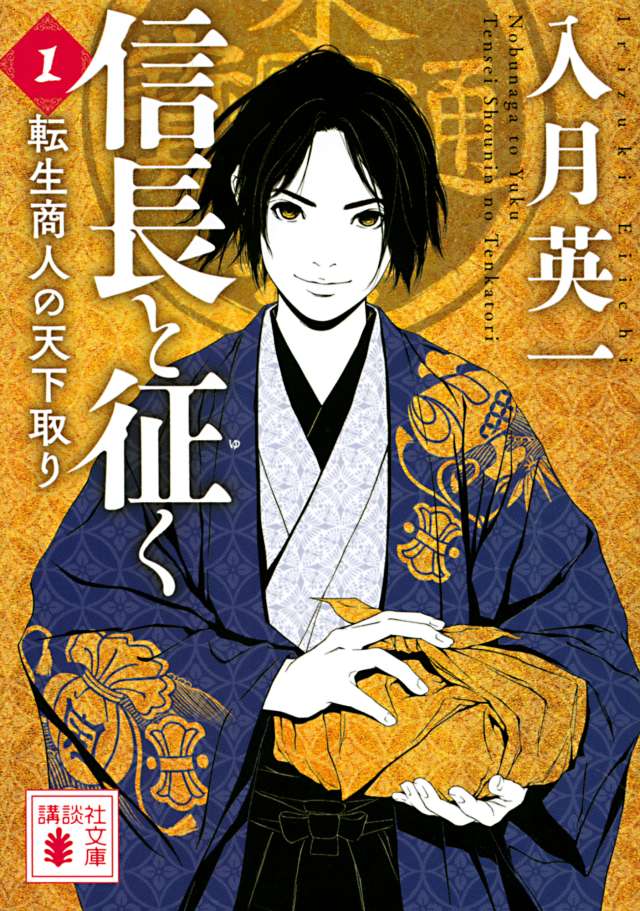

『信長と征く 転生商人の天下取り』試し読み!

文字数 18,498文字

『信長と征く 転生商人の天下取り』1、2巻同時刊行を記念して、1巻第1章、第2章の試し読みを公開!

第一部 熱田商人と戦国の覇者

第一章 銭の力で天下を

事実は小説より奇なり。その言葉をこの世で最も実感しているのは、他ならぬ俺に違いない。

転生だ。ネット小説に散見される、転生というやつを俺は体験した。

いや、よしんば、輪廻転生があったとしてもおかしくないのかもしれない。仏教始め、世界各地の宗教で転生について触れられているのだから。

そうとも、百歩譲って転生の存在は認めるのにやぶさかではない。

でも、それでもだ! 過去に転生するのだけは、どう考えてもおかしいだろう!

そんな突っ込みを、転生後の幼少期に幾度も繰り返したが、現実は変わらない。俺は過去に、戦国時代に新たな生を得たのであった。

俺は、熱田商人の子として生まれた。今世の父はやり手の商人で、一代で店を大きくした。屋号を浅田屋という。浅田屋と言えば、熱田の人間で知らぬ者はいない。知らなければもぐりだ。それほどの知名度を誇る大店である。

まあ、そうは言っても、上には上がいるもので。熱田全体の中では、上の下といった立ち位置の店だろうか。三年前、俺はその店の二代目となった。

親父は、店をここまででかくするのに遮二無二働いた。その反動か、体を壊してしまい、隠居して久しくなっている。

店を継いだ俺は、よくいる二代目のように浮ついたこともせず、また現代知識を活用したチート商売をするでもなく、ただ堅実に受け継いだ商売をこなした。

私生活でも質素倹約に努め、店で着実に稼いだ銭をコツコツ貯めていった。

ああ、何てつまらない生き方だろう。余りに健全に過ぎる。

折角転生しておいて、それはない! そんな風に言われても仕方のない生き方。

しかし、これには訳があった。俺は時を待っていたのだ。その日の為に堅実に銭を貯め続けた。

そして、ついにその時は来た。

永禄三年五月十九日。──桶狭間の合戦当日である。

「いいな! 街中に触れ回れ! 大通りで浅田屋が、織田家中に銭を貸した証の証文を買い取っているってな! 分かったな? いけ!」

俺は店の見習い小僧たちをどやして、店から街中へと放り出す。その背を見送ることなく、すぐさま後ろを振り返る。そこには俺の右腕たる番頭と若衆たちが、銭を入れた袋を次から次へと荷車の上に積んでいく姿があった。

「銭の準備はまだか! 早くしろ!」

やきもきしながら、その姿を見守る。

俺は店の前を行ったり来たり、落ち着かない様子で歩く。

普通なら奇異の目で見られかねない所業だが、今日ばかりは誰も気にも留めなかった。何故なら、今の熱田は大騒ぎの真っ只中であるからだ。

熱田は、津島と並んで織田領最大の商業地。つまり、我々の主は織田ということになる。

そして今、その織田の大ピンチなのだ。今川の侵攻により、国主たる織田が正に滅びるかどうかの瀬戸際。とんでもない大事である。街を上げての大騒ぎになるのも無理からぬことであった。

もしも織田が滅びれば、その影響は計り知れない。新たな主人となる今川が、我々をどのように遇するか?

捨て置かれることはありえない。何せ、この商業地の魅力は相当なもの。

その財力を絞りとろうと、どんなことをしてくるだろうか?

それを思えば、震えが止まらなくなっても仕方のないことだ。

よしんば、今後の統治を考慮して、今川が穏健な処遇をしたとしても。それでも問題が起こる。

それは、織田家、ならびに、織田家中の家々に貸した銭の問題だ。

織田領最大の商人都市だ。熱田商人の中に、織田家や、織田家中の武将たちに銭を貸した商人は掃いて捨てるほどいる。

さて、織田家が滅び、家臣たちも悉く討ち死にすれば、一体どうなるだろう?

決まっている。銭を貸した証である証文は、その全てが紙切れに成り果てる。

街全体に、悲痛な叫び声が上がるのも当然であった。

「二代目! 準備が整いました!」

店の前を歩きながら考え込んでいる内に、準備が整ったようだ。

「よし! では、大通りへ行くぞ! 一世一代の大博打だ!」

俺はそう言うや、慌ただしい街中を先頭切って歩く。

後ろからは番頭と、荷車の周囲を固める若衆がついてくる。

大通りに出ると、既に人が集まりつつあった。

見習い小僧の触れを聞き付けた連中、か。そいつらが一斉に俺に視線を向けてくる。

中には遠巻きに、何が何だか分からず通りを窺う人もいる。これは、まだ触れを聞いてはいないが、何か人が集まっているからと、やってきた連中だろう。

俺はそんな連中にも理解できるよう、大声を上げる。

「織田家中へ銭を貸した証文を、この浅田屋が買い取るぞ!」

その声が大通りを駆け抜ける。

「何?」

「本当か!?」

「あの走り回っていた小僧の言う通りだ!」

一人の商人が証文片手に慌てたように飛び出てくる。

「本当に買い取ってくれるんだな!?」

「ああ。ただし! 証文の金額の十分の一の値でだ!」

「何ぃ?」

「つまり、十貫の証文なら、一貫で買い取るってこった!」

「糞! 足元見やがって! ……だが、唯の紙切れになるよりマシだ! ええい、持ってけ!」

「毎度あり! 銭はウチの若衆から受け取ってくれ!」

一連の遣り取りを見ていた連中が、我も我もと押し寄せてくる。

「俺のも買い取ってくれ!」

「あいよ! 毎度あり!」

「聞いたよ、浅田屋さん! 証文を買い取ってくれるって本当かい!?」

「ああ! ただし、十分の一の値でだ!」

「それでいい! 買い取っておくれ!」

「浅田屋! お前正気か!? そんなに織田家中の証文買い漁って! 時勢が見えてないのかよ!?」

「ちゃーんと見てる! その上で買うんだ! はっ、一世一代の大博打さ! もしもこの戦に織田様が勝てば、俺は明日から熱田一の大商人だ!」

「あんた、いかれてやがるな!」

次から次へと押し寄せる商人たちを捌いていく。それにしても、いかれてる……か。

ははは、一世一代の大博打? 傍からは確かにいかれた博打に見えるだろう。

しかしその実、これは博打でも何でもない。では何か? その実態は約束された勝利の投機。そう、一種のインサイダー取引だ!

俺はこれまで貯め続けた銭を、全て証文へと変えていく。

狂騒の一日は、瞬く間に過ぎ去っていった。

結論から言おう。織田家の命運をかけた戦いは、俺の歴史知識通り、織田家の勝利に終わった。

それはつまり、俺の資産が十倍に膨れ上がったことを意味する。そう、少なくとも書面上は。

熱田中を包んだ狂騒は冷め、表面上は穏やかな日が戻ってきた。

しかし、俺の正念場はこれからであった。

桶狭間の合戦、その戦後処理が済むと、清洲城から使いが来た。──急ぎ登城するように、と。

これも予想できたこと。あれほど派手な騒ぎになったのだ。俺の所業が清洲城まで、信長の耳まで届くのは当然のことであった。

その騒ぎの顚末を信長が気にならないわけがない。そうでなくとも、俺は一日にして織田家最大の債権者となったのだ。そりゃあ、一度顔を合わせてみようと思うだろうさ。

俺はこの日の為に用意していた一張羅の着物を身に纏い、いざ清洲城へと登城した。

清洲城の一室に通された俺は、そこで待つよう申し付けられた。瞑目したまま、背中をしゃんと伸ばして座する。そうして、信長がやってくるのを待つ。

ドタドタドタと、荒々しい足音が近づいてくる。

俺は待ち人が来たことを悟ると、畳に頭を擦りつけながら平伏した。

バーンと、襖が勢いよく開かれる音。ドタドタ、ダン! どうやら、信長が上座に座ったようだ。俺はそれでも頭を下げ続ける。

暫くの沈黙。俺の頭部に、信長の視線が突き刺さるのを感じる。

「……よい。面を上げよ」

「はっ」

許しを得て、俺はゆっくりと顔を上げる。そして、正面からその男の顔を見た。

鼻筋が通って髭は薄い。整った容貌だ。が、額の皺が神経質さを如実に表す。その上、瞳がこれでもかとぎらついていた。この男が……! どくんと、心臓が高鳴る。

ああ、この男こそが、そうなのか。日本史上最も有名な男。戦国の覇者──織田信長!

「貴様が、件の浅田屋か。ふん、ずいぶんと派手なことをしたな」

「はっ」

「……して、何が目的で、あのようなことをした?」

信長が目を細めて、こちらを値踏みするように見る。

「博打です。上総介様が今川を討つべく博打をなされた陰で、手前も博打をしておりました」

「ふん、博打ときたか。では、互いに博打に勝利したというわけか。ワシは今川を討ち、貴様は大金をせしめた」

「いえ。御言葉ですが、手前の博打はまだ終わっておりませぬ」

「何……?」

俺は信長の目を真っ直ぐ見詰める。

「畏れながら申し上げます。手前が買い漁った証文、これを書面上の額より三分の一の値で、一括して御買い上げ頂きたく」

そう言ってのけ、軽く頭を下げる。

「ほう。まこと博打だな。命が惜しくないと見える」

「商魂逞しい、そう言って頂ければ、望外の喜びです。銭に換えねば、証文も唯の紙切れなれば」

「ふん、銭の為に命懸けるが商人か。なれば、望み通り手討ちにしてくれよう」

信長は立ち上がると、刀持ちへと手を伸ばす。刀持ちが慌ててその手に刀を握らせる。

「手前を手討ちになさる前に、今暫く手前の戯言にお付き合い願えれば」

「何だ? 言ってみろ」

すらりと、刀身を鞘から抜き放ちながら信長は言った。

俺は、信長が刀身を抜いたのに気付いていないかのように言葉を続ける。

「手前の博打の目的は、一時の泡のような小銭を稼ぐために非ず。真の目的は別にあります」

「何? それだけの銭を小銭と呼ぶか。それに、真の目的だと?」

こちらに踏み込もうとする信長の足が止まる。

「はっ。手前は商人ですから、真の目的はより多くの銭を稼ぐこと。そのために、上総介様のお役に立ちたく思います」

「より多くの銭? ワシの役に立つ? どういう意味だ!?」

言葉尻を大きくし、信長が詰問してくる。ここが正念場と、俺は手に汗を握りながらも、努めて涼やかな表情を保ちながら口を開く。

「まず第一に、熱田に対する織田家中の借財が三分の一になるのです。これは、十二分に上総介様のお役に立てたと言えましょう」

「ああ。違いない。だが、貴様を手討ちにすれば、一文も払わなくて済むぞ」

「仰る通りやもしれません。しかし、上総介様が本気で言っているとも思えません。何故なら、それをすればこの先、誰も織田家中に銭を貸さなくなるでしょうから。それに……」

「それに?」

「手前は、此度の一件のみならず、これからも上総介様のお役に立ってみせまする」

「ふむ……」

信長は刀を鞘に収めると、どかりと座り込み胡坐を組む。

「続けよ。如何にワシの役に立つ?」

「無論、銭の力を以て」

信長は眉を顰める。

「上総介様は天下が欲しくはありませんか? 天下取りの為に、必要となるものは何でしょうや? 精強な兵? 有能な将? 確かにそれらも必要です。しかし、一番必要なのは銭の力です」

そもそも、如何にして信長は戦国の覇者となれたのか?

今回の戦、信長は奇襲によって勝利を得た。しかし本来ならば、織田は今川に攻められれば吹き飛ぶような小大名だ。広大な領地を持つわけではなく、大軍を有するわけでもない。どころか、尾張兵の弱さは余りに有名である。

ここから如何にして、信長が戦国の覇者にのし上がったのか。

その原動力は、銭の力である。

信長の領内にあった熱田、津島の商業地。ここから生み出される銭が、彼がのし上がる為の力となったのだ。

考えてもみて欲しい。軍団とはただ消費するだけの、非生産的な大集団だ。

彼らを維持する上で必要なものとは何か? ──そう、莫大な銭である。

その根源的な力をバックボーンに、信長は小大名から、大大名への躍進を遂げた。

後に信長が、当時では極めて開明的な『楽市楽座』という政策を採ったのも、戦における銭の重要性を、彼がよく理解していたからに他ならない。

信長が畿内を制し、大大名となってからも同じこと。

新たに堺商人の協力を得た彼は、信長包囲網という、周囲敵だらけの状況でも息切れすることなく戦い続けてみせた。

それもこれも、やはり銭の力なのだ。銭、銭、銭。とかく戦には銭がいる。

それがなければ、大軍団を組織できないし、維持など以ての外。

だからこそ、十分な銭がない他の大名は、苦し紛れに農閑期に徴兵するしかなかった。そして小競り合いをしては、兵を農村に帰すのだ。その有り様は、まるで鎖に繫がれた獣のよう。

常に制限下での戦を強いられる。制限を無視して無理を重ねれば、すぐに息切れするだろう。領内がガタガタになるに違いない。

しかし、信長は違う。

常備兵とまでは言わない。それでも、彼が率いた尾張兵は傭兵に近い性質があった。つまり彼だけが、戦国の世で制限少なく戦が出来たのだ。全ては、銭の力によって。

この時点での信長は、まだ銭の力に気付いてないかもしれない。しかし、後にその先見性を以て銭の力に気付ける男だ。説明すれば、必ずや分かってもらえるだろう。

「上総介様、武具一式を揃えるに必要なものは何でしょうや? 軍馬を揃えるのに必要なものは? 兵糧を集めるのに必要なものは? 集めた兵に支払うものは? 城を普請するに必要なものは? 戦には何が必要でしょうや?」

「銭……か」

「はい。銭がなくなれば戦が出来なくなります。しかし逆を言えば、銭さえあれば常に戦が出来るのです」

「ッ! 浅田屋ぁぁああ!」

信長が勢いよく立ち上がる。

「貴様が、その銭を用立てようというのか!?」

「はっ! 手前が大商人となる。そう、手始めに熱田、津島を牛耳れる大商人になる。その為の後見を上総介様にして頂けるなら!」

「ははっ! 吹きよるわ! 熱田、津島を牛耳る? しかも、それを手始めといったか!」

「はっ。上総介様が天下人になられる頃には、手前は天下一の大商人になっていることでしょう」

「がははっ! このうつけ者が!」

信長は大笑する。笑い終えると、踵を返して部屋の外へと歩を進める。

「浅田屋、貴様の言う通り、証文を買い取ってやろう。ただし、四分の一の値だ」

そう言い捨てると、部屋を出ていった。俺は深々と平伏して、その後ろ姿を見送る。

賭けに勝った。これから俺は信長と共に天下への階段を登っていく。そうとも、銭の力で天下取りをするのだ。

その門出を祝すように、袖に入れた銭袋が、じゃりと音を立てた。

*

熱田の大通りを一人歩く。俺が通り過ぎると、通りのそこかしこから視線が飛んでくる。中には景気よく声を掛けてくる者もいる。

「よう、ご機嫌如何だい、熱田一の若旦那!」

「悪いわけねえだろう!」

「ちげえねえ!」

とまあ、こんな感じだ。シンデレラガールじゃあるまいが、一日にしてのし上がった若手商人、浅田屋の二代目たる俺は、目下、熱田の注目の的であった。

好奇、羨望、嫉妬、それから、警戒と恐れ。

向けられる感情は必ずしもよいものばかりではない。むしろ悪感情の方が多いと言える。

出る杭は打たれるというが、俺は飛び出すぎたが故に上から打つこと能わない。だからと諦められるほど、商人という生き物は人が出来ていないわけで。上から打てねば、足を引っ張ればいい。

それが、生き馬の目を抜く世界に生きる、商人という人種の厭らしさだ。

まあ、俺もそんな商人たちの一人ではあるのだが。

熱田に店を構える浅田屋の二代目大山源吉。それが、俺の肩書だ。

何で庶民風情が、苗字を名乗っているんだと思うかもしれない。けれど、実はこの時代、苗字を持つ庶民は多かった。

公式の場では名乗れないし、公文書の類にも憚られて書きやしないが、庶民が日常的に苗字を使うのは当たり前のことであった。でなければ、ややこしくて仕方がない。

名前の源吉。これも、庶民にありふれた名付けだ。

庶民に人気の名前として、『源』『平』『藤』『中』といった、大貴族の氏を名前の一字に持ってくるのは、よくあることだ。俺の名前もそうだし、後に天下人となる木下『藤』吉郎もまた、御多分に漏れず、この手の名付けである。

ただ、折角の苗字ではあるが、俺の場合は『浅田屋』と、屋号で呼ばれることがほとんどで、『大山』という苗字が使われることは稀であった。

行き交う人々の雑踏の音、呼び込みを行う商売人の声。昼日中の大通りだけあって、熱気がすごい。その上今日は快晴で、お天道様も燦々とした日差しで照らしてくる。

もう六月に入った。現代の暦でいったら、六月末か、七月の頭に当たる。そろそろ本格的に暑くなり出す時分だ。

ちっ、汗をかいてきやがった。

今着ている着物は、裏地を付けない単衣の着物。本格的な夏に差し掛かる一歩手前の服装だ。

しかし、こうも暑いとなると、早めに夏着物である薄物に衣替えしておくべきだったか。

少し行儀が悪いが、着物の襟元を軽く引っ張ると、手を団扇にして着物の中に風を送り込む。

やらないよりマシといった具合で、余り涼やかさは感じられない。億劫な気分に浸ったまま、通りを歩いていく。

そうこうしている内に、ようやく俺の店、浅田屋に着いた。

やれやれ、これで少しはゆっくりと涼める……うん?

「二代目!」

番頭の彦次郎が、店の入り口から駆け寄ってくる。

……嫌な予感しかしない。どうやら、家でまったり涼むことは許されないらしい。

「どうした? 何かあったのか?」

俺は機先を制して、彦次郎が口を開くより先に問い掛ける。彦次郎は一つ頷く。

「はい。二代目に御客人が」

「客?」

来客の予定はなかった筈だ。連絡も寄こさずやって来た客なら、少しくらい待たせてもバチは当たるまい。と思わなくもないが、しかしこの番頭が無断で店の中に上げる。更には、俺が帰るや駆け寄ってまで、客の来訪を告げるとあっては……。

これは、生半可な来客ではあるまい。そう当たりを付けると、核心に触れる問い掛けをする。

「客ってのは誰だい?」

「清洲城の、織田様の使いの方です」

なるほど、こいつは生半可な来客じゃない。

*

というわけで、俺は清洲城に再びの登城。前に信長に会った時と同じ部屋に通された。

このクソ暑いのに、正装である。まさかまさか、国主に会うのに、平服というわけにはいかない。分かるとも。よく分かる。

だからといって、これはあんまりだ。まるで拷問じゃねえか。

暑さに辟易していると、ドタドタドタと、前にも聞いた荒々しい足音が近づいてくる。俺は畳に額を擦りつけ、平伏してみせる。

直後バーンと、襖が勢いよく開く。またもやドタドタ、ダン! ときた。足音も座る音も荒々しい。……この人は、いつもこの登場の仕方なのだろうか? 内心呆れてしまう。

「おう、来たな、うらなり! 面を上げよ!」

……うらなり? 一瞬反応が遅れる。暫くして、それが俺のことを指した言葉だと理解した。

そうだ。伝聞によれば信長は、人にあだ名を付けるのが好きだったのだ。

しかし、うらなりは酷くないか?

確かに、武将に比べればガタイはよくないし、元気にも見えないだろうが。

「……はっ」

うらなり呼ばわりに、どうも釈然としないまま頭を上げる。

「今日貴様を呼び出したは、他でもない。早速、ワシの役に立ってもらおうと思ってな。おい! あれを持って参れ!」

「はっ!」

信長の命を受けたのは、小姓だろうか? まだ幼さを残した少年が、両腕で抱えるようにそれを持ってくる。

「どうじゃ、うらなり? 当然、これが何かは知っておろうな?」

「……種子島、鉄砲ですか」

信長がにかっと笑う。まるで自分の宝物を披露する童のようである。

「そうじゃ! ワシはこれに目を付けていての。既に百丁ほど揃えておる」

自慢げに膝を叩く様は、本当に童そのものである。

だがそれも無理はない。畿内ならいざ知らず、この辺りで百丁も揃えている者は、他にいまい。

さて、重要なのは、信長がただの新しいもの好きで、火縄銃を持て囃しているのか。あるいは、真にこれの価値に気付いているのかだが。

「して、うらなり? 貴様はこの鉄砲をどう見る?」

信長の表情は変わらぬ。が、俄かに雰囲気が変わった。最早、童の様な稚気は感じられない。

これは試されているな。商人として培ってきた経験が警鐘を鳴らす。下手な回答は出来ないと。

「……もっと数を揃える。それが成れば、戦場の在り様を一変させましょう。それだけの可能性を秘めた武器であるかと」

ぎらりと信長の目が光る。顔付きも戦国大名のそれに変わった。

「貴様もそう思うか……」

「はっ」

これまでの信長の大声に反して、囁くような声音。俺もつられて、小さな声で返す。

「うらなり、貴様なら、これを何丁調達できる?」

信長の問いに、暫し虚空を見詰め思案する。

信長が望むであろう数、それは戦術を一新するに足る数に違いない。

……信長の鉄砲戦術として有名なのは、長篠の戦、か。

一説によれば、あの戦で信長は三千丁の火縄銃を用意したというが。

まあ、いきなり三千丁は無理にして。

例えば、千丁を調達できるか? ……答えは否である。

まず単純に、千丁をも購入するだけの資金を、今の俺も、織田家も、ポンと支払うことなどできはしない。

仮に、購入できるだけの銭を搔き集めたとしても、問題はまだある。

火縄銃の主要生産地といえば、近江の国友、紀州の根来、和泉の堺と、見事に畿内に偏っている。いざ大量に購入しようとすれば、畿内に赴き買い付けることになろう。

おそらく、百丁、二百丁なら、銭さえ足りれば売ってくれると思う。

しかし千丁ともなると、たとえ購入しうる銭があっても、売ってはくれまい。

商品が悪い。これが茶器だの、名画だのなら、金儲けの為に簡単に売ってくれるだろう。

しかし、火縄銃は兵器だ。それも最新式の兵器。

それを大量に売るのは、彼らの警戒心が邪魔をするだろう。

何せ、間違いなく他領の戦力向上に繫がるのだ。正当な対価が支払われているとはいえ、その行為は敵に塩を送る以上の利敵行為とすら言える。

畿内商人からそれだけの火縄銃を購入するには、彼らに強い影響力を持つ、彼らに政治的に働き掛けられる、そんな立場にならねばならぬ。

その一番手っ取り早い近道は、畿内を領することだ。

畿内を領する大名になれば、正当な銭を支払えば売ってくれるだろう。

だが、今の織田家は畿内を領するどころか、尾張の片田舎の大名に過ぎない。

まだ美濃も──後の岐阜すらも領していないのだ。

とてもではないが、大量の買い付けなど不可能だろう。

そう結論付けると、俺はようやく口を開く。

「残念ながら、上総介様が望まれるような数は調達できないでしょう。まず、資金が足りませぬ。何より、畿内商人との繫がり、影響力がありません。手前自ら出向いても、精々百丁、二百丁の購入が関の山かと」

「やはりそうか。残念じゃ……」

「申し訳ありませぬ。上総介様の望みを叶えるには、暫し時が必要でしょう」

俺はそう言って、軽く頭を下げる。

「であるか。致し方あるまい。……それでも百丁でも喉から手が出るほど欲しい。うらなり、畿内に買い付けに行ってくれぬか?」

「相分かりました……が」

「が?」

「手前自ら畿内まで出向くのです。子供の使いでもありません。唯、鉄砲を買い付ける。それだけで終わらせる積りは毛頭ありませぬ」

信長は一瞬訝しげな表情を作り、次いで面白げに笑む。

「何を企んでおる、うらなり?」

俺は気持ち、信長に体を近づける。

「手前に提案がございます」

第二章 予言者ごっこ

畳の上に正座して瞑目する。背中はぴしりと真っ直ぐに、わずかな乱れすら見せず。

人に自分がどう見えるか、見られているか、それに注意を払えないような輩は、商人の風上にも置けない。

常に折り目正しくしろ、そんなことを言っているわけではない。

むしろ堅苦しいばかりでは、人に敬遠されるだろう。時には、隙を見せてやるのもいい。

ただし、それらは全て計算した上で見せるものだ。

とどのつまり、TPOを弁えろと、そんな当たり前のことだ。

「お前さんが客人か。ほーん、ずいぶん若い商人さんだな」

部屋に入ってきた男が、開口一番そんなことを口にする。

俺はその男に対して黙礼する。平伏はしない。しかし如才なく、深く頭を垂れてみせる。

数秒置いてから口を開いた。

「此度は、手前に会談の機会を下さったこと、御礼申し上げます、鈴木様」

そうして頭を上げる。

「礼はいらんよ、仕事の話を持ってきたのなら、聞くのが当然だわな」

男は、何でもないという風に手を振ってみせる。

「いえ、手前のような若造に、鈴木様のような方が時間割いて下さるは、大変有難きこと。たとえ、手前が客の立場とはいえ」

そう、目の前の人物は、高名な男であった。

──鈴木孫市、あるいは、雑賀孫市。

鉄砲傭兵集団『雑賀衆』の棟梁の名を受け継ぐ男なのだから。

雑賀衆、彼らは、ご近所さんの根来衆と共に鉄砲集団として、戦国の世にその武名を高々と掲げて見せた。

彼ら雑賀衆の立ち位置は少し特殊なもので、紀伊半島北西部を支配していた勢力だが、大名家や、寺社勢力というわけではない。

語弊があるかもしれないが、一番しっくりくるのは傭兵集団という呼称である。

傭兵集団というだけあって、彼らは方々の大名に依頼され、報酬と引き換えに各地の戦場に顔を出した。

鉄砲集団としての彼らの戦働きは凄まじく、雑賀を味方にすれば必ず勝つ、だなんて言われるほどであった。

後に、信長を最も苦しめることになる石山本願寺、彼らにも雑賀衆は味方して、織田側にそれはまあ、酷い損害を与えたりもする。

そんな油断ならぬ、油断していいわけがない、傭兵集団。

その棟梁が、目の前の男。

俺は、孫市を不躾でない程度に観察する。

着ている服は上質なものだ。

が、どうも粗野な雰囲気が溢れ出んばかりだ。

折角の上等な着物を着崩し、髪はぼさぼさ、無精ひげが何とも厳めしい。

これが傭兵だ、そう言われれば、なるほどと納得しそうな風態。

さて、問題なのは、これが孫市の真の姿かどうかだ。

見てくれ通りの男なら、交渉相手としてお話にならない。

いくら腕っ節が強かろうが、簡単に手の平の上で転がしてみせよう。

ああしかし、孫市が意識して、敢えてこのような風態をしているのなら、交渉事においても油断ならぬ手合いだ。

まあ、きっと、後者だろう。

そう思っておくのが無難だ。外れていても痛い目を見なくて済む。

「しかし仕事の話とは言ってもね。兄ちゃん、尾張の織田様の御用商人だっけ? そりゃ、俺らは基本、銭ッ子貰えりゃ、一緒に戦うがねえ。だけんど、尾張はちーっとばかし、離れすぎちゃいないかね」

今回、俺は客としてここに来た。つまり、彼らを雇おうというわけだ。

単純に銃を調達するだけより、鉄砲手もスカウトした方が、戦力化を図る上で手っ取り早い。

しかし孫市は懸念を示す。そう、当然と言えば、当然の懸念を。

だが、問題ない。俺は今、彼らを雇おうというわけじゃない。

本格的な火縄銃の大量導入を、未来の目標に掲げているのと同じく、彼らのことも、将来雇うつもりであった。

ようは、前もって唾を付けに来たのだ。

「鈴木様、これを」

ずっしりと重たい銭袋を、すっと孫市の前に差し出す。

孫市はというと、差し出された銭袋を手に取らず、一瞥するだけに留める。

「何だい、こいつは?」

「手付金です。将来、雑賀衆を雇う。その報酬の一部を、手付金として前払い致します」

「……手付金、ね。でだ、その将来ってのはいつだ? 戦場はどこだ?」

「時は、十年以内。場所は……雑賀衆に御足労頂くまでもありません。戦場は、この畿内になりましょうから」

「はあ? 何を言って……」

真実困惑した様子の孫市の目を、俺は真っ直ぐ捉える。

「十年以内に織田は、斎藤を下し、六角を下し、上洛を果たしているでしょう。そして、畿内制圧に取り掛かる。雑賀衆には、畿内制圧の助力をお願いしたく」

孫市は、あんぐりと口を開けている。

「どうかされましたか、鈴木様?」

「どうもこうもねえ。本気で言ってんのか?」

「無論。……戯言と思われますか?」

「そりゃ、お前……」

孫市は落ち着かなげに、自身の顎鬚を撫でる。

「仮に戯言でも構わないじゃないですか」

「あん?」

「そうでしょう? 鈴木様に何の損もありません。後になって、手付金を返せなんて、せこいことは言いません。織田が畿内に到達できねば、雑賀衆は戦働きすることなく、その手付金を懐に入れられるのです」

「確かに、そうだが……」

俺はふっと微笑みを浮かべる。

「余りに現実味のない話に戸惑っておいでですか? 無理もありません。鈴木様の御視点では、理解できなくて当然です。手前が鈴木様なら、手前の今の言葉を、唯の戯言と切り捨てるでしょう」

「俺の視点では? どういうこった? てめえ、俺の目が曇ってるとでも……」

俺は手の平を前に押し出す。首を横に振ってみせた。

「そうではありません。手前と、鈴木様の視点の違い。それは、唯一つの事を見知っているかどうか、それだけに過ぎません。そう、鈴木様は、織田上総介という男を伝聞でしか知らない。だから理解できない。……鈴木様も織田上総介と直接顔を合わせれば、自ずと気付くことでしょう。彼の男こそが、いずれ天下に大号令を掛ける人物であると」

孫市が俺を見る目は、戯言をのたまう阿呆や、狂言を口にする異常者を見る目を通り越し、まるで幽鬼を見ているかのような、そんな目になる。

「それでは、手前はこれで失礼させて頂きます。鈴木様、今日の話をくれぐれもお忘れなく」

孫市は俺を引き留めようとしたのだろうか、口を開く。

が、何の音にもならなかった。

俺はそのまま立ち上がると、部屋の外へと歩み出た。

ふふふ、予言者の真似事も悪くない。

今この時点で、織田が畿内まで領地を拡げる。そんなことを口にすれば、法螺吹きか、狂人かと判断されるだけだ。

それだけに、もしこの予言が真実になれば、孫市の心胆を寒からしめることが出来るだろう。

この段階で、一介の御用商人にそこまで確信させる。そんな織田信長とは、如何なる大器を持った化物かと。

そう孫市は思うはずだ。信長という男に、畏怖の念を覚えるに違いない。

なれば、こう考えずにはいられまい。

──本当に、そんな化物と敵対していいのかと。

史実では、信長の厄介な敵になった雑賀孫市。

彼の率いる雑賀衆、その中に楔を一つ打ち込んだ形だ。

これだけで、信長に敵対しなくなる。

そんな楽観視はしていない。だが、後々の調略で活きてくるはずだ。

そも、雑賀衆とは、一枚岩の集団ではない。

いくつもの小集団が寄り集まった共同体だ。必ずしも、その全てが親本願寺、反織田となるわけではない。

実際、史実でも雑賀衆は分裂し、一向宗と関係の深いものは本願寺側に、織田に友好的であった根来衆に近しい太田党は、織田側についた。

今の内から織田に逆らうべきではないと、そう刷り込ませることが出来たなら、来たる本願寺との戦いで、織田側につく雑賀衆を増やせるかもしれない。

まあ、不確定ではあるが。やってみて、損はない調略ではなかろうか?

さて、次は堺だ。ここで鉄砲を百丁ほど調達する。

そんな信長からのお使いをこなしつつ、もう一人重要人物に会うとしよう。

*

まだ朝日が顔を出したかどうかといった時間帯。

私は自宅を出ると、通りを歩いていく。

日課の散歩だ。薄紫色に染まる街並みは美しく、昼間ほどの喧騒もない。

早朝は比較的落ち着いて散歩が出来た。

そう、比較的である。

昼日中に比べれば、通りを行き交う人の数は確かに少ない。

少ないが、疎らと言うには、そこかしこに人の姿が散見された。

こんな時間帯にかかわらず、だ。

しかしそれも他の街ならいざ知らず、ここでは至極当然のことではあった。

何せ、ここは堺。畿内最大の商業地。商人たちが夜討ち朝駆けと、忙しなく動き回る都市であったのだから。

まだ若い商人たちの走り回る様を、私は目を細めて見やる。

熱心で結構なこと。と、そんな感慨が浮かぶのは、年を取った証左か。

そんな風に物思いに耽りながら、走り回る若人たちに注意を割いていたからか、すぐ傍に歩み寄って来ていた人物に気が付くのが遅れた。

「失礼、今井宗久様ではありませんか?」

「……そうですが、貴方は?」

不意に声を掛けられて、少しばかり警戒しながら相手の顔を観察する。

見ない顔だ。全体的に線が細い体型、しかしその瞳は爛々と生気に溢れている。

……若いな。そう思う。少し羨ましい。

私ももう四十一になる。

幸い、商売も上手くいき、この堺でもそれなりの立場になった。

若い商人たちからは、羨望の的であろう。

が、かつては私の内にもあったはずの燃え上がるような熱意は、年を取るにつれ、成功するにつれ、下火になって久しい。

きっと、今の私は目の前の若者と違い、静謐な目をしているに違いない。

私は内心苦笑する。いかんな、こんな気持ちに囚われていては。

今は、目の前の若者に対応しなければ。

「どこかでお会いしたことがありましたかな?」

「いえいえ、手前など唯の地方商人。今井様との面識など、あろうはずもありません。本来なら、手前のような若造、気安く今井様に話し掛けるなど憚られることですが。……実は先日、よい商売が出来まして。それで気が大きくなったようです。お許し下さい」

そのように若者は恐縮してみせる。

「何を仰る。私もまた、多少年を喰っただけの商人。公達でもなければ、大名でもありません。遠慮はいりませんよ。そんなことより、貴方がされたというよい商売、こちらの方がよっぽど気になります」

そう言って、恐縮した若者に水を向けてみる。

若者は少し気恥ずかしそうに、だが嬉しさを隠せぬとばかりに破顔した。

「ありがとうございます。よい商売というのは、この堺で鉄砲を百丁買い付けさせて頂きまして」

「百丁? それはまた……」

よい商売といっても、若者の言うことだ。

そう大層な商いではあるまいと、高を括っていたのだが。鉄砲を百丁とはまた……。

とてもではないが、この若者個人に収まる商いとも思えない。

「……まだ、お名前も伺っておりませんでしたね」

「ああ、失礼。手前、大山源吉と申します」

大山源吉……。やはり、聞かぬ名だ。

「地方商人とのことでしたが。どこぞ、大名様の御用商人でしょうか?」

探りを入れれば、若者──大山源吉は頷く。

「はい。幸運に恵まれ、尾張の織田様に御愛顧頂いております」

「ほう。織田様の……」

織田上総介信長。尾張の大うつけと言われた男。

されども先日、海道一の弓取り、今川治部大輔義元を討ったとして、その武名がここ堺まで届いたばかり。

今川を討ったこと、この鉄砲の買い付け……。なるほど、油断ならぬ男かもしれぬな。

「織田様の先の戦勝は、ここ堺まで鳴り響いておりますよ。織田様は、正にこれから御活躍されるであろう御方。なれば、大山さんもこれからが正念場ですな」

「はい。故に手始めに、鉄砲百丁を買い付けさせて頂きました」

「ははっ! 鉄砲百丁を手始めとは豪気な! いや、若い内はそのくらいで丁度……」

思わず言葉尻を飲み込んでしまう。

それは、大山源吉が大人しそうな表情を一変、凄みのある笑みを湛えたからだ。

「今井様の仰る通り。織田様も、手前も、これからの男です。あの桶狭間も、この百丁の買い付けも、まだまだ序の口……」

何だ? この私が、若者の放つ気に吞まれそうになっている?

「織田様はこれより、数多大名をお下しになられる御方。手前もまた、そんな織田様の為に、いずれ三千丁の鉄砲を買い付ける約束をしております」

「数多の大名を下す? 鉄砲三千丁?」

鸚鵡返しのように聞き返すしかできない。

「はい。必ずやそうなります。……今はまだ、織田様の真の才気に、手前しか気付いておりません。しかしいずれ、誰もが思い知るでしょう。そして、その時にはもう遅い。大名も、公達も、寺社勢力も、我々商人も、誰もが等しく、織田様の足元にひれ伏すことになっているでしょうから」

馬鹿な、大山は、この若者は何を言っているのだ?

「信じられませんか? 唯の戯言とお思いになる?」

「そうですな。正直、そのように思わずにいられません。だが……」

「だが? だが、何でしょう?」

「貴方は噓を吐いていない。それだけは分かります」

そうだ、大山は噓を吐いていない。

これでも、長年修羅場を潜り抜けてきた商人だ。

相手が噓を吐いているかどうか、直感的に理解できる。

ならば、狂人の類か?

そうであるなら、噓を吐かずとも、信じられぬ妄言も口にできよう。

だが、大山が狂人のようにも見えない。

なればこの若者は、織田上総介信長に何かを見出し、彼なりの確信を抱いたのだろう。それが、正しいか間違っているかは別にして。

「そこまで惚れ込む男に出会える。羨ましいことだ」

「……まだ決して遅くはありません。十年の内に、織田様は畿内まで進出されます。その時、織田様に会って、為人を確認なさいませ。今井様のお眼鏡に適えば、今井様も織田様に賭けてみては如何でしょう?」

「……考えておきましょう」

「是非。では、手前はこれにて」

大山は軽く頭を下げると、踵を返し歩み去っていく。

私は遠ざかるその背を見送りながら、先程の会話に考えを巡らせる。

なるほど、大山にあそこまで惚れ込ませるのだ。織田上総介信長とは、一角の人物なのだろう。

だが、先程の話はどうあっても信じられぬ。織田が畿内まで進出してくるなど、夢物語だ。

大山の言が、噓でも戯言でもないのなら、若者特有の妄信だ。

そうだ。その筈なのに……。この込み上げる思いは何だ?

いかん。期待しても裏切られるだけだ。

分かるだろう? 私ももう若くはないのだから。だが……。

「大山さん! 最後に教えて下さい! 何故そこまで、他人に入れ込むことが出来るのです!?」

気付けば私は、遠ざかる大山の背に大声で問い掛けていた。

私の問い掛けに足を止めた大山は、くるりと振り返るや、こちらも大声で言い放つ。

「奇貨居くべし! 我々商人風情が、古の呂不韋のように天下人を生み出せるなら! これに勝る喜びがありましょうや!?」

若い、若すぎる! 何と、向こう見ずなことか!

若者の放つ眩さは、この目を眩ませるかのようだ。

ああ、若者故の特権だな。私のような年になれば、あんな真似は出来ぬ。

出来ぬし、出来たとしても、してはならぬ。

それなのに、昔のような燃え上がる想いが湧き上がるのを止められない。

私は一度頭を振るう。──夢物語だ。夢だからこそ、美しい。

袖を皺ができるくらい強く握り締めた。

だが、もしも現実になったら。その時は……。

今井宗久は自身でも気付かぬ内に、凄みのある笑みを浮かべていた。

*

遥々、畿内から尾張まで戻ってきた。正直真夏の旅路は相当応えた。

唯でさえ瘦せ……少し細身の体が、もう少しだけ細身になった。

そんな苦労をしたのに、真っ直ぐ熱田に戻って休むわけにもいかない。

まずは清洲城に登城し、信長に報告せねばなるまい。

俺はまず城下町で旅の垢を落とし、旅装から正装に着替える。

謁見の為に身形を整え終わると、真っ直ぐに大手門へと続く道を進む。

門を潜って城の内部へ。

暫く歩いていると、唐突に小煩い声が聞こえてきた。

「おみゃあ、そこのおみゃあ! 待つんじゃ!」

声のした方を振り向く。

声の主と思われる男が、真っ直ぐ俺の下へと駆け寄ってくる。

どうやら、呼び止められたのは俺であったらしい。

足を止めて、男が近づくのを待った。

「やっぱりそうだ! おみゃあ、最近殿が気に掛けておられる商人じゃろ? 確か、浅田屋とかいう屋号の」

「左様ですが……」

頷きながら男を観察する。

おそらく年の頃は二十過ぎ、二十半ばには至っていまい。

俺より二、三歳年上といったところか。

小柄な体に、貧相な顔立ち、何とも小者臭のする風態。

だが、俺は警戒心を強める。

目だ。その目に理知的な光が見え隠れする。この男は……。

「貴方は……」

「ほほー、面白い組み合わせじゃの!」

俺の問い掛けは、新たに上がった甲高い声に遮られる。

今度は誰だと、声の主を振り返る。振り返り、思わず絶句した。

先に声を掛けてきた男よりも、ずっと身長が低い。

当然だ。声の主は女人、いや娘子であったから。

大層豪奢な着物を身に纏う。

だが、その着物すら、その主の華やかさの前に霞んでしまっている。

夜の闇を溶かしたような黒い長髪。

踏み荒らされていない新雪か、麗しい白磁のような白い肌。

整った目鼻立ちに、白い小顔の中、唇に引いた紅が映える。

体軀は、硝子細工を思わせるように華奢だ。

年の頃は十三、四歳辺りだろうか?

まだ幼さが色濃く残るが、数年も経てば間違いなく絶世の美女と評されるであろう、美しい少女が立っていた。

後ろに控える女人は、付き人であろう。

「おみゃあ、頭を下げるんじゃ!」

はっと、正気付く。下を見れば、先程話し掛けてきた男が平伏していた。

俺も見苦しくない程度に急いで、男に倣い平伏する。

並んで平伏する俺たちの傍まで少女が歩み寄ったのが、足音から分かった。

「面を上げなさい」

「「はっ」」

俺たちは同時に顔を上げる。

見上げた俺の視線と、少女の視線が重なる。

「そなたが、兄上の仰っていた、うらなりですね。そうでしょう?」

「はっ。大山源吉と申します。……許されるなら、姫様の御名をお伺いしても?」

「そなた、わらわが誰か分からぬと申すか?」

少女がむっとした表情になる。

「お初にお目にかかる故。しかし、姫様がどなたであるか、想像はつきます」

「ほう。本当かの? では、わらわは誰じゃ?」

「身形から高貴な方と推測できます。更に姫様の御年齢と、何より、月花も霞む様な大層麗しい御容貌から、答えは明白……」

俺は一拍置いて答えを告げる。

「織田家が誇る美姫、上総介様の妹君、市姫様とお見受け致します」

そう口にすると、俺は市姫の顔を見上げる。

すると、どうしたわけか、市姫は頰を赤く染めてしまった。

「どうかされましたか?」

「そ、そなたが、歯の浮くような台詞を吐くからじゃ! それで、調子が狂うてしまったわ!」

俺は少しばかし首を傾げてしまう。

「これは異なことを仰ります。市姫様ほどの御容貌でしたら、この程度の賛辞など聞き慣れておいででしょう?」

「馬鹿者! 質実剛健を地でいく武士は、そのような浮ついたことは口にせぬ!」

ははあ、なるほどと、俺は得心する。

「これは失礼を。何せ我々商人は、武家様と違い、美しいと思えば、素直に美しいと口にする故」

「うなっ!」

市姫は益々頰を赤く染め、心なしか潤んだ瞳を横に逸らしてしまう。

「い、市姫様! ひ、姫様が御容貌を褒めて欲しいのでしたら、せ、拙者も、何度でも褒めさせてもらいます!」

「黙りなさい! 禿げ鼠!」

「にゃ! も、申し訳ありません!」

市姫が男を叱責する。男は反射的に謝りながら、額を地に擦りつける。

何とも情けない姿だが……。

禿げ鼠? 禿げ鼠と、市姫は言ったのか?

俺のうらなりよろしく、信長は人にあだ名を付けるのが好きだったという。

信長が家臣に付けたあだ名、その内のいくつかは現代にも伝わっていた。

禿げ鼠、禿げ鼠といえば……。

「市、うらなり、禿げ鼠。珍しい組み合わせ三人が、一体何をしておる?」

俺たちは、はっと声のした方を見る。

俺と、禿げ鼠と呼ばれた男、市姫の付き人が平伏を。市姫が立礼する。

更なる登場人物、それは信長であった。信長は俺に視線をくれる。

「うらなり、貴様帰っておったのか。ならば畿内での報告を聞こう。貴様に話したいこともある」

「はっ」

短く答えると、信長はついてこいとばかりに踵を返す。

俺がその後ろに続こうとした、その時──。

「わらわも御一緒しますわ、兄上!」

信長は市姫に視線を向けると顔を顰める。

しかし、何も言わずに歩き出した。

好きにしろ、そういうことであろう。

あの信長も、可愛い妹には甘いと見える。

「で、では、拙者も御一緒したく……」

「貴様はそこにいろ! 禿げ鼠!」

「にゃ!」

男は再び、額を地面に擦りつける。ああ、本当に情けない姿だが……。

俺は歩きながら、先に行く信長に問い掛ける。

「上総介様、先程のお方は……」

「なんじゃ、誰か知らずに話しておったのか?」

「はい。御名前をお聞きしても?」

「あの禿げ鼠の名は、木下藤吉郎だ。が、そんな名は覚えんでもよい。禿げ鼠は、禿げ鼠じゃ」

「そうじゃ、そうじゃ」

市姫が楽しげに相槌を打つ。

木下藤吉郎、やはり。では、あの男が……後の天下人、太閤秀吉。

俺は、今日一日に出会った歴史上の人物の多さに、少し眩暈のするような心地を味わった。

入月 英一(イリヅキ エイイチ)

兵庫県西宮市出身。関西大学経済学部卒。

2018年、『魔女軍師シズク』(ヒーロー文庫)でデビュー。著書に『信長と征く 1 転生商人の天下取り』(本書)、『信長と征く 2 転生商人の天下取り』がある。