〝世代〟は〝物語〟を生むのか。 平岡陽明インタビュー

文字数 8,566文字

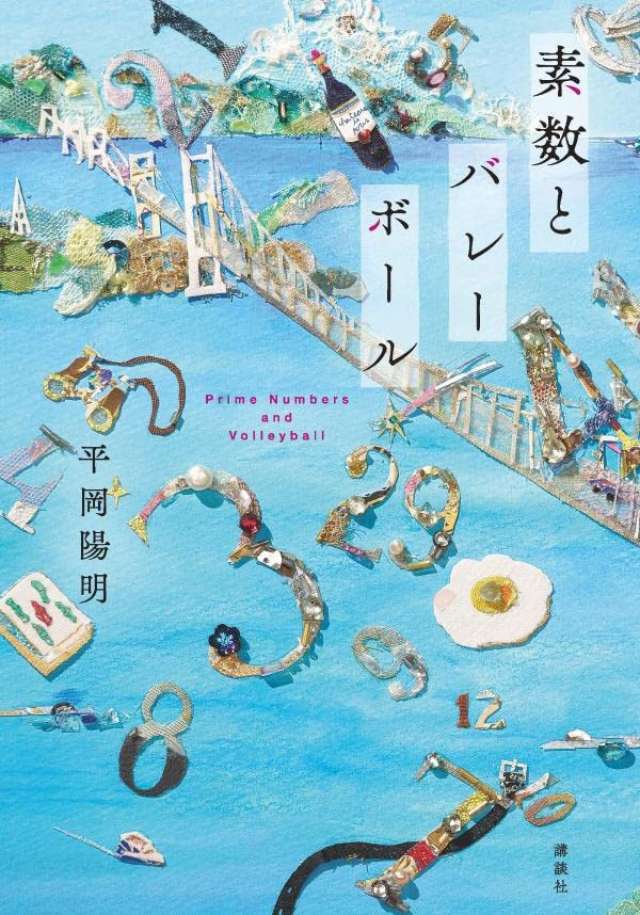

大人のための、令和イチ、優しくて多幸感溢れる小説『素数とバレーボール』。あらゆる人が共感できるエピソードが詰まっています。そのひとつが「世代」。いわゆる「ロスジェネ」世代である人々が本作には登場します。ただ「世代とひとくくりにされても、生きてきた環境は人それぞれだし……」という人も多いはず。世代や年代は果たして物語になるのだろうか。特定の世代だから生み出せる物語があるのだろうか──。

著者の平岡さんと同い年のライター、吉田大助さんに聞き手になってもらい、『素数とバレーボール』を読み解き、世代とは何か、そこから見えてくる自分たちの役割、そしてそれに伴う物語について語ってもらいました。

構成/吉田大助

写真/森 清

本インタビューは、「小説現代」2022年8月号に掲載されました。

現実が性悪説ならば小説は性善説でいく

──「小説現代」2022年8月号掲載の『素数とバレーボール』の書評の冒頭で、平岡陽明は〝人情もの〟、性善説に基づいて組み上げられた物語を書く人であると記しました。人情や性善説と言うと古めかしい印象ですが、読み心地はその反対で、新鮮です。世の中に性悪説が蔓延した今の時代、なかなか書かれないタイプの物語だからです。この辺り、どれくらい自覚的なのかをご本人にお会いしたらぜひ伺いたいと思っていました。

平岡 書評を拝見するまですっかり忘れていたんですが、実はデビューする前に一時期、チンパンジーの研究書にハマっていたんです。そのチンパンジー研究の目的を一言で言ってしまえば、「ヒトとチンパンジーは七〇〇万年前に共通祖先から枝分かれしたんだから、根っこは一緒だよね。つまりチンパンジーについて知ることは人間について知ることだよね」ということです。研究によれば、チンパンジーはどう考えても性悪説。特にオスがろくでもない。ウソをついて仲間をだまし、どうやってメスと資源を独占するかばかり考えている。僕はその手の本をたくさん読んだ結果、人間の根っこにあるのは性悪説だと思うようになりました。そしてそれがリアルだってことなら、小説の中では性善説でいこうと決めた。性善説で面白い小説を書けたら、他と差別化ができるし、わざわざフィクションでやる意味もある。特に一冊目の本を書く時は、完璧にその意識でやっていました。

──確かに、第九三回オール讀物新人賞受賞作を含む単行本デビュー作『松田さんの181日』は、どの短編も性善説全開でした。

平岡 あのころ自分が書きたいのはそこだったんだと思います。僕自身は善でありたいと思いつつ、なかなかそうあれない人生を送ってきたんですが、人から善意を受け取ったおかげで今の自分があるという実感はあります。例えば、『松田さんの181日』に入っている「寺子屋ブラザー篠田」という短編に出てくる〈篠田〉は、僕が少年野球をやっていた頃の監督がモデル。その人は本物の人格者で、野球チームの子供たちの勉強をずっと無償で見てくれたんですよ。そういう活動を何年も何年も、誰にも知られずにやってきた。僕もちゃんと勉強しようと思うようになったのは、その人のおかげです。タダで見てもらっているからにはやらなきゃ。裏切りたくないって気持ちが子供ながらにありました。そこで出会った善意が、僕を含めた子供たちの一生を決めたところがあるんじゃないか。善意にはそういう力があるってことを、あの短編で書きたかったんです。怒りとか負の感情から小説を書こうというモチベーションが自分の中にはありません。あの監督のことを思い出すと自分の中に熱くなるものがある、そういう感情を使って書きたいんです。

──誤解がないよう言い添えておくと、平岡さんの小説は、善人だらけのユートピアを表現しているわけではないんですよね。作中にはシビアな現実が取り入れられているし、もちろん悪意も存在する。特に、二作目以降はそうです。ただ、要所要所で性善説が発動して、性悪説に慣れ切ったこちらの予想とは違う物語の軌道を描いていく。今回一挙掲載された最新長編『素数とバレーボール』も同様です。

高校時代の仲間たちを長らく定点観測してきました(笑)

──『素数とバレーボール』の登場人物たちが直面している会社や家族の問題は、過去最高と言っていいぐらいシビアです。しかし、ど真ん中に大きな善意があります。数学の才能をもとに大富豪となった〈ガンプ君〉から、四一歳の誕生日を迎えた高校のバレー部時代の四人の友人たちに宛てて、代理人を名乗る人物経由でメールが届きます。一人五〇〇万ドルをストックオプションの形で支払う、と。ただし「お願い」が二つあると記してあるんですが、ほぼ無償で大金がもらえると言っていい内容です。そのメールは本物か偽物か、僕らはいったい何をしたっけと議論するために男たちが久しぶりに集まって……と前半は進んでいく。この物語を着想したきっかけとは?

平岡 これを書く前に『妻を口説く』というタイトルで、別の原稿を進めていました。どうして世界にはこんなに離婚があふれているのか、という素朴な疑問から書き始めた小説です。不倫がバレて深刻な状況に陥った男が、もっとも口説くのが難しい「妻」を攻略するにはどうしたらいいかと奮闘する話でした。ただ、そのワンテーマでは、話があまり広がらなかった。そこでその男は登場人物の一人ということにして、他に何人かの男たちとそれぞれの事情をこしらえ、四〇歳前後の年代が抱えたいろいろな問題を網羅できるような群像劇にしてみたんです。本作の六人の中に、「男」っていうものの全ての要素が入っている気がします。

──イラストレーターのなかむらるみさんが『おじさん図鑑』という本を出してベストセラーになりましたが、そこに出てくるおじさんたちはイラストも相まって可愛げがあったんです。本作に出てくるおじさんたちは、なんと言うか、めちゃめちゃリアルです(笑)。

平岡 こういう人いるよね、って感覚になってもらうことを目指しました。不倫をする〈陽一郎〉はリーダーシップも社会性も俗物性もある、男の社会で一番優秀とされるタイプです。〈慎介〉は繊細さんで、共感性が高く女性原理も理解できる。〈新田〉は優柔不断で流されて生きていく、一緒にいても不愉快にならないタイプ。その反面、彼が一番何も考えていない可能性がある(苦笑)。〈タクロー〉は負け組サイコパスですね。基本的に、カネと損得でしか物事を考えられない。

──〈タクロー〉は、平岡さんがこれまで書いてこなかったタイプの人物ではないですか?

平岡 そうですね。ただ、こういう人、世の中にたくさんいません? だから書くのは一番簡単でした。行動原理と価値観がシンプルですから。そして〈ガンプ君〉はピュアな理系の少年、〈ガンプ君〉が探し出して欲しいとみんなに依頼した〈みつる〉は、ナルシストでロマンチストのギャンブラーです。別にモデルにしたわけではないんですが、僕が高校時代から仲がいいのはバレー部の連中でして、いまも年に二回ぐらいはみんなで会っていろいろな話をします。その経験がこの小説に反映されています。

──四一歳になっても交流を続けている男たちの関係が素敵だな、うらやましいなと思っていたんですが、ご自身の体験に基づくものだったんですね。

平岡 昔何かの本で読んだんですが、男同士が集まると二〇代は女性の話で盛り上がり、三〇代になると仕事の話になって、四〇代になると子供の話、五〇代は病気の話になるんだ、と。仲間たちを定点観測することで「本当にその通りに進むんだな」と学ばせてもらっています(笑)。体験ということで言えば、一〇代の頃、バレー部の連中と泥のように麻雀を打った後に、一番リーダーシップがあってプラグマティックで、ナルシズムのかけらもないような男と夜中に二人で道を歩いたことがあるんです。空を見上げたら、ものすごく星が綺麗だった。それで僕が「あー、なんか宇宙のこと考えてると、自分のことがすげぇちっぽけに思えてくるよな」と言ったら、そいつがハッと「お前もそんなこと思ってたのか」みたいな顔をしたんです。僕は僕で、そいつがそんなロマンチックなことを考えていたなんて思ってもみなかった。そのとき思いました。みんな口にこそ出さないけれど、どんな奴でも「俺の人生、意味があるのかな?」と考えているんだなって。いま思えばこの体験が、今回の物語を書く遠因だったと思います。

ロスジェネ世代がルサンチマンを言わなくなったら何を言うか?

──同い年の男たちの群像劇にしたことで、世代というモチーフが輪郭づけられたと思います。作中でも言及されていますが六人はロスジェネ世代、バブル崩壊後の一九九〇年代後半から二〇〇〇年代前半の就職氷河期真っ只中の頃に社会へ出ることになった世代なんですよね。平岡さんは二〇一九年にもロスジェネ世代ど真ん中、四〇歳フリーライターの〈吉井〉という男を主人公にした、『僕が死ぬまでにしたいこと』(単行本時のタイトルは『ロス男』)という作品を発表しています。ただ、二作は当該世代に対するスタンスがだいぶ違います。一言でいえば、〈吉井〉の内側には生まれた時代に対する恨み辛みがふつふつ沸き立っていた。本作にはあまりそういう感情は書かれていないですよね。

平岡 おっしゃる通り『僕が死ぬまでにしたいこと』の〈吉井〉は、自分の人生がうまくいかなかった理由は時代にある、ロスジェネ世代だったせいだという恨み辛みをくすぶらせていました。そのあたりをどう解消するかが、あの小説の結論の一つになると思っていたんですが、自分でも「過渡期世代の暫定的なオチだったのかな……」と思うことはあって。それでもう一回、ロスジェネ世代の男たちを書こうとなった時に、生まれた時代であるとか過去に対してグチグチ言う部分は、あまりいらないと思ったんです。出版社で契約社員として働く〈新田〉なんかは、多少ぐじぐじ言っていますけど、そこはまあ、彼の性格もあります(笑)。確かにルサンチマンだらけの二〇代、三〇代を送ったけれども、ネガティブな感情の発露からは卒業せざるを得ない時期に来ている、そこを書いた方が新鮮で面白いんじゃないかなと思いました。恵まれない時代に世に出た自分たちが、ルサンチマンを言わなくなった時に何を言うか見てくれ、自分たちにしか到達できない精神的なメッセージを社会に発してみせるぞ、と。そこが今回の小説の結論になるのかな、と思いながら書き進めていました。

──これまでロスジェネ世代をモチーフに取り入れた小説は、『僕が死ぬまでにしたいこと』も含まれると思うのですが、ネオ・プロレタリアート小説、あるいはプレカリアート小説と呼ばれるタイプのものがほとんどでした。そこでは当該世代に属する作家が当該世代の主人公たちの目線から、就活と労働、生存のしんどさを切実に描き出していた。ただ、当たり前ですが人は年齢を重ねます。四〇代に入ったロスジェネ世代の小説はどのように書かれるべきか、という新しいサンプルが出てきたと思いました。

平岡 バブル世代が四〇歳の時は、上のおじさんも下のおじさん候補たちも、ほぼ同じ価値観で生きていたと思うんです。でも、ロスジェネ世代の四〇歳は、違いますよね。景気が右肩下がりを続ける状態の中で働き出しているし、時代的にもセクハラやパワハラに対する目が厳しくなり、もう昔の価値観は通じないんだということが身に沁みている。どちらかと言えば若い世代の価値観に近いんだけど、上の世代の価値観もよく分かる。ロスジェネ世代の四〇歳は、そういう立ち位置にいる気がします。

──今のお話を聞きながら、〈陽一郎の世代は上司からの「やっとけ」「飲みにいくぞ」「お前のせいだ」をすべて「はい」の一言で受け止めてきた最後の世代だ。そして部下に「なんで自分がこの仕事をやらなくちゃいけないんですか」と聞き返された初めての世代でもある〉という文章を思い出しました。この構図において上の世代は、下の世代の言うことはまず理解できないじゃないですか。真ん中の世代である四〇代は、間に入って上の世代と下の世代を繫ぐ役割があるのかなと感じたんです。

平岡 我々世代は、主体性というものを確立するのが難しかった。だって上からは「昔は良かった」と自慢され続けるのに、自分には自慢するものがないから。そこでへらへらしたり、優しくなったりして、人間いろいろだから、とか言って自分を慰めないとやってられない。すると結果的に、優しい先輩にならざるをえない。そういう側面はあったと思います。いや、どうなんだろう。良く言い過ぎですかね?(笑)

お金で人生は変わっても人格までは変わらない

──本作は「世代の物語」であると同時に、「年齢の物語」でもある。その点も『僕が死ぬまでにしたいこと』との大きな違いだと思うんです。ロスジェネ世代の「四〇代前半」の話でありながら、あらゆる世代の「四〇代前半」にも通じる話になっているのではないでしょうか。

平岡 不惑とか、厄年の話でもありますもんね。僕は昔から、年齢とその時のメンタルの関係にすごく興味がありました。小学校六年生ぐらいの時に『マンガで読む孔子』で、「吾十有五にして学に志す、三十にして立つ、四十にして惑わず、五十にして天命を知る……」という有名な一節を読んで、子供ながらに漠然と人の一生に思いを馳せました。でも自分が四〇歳になったとき、「四十にして惑わずなんて噓じゃん」とわかった(笑)。その実感はこの小説に出ていると思う。年齢に関しては学生時代に研究して、大成する作家はだいたい二二歳か三六歳前後に好機が訪れるのではないかという仮説を立てた(笑)。二二歳は分かりやすいですよね。大学の卒論代わりに小説を書いたら当たっちゃったって感じで、村上龍とか島田雅彦とか大江健三郎とか。次の三六歳の場合は、夏目漱石や司馬遼太郎や石川淳が出世作を書いた頃です。こちらは社会に出て一通り経験してきて、今なら大人の文学が書けるぞってタイミングなのかなと思うんですよね。自分も二二歳の時はダメだったので三六歳になったら小説を書こうと決めていました。そうしたら、三六歳の時に学生時代以来に書いた小説で賞をもらえた。こんなふうに、僕は年齢の問題に関しては人より敏感かもしれません(笑)。

──「四〇代前半」で多く起こることとしてよく言われてきたのが、いわゆるミドルエイジクライシス(中年の危機)、「自分の人生は折り返し地点に来たけど、これでいいのか?」と悩んでしまうことです。本作はそこがテーマに取り入れられていますね。

平岡 実は、全く意識していなかったんです。この小説は、自分なりにいろいろな思考実験をしながら書いていった感覚が強いんですが、その一つが「宝くじが当たったらどうする?」ということ。五人いたら当然、五様のカネの使い道がある。それをそれぞれの性格や、置かれた状況にのっとってうまく表現できるか……そこにだいぶ意識が行っていて、実はこの男たちが抱えているのは中年のクライシスだったという裏テーマには、全く気付いてなかった。ただ、そのことを書評でご指摘いただいて、以前読んだ本のことを思い出したんですね。高橋和巳さんという精神科医の方が書いた、『子は親を救うために「心の病」になる』です。昨日読み返してきたんですが、この本の中で「中年クライシス」の話が出てくるんです。〈今まで通り「生」に望みを託せば、「死」に打ち砕かれる。「死」を受け入れようとすれば、日々の苦労とこれまで積み重ねてきた人生が無意味になる。かといって、生と死の二つの間で無常観に身をゆだねて揺れたところで、何も解決しない〉。このなんとも言えない微妙な状態のことを、自分は書きたかったんじゃないかと後で気がついた。

──「宝くじ」が当たることで、その問いかけが加速するわけですよね。「これからの人生、どうする?」と。そこで登場人物たちは何を選ぶのか、どう腹を括るのか。

平岡 今気付いたんですけど、登場人物たちは大金をもらうことで、仕事や生活の不安から解放された。そこで何が起きたかというと、今ある人間関係に対して、違う角度から光を当てる方向に向かったんですね。つまり自分ではなくて、他人に目が行った。家族にどう見られたいか。社会や子供たちの未来にどう関わっていきたいか。そんな方向にモチベーションが進んでいっている。これこそが、僕がこの小説で試みた思考実験の一番大きな結果だったのかもしれません。これが例えば二二歳の男の子の話だったら、人生がえらく変わっちゃうはずですよね。YouTuberが三億もらうと、調子に乗っちゃうじゃないですか(笑)。その辺りにも、この年代の人たちが主人公になった小説のテイストが出ているのかなと思います。この小説の中で〈お金で人生は変わったが、人格までは変わらない〉という一文が出てきます。おじさんは殻が硬いから、変わり方がゆっくりというか、あんまり変わらない。それはネガティブなことではなくて、よい人生を送るための中年の知恵なんですよね、きっと。

ほどよく諦めるのは結構いいよ

──年齢は明確に存在するものですが、世代ってあるかないかよく分からないものじゃないですか。ロスジェネ世代と呼ばれる根拠は就職氷河期の「失われた一〇年」ですが、就職率は高まったものの日本経済は不況続きで、どんどん数字が積み重なって今では「失われた三〇年」と言われることもあります。とすると、少なくとも下の世代とは境界線がなくグラデーションで繫がっているのかもしれないなと思います。

平岡 世代という言葉には、いい面と悪い面があると思います。例えば同世代だというだけで、なぜか相手にものすごく親和性を感じて、一気に壁を飛び越えて仲良くなったりできる。その逆に、ほんのちょっとした認識の違いで「やっぱり世代が違う」と思ってしまうことがある。例えば聴いてきた音楽が違うだけで、下の世代がものすごく違う生き物に思える瞬間がある。世代という言葉のいい面は活用して、悪い面はなるべく避ける、という処し方が重要なのかなと思います。

──世代という言葉を、分断ではなく連帯のために使うというのは、ものすごく納得できます。それともう一つ、『素数とバレーボール』を読んで思い浮かんだ、世代という言葉の使い方があります。「負の遺産を下の世代に継がせないために、自分たち世代は何かできるのか?」。この志向を明確化するうえで、世代という言葉は使い勝手がいいなと思ったんです。

平岡 それは三〇代くらいではなかなか到達できない精神的境地ですよね。だって、それをやっても誰も褒めてくれないし儲かりもしないから。四〇代に入ったところでようやく承認欲求がなくなるというか、人と比べたりすることから自由になり始める。それは僕自身が実感していることで、同世代の仲間たちを見ていても感じます。肩肘張ることがなくなり、人と比べないからコンプレックスも薄まってくる。みんな、ほどよく諦めているんです。諦めというとネガティブに聞こえるかもしれませんが、ほどよく諦めるのは結構大事だってことも、今回の小説で書きたかったのかも。あるいは「ほどよく諦めないと辛いよ」なのか、「ほどよく諦めざるを得なくなるから安心しろ」なのか(笑)。

──今の時代、他人に対してもそうですし、自分に対しても、優しくなれる言葉や考え方をみんな探しているんじゃないかと思っています。それが、平岡陽明の、この小説の中にたくさんあります。そのことを、まだ読まれていない方に伝えておきたいと思います。書評では本作が現時点における著者の「一つの到達点」と記したんですが、お話を伺うことで「通過点」なんだなと思いを新たにしました。本作を完成させたからこそ踏み出すことができる次なる一歩、楽しみにしています。本日はありがとうございました。

平岡陽明(ひらおか・ようめい)

1977年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。出版社勤務を経て、2013年「松田さんの181日」で第93回オール讀物新人賞を受賞し、デビュー。他の著書に『ライオンズ、1958。』『イシマル書房編集部』『ぼくもだよ。 神楽坂の奇跡の木曜日』『道をたずねる』『僕が死ぬまでにしたいこと』がある。

高校卒業から20数年。

41歳の誕生日を迎えた朝、高校のバレーボール部の仲間「ガンプ君」からメッセージが届く。

「41」という数字の美しさを讃えたあとに「500万ドルのストックオプションをプレゼントする」と書かれた

謎のメッセージは他の部員たちの誕生日にも届いていたものだった。

真偽もガンプ君の消息も不明のまま「不惑」を迎えた元男子高校生たちは、再会を果たす。

仕事もひと段落。家庭も安泰。興奮するような新鮮な出来事なんて、もう簡単には起こらない。

ちょっと人生がつまらなくなってきた男たち。

「そろそろ隠居かな」と言いつつ……実はまだ「男として」人生を諦めきれていなかった。