- TOP >

- 古井由吉ロングインタビュー 生と死の境、「この道」を歩く②

古井由吉ロングインタビュー 生と死の境、「この道」を歩く②

古井由吉ロングインタビュー

生と死の境、「この道」を歩く②

聞き手:蜂飼 耳

撮影:水野昭子

※本インタビューは2019年4月刊「群像」に掲載されたものを再録したものです。

■外圧と内圧のつり合い

古井 僕はもう、時間的にも空間的にも追い詰められていますから、以前よりも具体的なものに沿って書いています。具体に沿って書いていけば、具体を離れたことでも言葉としては率直にあらわせる。それに、もう率直に語ってもいい年だ、といった気持ちもあるんです。

蜂飼 これまでの作品よりもさまざまな面で具体を目指すというか、心がける、あるいはそう意識された。

古井 もう具体の中に呑み込まれている。

蜂飼 意識されるというよりは、むしろ自然に追い込まれているという感覚なんですね。

古井 人間同士の出来事にも増して、季節とか天気、今日の雲行きなどが身にこたえるんですよ。

蜂飼 「野の末」にこういう一節があります。「人の身体は天と地の影響をもろに受けて、知らずに予兆の器になっていたのかもしれない」。

『この道』全体にわたって、天気、天候、気象のことが、すさまじさを感じさせるほどに書き込まれています。平安朝の文学とか中世の文学にあるような、天候や自然への感応に近い感覚とでも言えばいいのでしょうか。著者である古井さんの身体が、深いところでそれらに感応しているようです。人間の五感で刻一刻と拾い上げていく感覚と、そこから浮かび上がる情念が、言葉になって読者に迫ってきて、それを読む者もまざまざと作者と同じ体験をする。そのまま一節ずつ、読者の内側で、人間が生きているということに即した感覚が生まれていく。初めてだけれども知っていたのかもしれない、そんな感覚が生じる。得難い読書体験です。

古井 人は外圧──これは天象、気象も含みますが──に赤子のころから耐えて生きているわけですね。外圧はふつう、内から発する生命力である内圧とつり合っている。だけど、年をとったり病気になったりで、内圧がだんだん下がっていく。すると、外圧に支配される時間が長くなるんですよ。

蜂飼 今日の寒さはとりわけ身にこたえる、とか。

古井 それから、空のかげんね。朝のうち晴れていても、何だかおかしいなあと思っているうちに、空が曇ってくる。それに対する感受性も、やっぱり鋭くなる。

蜂飼 気候、気温、天気の絶え間ない変化に生物としての生身が脅かされるような感覚ですね。

古井 年をとると、明日の天気、明日の天象気象によって、一日ごとの暮らしの、ものの感じ方が随分違ってくる。それをつねに感じているものだから、事細かに書いてしまうのでしょう。若い人には、何で天気のことばかり書いているのかと思われるかもしれないけど、これはやむを得ない。

蜂飼 むしろ新鮮な驚きだと思います。こんなに天気、空模様が描写されるというのはどういうことなのかなと。

古井 それこそ事件なんですよ。

蜂飼 「梅雨のおとずれ」にはこうあります。「季節が人の心身の内まで分け入り、そして姿となってあらわれるということが、今の世にはよほどすくなくなったのだろうか」。

古井 そこなんですよ。現代は天象、気象、季節の変化から影響を受けないような生活をしているでしょう。外気からはコンクリートで隔てられている。地面も舗装されていて、土から隔てられている。今の人は、朝夕の露を知らない。

蜂飼 たしかに、朝露など知らないと思います。

古井 それから、床から上がってくる湿気も知らない。夜の部屋のともしびが湿ってくる、それで外は雨だとわかる、という古い歌があるんです。

蜂飼 ともしびが湿ってくるんですか。

古井 僕が子どものころはしょっちゅう停電していたから、よくろうそくとか石油ランプの灯で生活をしたけれど、炎を見て、ああ雨だなと感じたことがあったように思います。

蜂飼 それは日常生活の中での体感ですね。

古井 ええ。灯に対する反応でしょう。それから今は、雨の降り始めの音も知らない。

蜂飼 音まで遮断されていますから。

古井 それによって生存が貧しくなってきたんじゃないかしら。年寄りはよく言うんですよ。今の人間は総じて姿が少なくなった、と。町を歩いていても、どういう人だろう、どういう心境なのだろうと、つい目を引かれるような姿が少なくなった。外の影響から隔てられ、内に閉じ込められているせいもあると思う。だから文章を書く者の最後のお務めとして、外に開かれ、外の力を受けながら生きている人間のあり方を少しでもあらわしたい、そういう気持ちはあるんです。

蜂飼 現代の社会や暮らしは快適さを求めてつくりあげてきたものですが、それが行き過ぎてしまった。

古井 するとこんどは、追い込まれて、自分一個になる。全部を自分の中に閉じ込める。でも、自分一人ですべての責任はとれないですよ。

蜂飼 どういうことでしょう?

古井 みんな、自分の行為は自分の意思から出たものだと思っている。また、そう思わなきゃならないときもある。

蜂飼 自己責任とか、責任論と結びつくことがありますね。

古井 ところがじっさいには、外からのさまざまな影響がある。社会的な影響だけでなく、天と地からの影響があるんですよ。人はもともと、閉じようとしても閉じられない存在としてやってきたわけです。それがいま、人の力で無理やり閉じられてしまい、すべて内側に押し込まれている。

僕が子どものころ、敗戦後は焼け跡も多かったし、住まいも町も、表に対してあっけらかんと開いていました。それがだんだん新しい建築が進んで塞がれていくようになった。

今の都市で暮らしている人間は、僕らのような古い記憶の手引きもないのでしょう。すると、かえって生きにくいんですよ。天象、気象に支配されるのは、そのときはつらいけど、最終的に人間の生き方としてはそちらのほうが生きやすい。

蜂飼 それは人間が生物だからでしょうか。

古井 人間だって動物なんだから。同じように、昔から言われていることがあってね、病人が息を引き取るのは大抵潮が引くときだというんです。

蜂飼 それは私も聞いたことがあります。

古井 実際のところは知らないけど、感覚はわかりますね。自然が人間のあり方に大きな影響を与えている。

蜂飼 虫の知らせという言葉も、説明はつかないけれど、同じような動物としての知覚かもしれませんね。

***********************

⇒古井由吉ロングインタビュー 生と死の境、「この道」を歩く③へ続く

古井由吉(ふるい・よしきち)

小説家。1937年東京生まれ。東京大学大学院修士課程修了。大学教員となりブロッホ、ムージル等を翻訳。文学同人誌「白描」に小説を発表。1970年、大学を退職。71年、「杳子」で芥川賞受賞。黒井千次、高井有一、坂上弘らと〈内向の世代〉と称される。77年、高井らと同人誌「文体」を創刊(80年、12号で終刊)。83年、『槿』で谷崎潤一郎賞、87年、「中山坂」で川端康成文学賞、90年、『仮往生伝試文』で読売文学賞、97年、『白髪の唄』で毎日芸術賞を受賞。その他の作品に『山躁賦』『詩への小路』『野川』『辻』『白暗淵』『蜩の声』『雨の裾』『この道』等がある。

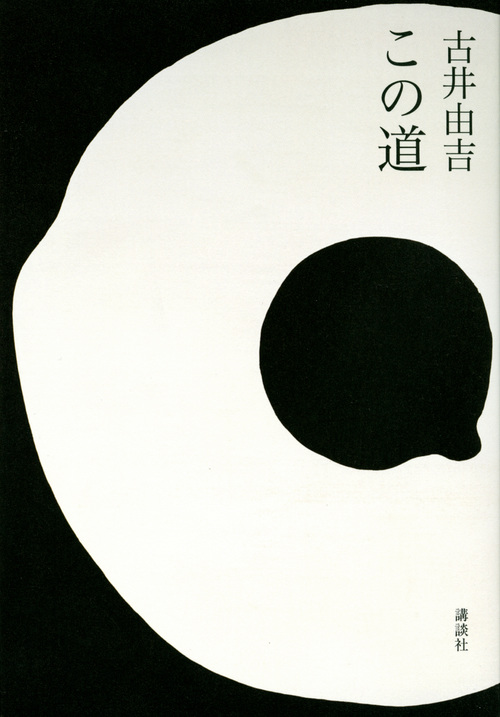

『この道』講談社刊

聞き手:蜂飼耳(はちかい・みみ)

詩人、作家。74年生。『いまにもうるおっていく陣地』『紅水晶』『空席日誌』『顔をあらう水』

![[tree]読みたい!がきっと見つかる](https://img.tree-novel.com/assets/img/logo_202301.svg)