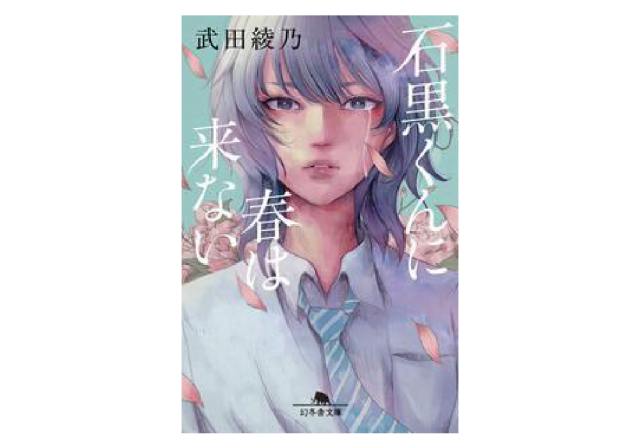

『石黒くんに春は来ない』/CLOSING THE DISTANCE? (T・S)

文字数 3,079文字

『石黒くんに春は来ない』という物語の中で、学生たちはスクールカーストに対して自覚的に振る舞っている。スキー合宿中に不慮の事故に遭い、突如失踪してしまった石黒和也は、スクールカーストでも最上位に君臨する久住京香に告白をしていた。彼は、クラスでも地味なグループに属する人間であるにも関わらず、生徒たちが作り上げた暗黙の境界を跨いだ人間だったのだ。この物語では、人間関係を強く結び付け、クラス内で各人の役割を定義付けているツールとしてLINEというSNSが用いられている。彼らにとって、入学と同時に振り分けられたクラス内での仲間や居場所を確かめ合えるものがSNSの中にあるのだろう。感情による動員が何よりも優先されるコミュニケーション空間で、疑念を解消する言葉が常にお互いを影響し合い、そこから逸脱する人間は無視され、疎外されてゆく。彼らにとって、お互いの親密圏を守れない人間はクラスの秩序を脅かす存在だからだ。同質性の空間を何よりも重視していながら、自己演出の欲望は肥大化してゆくのを止められない。

「自分は優れた人間である」、「自分の方が強い立場にいる」、「自分はこのクラスで特別な存在である」――。

それは誰もが持ち得る、平凡な望みであるのかもしれない。ありふれた、誰も気にも留めない退屈な授業の中で『山月記』の一節がふと読み上げられる。

「――しかし、それは臆病な自尊心とでもいうべきものであった」

彼らが過ごす場において、客観的な個人の立場や発言は尊重される訳ではない。親密な仲間の存在が発言権を有しているか否かが重要なのだ。彩られた青春を語るのは、その権利を得ている仲間とのやり取り、囲い込みにある事を彼らは知っている。ただ唯一、そんな世界に不満を抱く者たちがどんな欲望や憎悪を持っているのかは知らないままで。

石黒和也のクラスメイトであり、彼と同じく地味な生徒であった北村恵はその状況に不満を溜めていく。

「どうだろうか。幼稚園、小学校、中学校、そして高校。今まで過ごしてきた環境の中で、仲良しだけの空間なんて本当に存在していただろうか。どうして狭い世界にいると、自分の居場所を奪い合うことになるのだろう」

学内で石黒が告白した事は早くも噂話になり、彼が事故から再び学校へ戻ってくるのを待つという名目で、学年の生徒全員が共有するLINEグループ<石黒くんを待つ会>が立ち上げられる。そこでも湧き上がる言葉を支配してゆくのは、スクールカーストで上位にいる京香たちなのだ。彼女たちの存在は、無言の態度でさえ弱者に対する威圧に成り代わる。

ここにひとつの季節がある。

「正しさ」を武装できるという季節が。

本書は、単行本版(イーストプレス2016年)と文庫版(幻冬舎文庫2019年)でその内容が異なる部分がいくつもあり、読み味が二つに分かれている。例えば著者の武田綾乃は、文庫版の方で新たに石黒和也の友人、宇正正義にプロローグとエピローグを語らせている。そこでの書き出しには、彼が石黒和也とのやり取りで彼だけに見せていた心情を読み取ることができるだろう。また、単行本版との大きな違いとして匿名の存在「タマリン」の正体がある。

「石黒くんを待つ会」のグループに突如として現れる「タマリン」は、それまで存在を押し殺してきた者たちの怒りを代弁するかのようにコミュニケーション空間の殻を喰い破っていく。それはあたかも何食わぬ顔で居場所を占有してきた強者に新たな季節の到来を告げるかのように。石黒和也と久住京香の出来事を発端にして起きた事件は、「タマリン」の出現によって、クラス内での盗撮やいじめの情報を晒し挙げていく。

一体、「タマリン」の正体は誰なのか。いや、LINEグループのチャット内に「タマリン」を招待してきた人物は誰なのか……。

不穏な情感のヴェールで覆われていく中盤の展開では、石黒和也が京香に告白したという噂話が学内の有名人、京香たちのグループを中心に波及してゆく様とは対照的に匿名の「タマリン」が情報提供者の体で新たなLINEグループを出現させる。正体不明の告発者「タマリン」は増殖していき、やがて<タマリンのふれあい広場>で「タマリン」同士の会話が飛び交っていく。

タマリン「タマリンってどういう意味?」

タマリン「創設者どれだよ」

タマリン「私わかるよ。自分のLINE上ではちゃんと設定したから」

タマリン「どのアカウントから来たかは俺らにしかわかんないわけだし」

タマリン「ああいう悪の芽は、ちゃんと潰しておかまいと!」

石黒和也の同級生たちは二年生に繰り上がり、彼らに夏の季節がやってくる。

白銀で覆われた世界は溶け出して、教室内の空気は不信感を募らせた者達の冷たい眼差しで満たされていく。次第に教師すら巻き込まれてゆく匿名の告発者たちの波紋は、どんな結末を迎えるのか。

結末は二つある。どちらもそこに至るまでの捻りが効いているが、どちらを選ぶかは好みの別れるところだろう。参考までに書いておくと、単行本版の方は嫉妬や劣等感を抱く者たちが引き起こす事件の縺れを冷たく凝結させた青春小説としての衝撃の色合いが濃い。文庫版の方では人間関係の暗い連鎖反応を引き出しつつも、「正しさ」の快楽に酔う渦中の人物たちに生ぬるい光を当てていき、転覆してゆく様を見せながら奇妙な解放感と余情を残していくことだろう。

現在(2020年7月)では文庫版の方が入手しやすいが、単行本版の方も書店等で注文が可能である。複雑な人間関係を文字だけで読みこんでいくのが苦手な人は登場人物のイラストが描かれている単行本版の方が導入として想像しやすいかもしれない。どちらも緊密で窮屈にさえ感じる現代のコミュニケーション空間を一つの終わりのない密室に見立てて描いた物語として、惹きこまれていくはずだ。

等身大の青春は大人たちにとって、遠すぎる。だが、彼らが生きていかざるをえないその空間はあまりにも近すぎて、息苦しい。この緊迫した言葉の遠近法から私たちの影法師を探し出すかどうかは、この物語に「既読」を付けられるあなた次第だ。

(書き手:T・S)

Twitter:@soajo_KUMC