第1話「日陰」

文字数 1,876文字

毎週日曜更新、矢部嵩さんによるホラー掌編『未来図と蜘蛛の巣』。挿絵はzinbeiさんです。

*

春から夏にかけて友達が一人出来た。

酒木さんとは大学の学年が同じで、一緒の授業をきっかけに仲良くなった。幾つかの授業を私は彼女の隣で過ごし、そうでない時は大抵一人でいた。

周りの子は皆私より年下で、酒木さんもそうだったけれど、彼女の距離感は私の痛い部分に届かなくて、勝手にガードを下げ懇意にさせてもらったのだった。授業以外でも話をしたり映画と歌舞伎を一回ずつ見に行った。彼女にも友達はあまりいないらしく、一人でキャンパスにいるところをよく目にした。上京ではなく実家住まいだが、学内に知り合いなどは居ないらしく、昔から友達が少ない方らしく、それを苦にしてはいないみたいだった。家が近所のようなので、いつか遊びに行ってみたいと口にしたら割としっかりした言葉で嫌がられてしまった。そういう家風の家だったみたいで、家に人を上げたこともないらしかった。

「うちは駄目なの」絶対という言葉を酒木さんは使っていた。「汚れてるの。絶対呼べない」

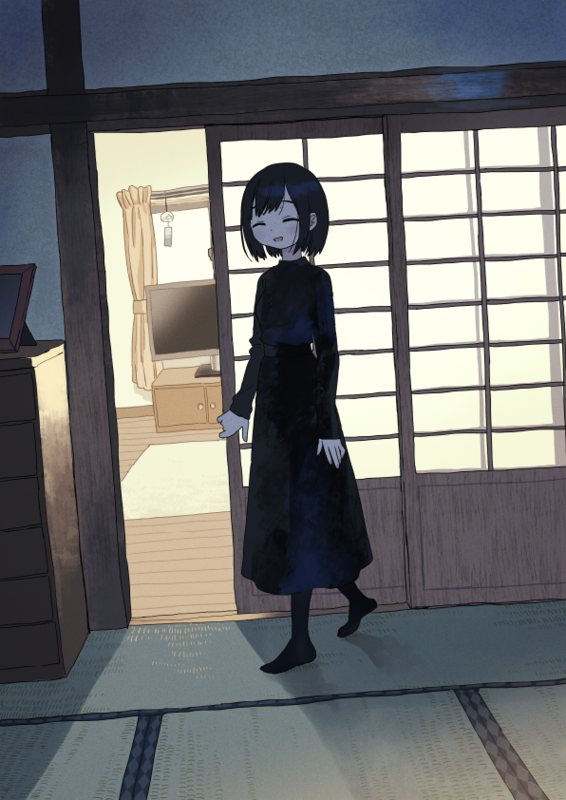

酒木さんはいつも黒い服を着ていて、ハンカチも傘も真っ黒を使っていた。似たような黒ずくめは学内に何人か居たけれど、人混みの中でも彼女は見つけやすかった。七月になっても袖が長くてそれで汗をかかないので筋金入りの黒ずくめに見えた。図書館前の日陰の中で会うと黒すぎて彼女に目が順応しなかった。酒木さんからは独特の匂いがして、背後から接近されても判るほどだった。餃子のような肉と油の匂いで、中華屋の前を通ると私は彼女のことを思い出した。いつもその匂いなので家が中華料理屋なのかと思い、そのように聞いてみたが自宅は普通のマンションで、近くには野球場くらいしかないらしかった。

野球に話が流れた結果、二人で野球を見ることになり、地区の何かの高校野球を見るため、私達は八月のバス停で待ち合せた。球場前のバス停だったのに運賃をけちって私は駅から徒歩で向かい、道の半ばでコンビニに立ち寄って、冷房を浴びた途端めまいが止まらなくなった。熱中症になるのはそれが初めてだった。コンビニを出て少しだけ前進を試みたが、すぐに諦めそこからバスに乗った。バス停にいた酒木さんは体調を私が白状すると途端にうろたえ心配してくれた。野球観戦は一旦白紙になり、私と彼女はバス停に繋ぎ止められた。

「だいぶ回復したから」顔も起こせない体たらくのまま私は彼女に弁解した。「もう少しだけこうして居させて」

何かを大きく躊躇った後酒木さんは顔を起こし私の手を取った。「少しだけ歩ける?」

彼女の日傘に二人で入り、もたれ掛かって日向を歩いた。野球場しかないという言葉通り、近くには公園も日陰のベンチもなかった。幾らもせず小ぶりのマンションに着くと、エントランスに私を座らせ彼女は凍ったアクエリをくれた。五分だけここで待っててといい酒木さんは駆け足で階段を上がっていった。蜘蛛の巣を見ながら私は彼女を待った。

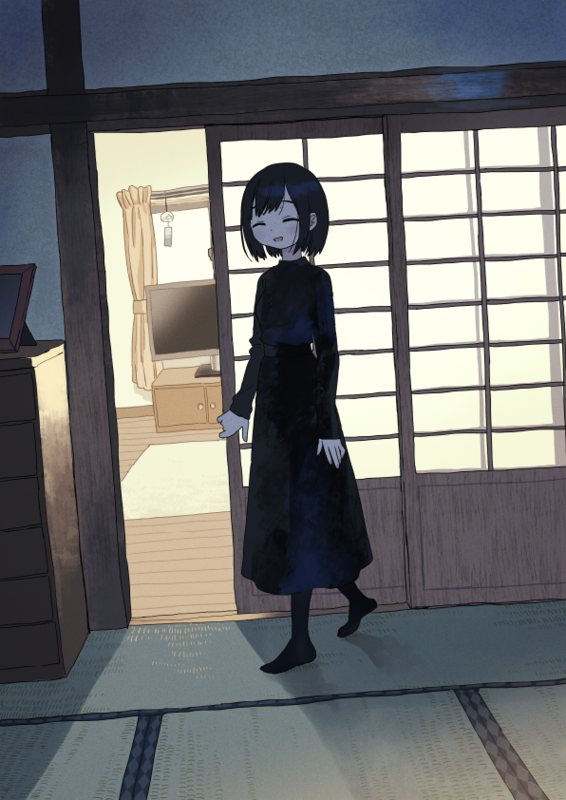

案内された部屋で布団に横になり、溶け出したアクエリ水を時々私は口にした。日陰にある布団は冷たく枕に手を入れると夢見心地がした。網戸の先から球場のアナウンスが聞こえた。首振り扇風機が寂しさを混ぜてくれた。

どこか別の部屋から女性と男性の抗議の声がして、部屋から出ることを禁止するような言葉を、初めて聞く乱暴さで酒木さんが口にしていた。日陰の部屋の乾いた心地よさは彼女の距離感の程よさを私に想起させた。明かりの消えた和室を見上げ、この家のどこを彼女は見られたくなかったのだろうと思った。

「ごめんねうるさくて」すまなそうに酒木さんが和室を覗いてきた。「体調どう?」

「大丈夫」鼻がつんと痛んだ。「家の人怒ってない?」

「気にしないで」布団のすぐ側に酒木さんは腰を下ろし、私の顔を覗き込んで掌で額に触ってきた。触れた掌はとても温かくて、鉄棒みたいな懐かしい匂いがした。「しょっぱいものとか食べる? 梅干しならあったんだけど」

「ありがとう」立ち上がった酒木さんが離れていくので私も身を起こし彼女の背にいった。「ねえ素敵だね酒木さんち。いい匂いするし、すごい綺麗」

「知らない人んちだよここ」框で振り返り酒木さんは恥ずかしそうに笑った。「うちは駄目だよ。汚れてるから」

本文:矢部嵩

挿絵:zinbei

次回「ケーキを食べる」は十一月二十二日公開予定です。

*

春から夏にかけて友達が一人出来た。

酒木さんとは大学の学年が同じで、一緒の授業をきっかけに仲良くなった。幾つかの授業を私は彼女の隣で過ごし、そうでない時は大抵一人でいた。

周りの子は皆私より年下で、酒木さんもそうだったけれど、彼女の距離感は私の痛い部分に届かなくて、勝手にガードを下げ懇意にさせてもらったのだった。授業以外でも話をしたり映画と歌舞伎を一回ずつ見に行った。彼女にも友達はあまりいないらしく、一人でキャンパスにいるところをよく目にした。上京ではなく実家住まいだが、学内に知り合いなどは居ないらしく、昔から友達が少ない方らしく、それを苦にしてはいないみたいだった。家が近所のようなので、いつか遊びに行ってみたいと口にしたら割としっかりした言葉で嫌がられてしまった。そういう家風の家だったみたいで、家に人を上げたこともないらしかった。

「うちは駄目なの」絶対という言葉を酒木さんは使っていた。「汚れてるの。絶対呼べない」

酒木さんはいつも黒い服を着ていて、ハンカチも傘も真っ黒を使っていた。似たような黒ずくめは学内に何人か居たけれど、人混みの中でも彼女は見つけやすかった。七月になっても袖が長くてそれで汗をかかないので筋金入りの黒ずくめに見えた。図書館前の日陰の中で会うと黒すぎて彼女に目が順応しなかった。酒木さんからは独特の匂いがして、背後から接近されても判るほどだった。餃子のような肉と油の匂いで、中華屋の前を通ると私は彼女のことを思い出した。いつもその匂いなので家が中華料理屋なのかと思い、そのように聞いてみたが自宅は普通のマンションで、近くには野球場くらいしかないらしかった。

野球に話が流れた結果、二人で野球を見ることになり、地区の何かの高校野球を見るため、私達は八月のバス停で待ち合せた。球場前のバス停だったのに運賃をけちって私は駅から徒歩で向かい、道の半ばでコンビニに立ち寄って、冷房を浴びた途端めまいが止まらなくなった。熱中症になるのはそれが初めてだった。コンビニを出て少しだけ前進を試みたが、すぐに諦めそこからバスに乗った。バス停にいた酒木さんは体調を私が白状すると途端にうろたえ心配してくれた。野球観戦は一旦白紙になり、私と彼女はバス停に繋ぎ止められた。

「だいぶ回復したから」顔も起こせない体たらくのまま私は彼女に弁解した。「もう少しだけこうして居させて」

何かを大きく躊躇った後酒木さんは顔を起こし私の手を取った。「少しだけ歩ける?」

彼女の日傘に二人で入り、もたれ掛かって日向を歩いた。野球場しかないという言葉通り、近くには公園も日陰のベンチもなかった。幾らもせず小ぶりのマンションに着くと、エントランスに私を座らせ彼女は凍ったアクエリをくれた。五分だけここで待っててといい酒木さんは駆け足で階段を上がっていった。蜘蛛の巣を見ながら私は彼女を待った。

案内された部屋で布団に横になり、溶け出したアクエリ水を時々私は口にした。日陰にある布団は冷たく枕に手を入れると夢見心地がした。網戸の先から球場のアナウンスが聞こえた。首振り扇風機が寂しさを混ぜてくれた。

どこか別の部屋から女性と男性の抗議の声がして、部屋から出ることを禁止するような言葉を、初めて聞く乱暴さで酒木さんが口にしていた。日陰の部屋の乾いた心地よさは彼女の距離感の程よさを私に想起させた。明かりの消えた和室を見上げ、この家のどこを彼女は見られたくなかったのだろうと思った。

「ごめんねうるさくて」すまなそうに酒木さんが和室を覗いてきた。「体調どう?」

「大丈夫」鼻がつんと痛んだ。「家の人怒ってない?」

「気にしないで」布団のすぐ側に酒木さんは腰を下ろし、私の顔を覗き込んで掌で額に触ってきた。触れた掌はとても温かくて、鉄棒みたいな懐かしい匂いがした。「しょっぱいものとか食べる? 梅干しならあったんだけど」

「ありがとう」立ち上がった酒木さんが離れていくので私も身を起こし彼女の背にいった。「ねえ素敵だね酒木さんち。いい匂いするし、すごい綺麗」

「知らない人んちだよここ」框で振り返り酒木さんは恥ずかしそうに笑った。「うちは駄目だよ。汚れてるから」

本文:矢部嵩

挿絵:zinbei

次回「ケーキを食べる」は十一月二十二日公開予定です。