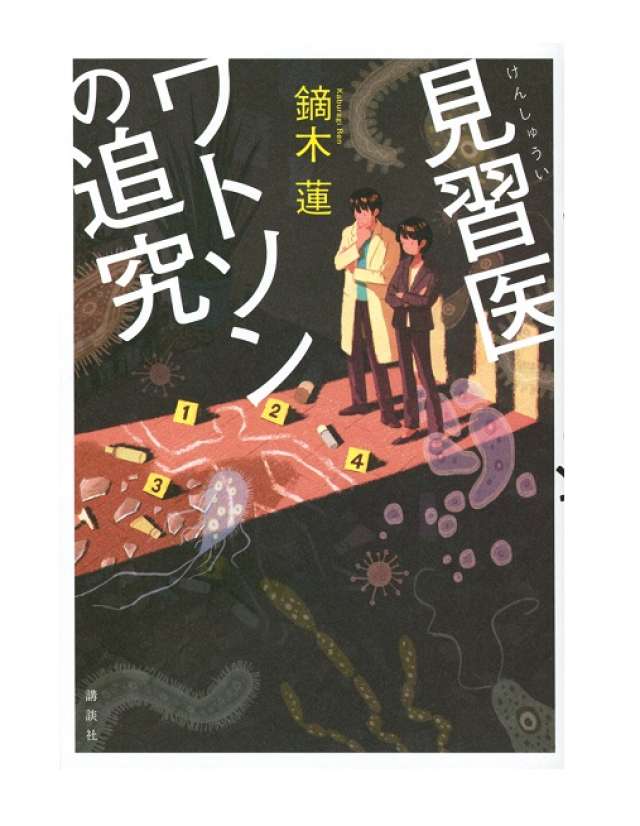

『見習医ワトソンの追究』大ボリューム試し読み④

文字数 8,510文字

3

陽太郎は院長室のデスクの前に立ち、三品を待っていた。

証言の当てが外れ慌ててECUを出て行く有佳子を見送り、夏帆を造影CT検査に回した後、三品に院長室で待つように言われたのだ。その三品の表情から、褒めるために呼び出したのではないことは分かる。

一〇分くらいの時間だったが気持ちがざわつき、応接セットのソファーに座ったり立ったりを何度も繰り返していた。デスクトップパソコンの三二インチのモニターは消えていて、黒い画面に映る自分の姿が滑稽だった。結局、いつ三品が現れてもいいように、デスクの正面で立って待つことにしたのだ。

緊張が限界に達し、こちらから連絡しようと院内ケータイを手にしたとき、入り口でドクターダリウスサンダルが近づく音がした。

ほどなくドアが開き、三品が部屋に入ってきた。「待たせた、そこに」ソファーを顎で指す。

「はい」声がうわずり、腰痛患者のようにゆっくりと陽太郎は腰を下ろす。

「これからマスコミ対策が大変になるが、よろしく」三品もソファーに着く。

「警備の方に強く言っておきます」テーブルは幅六〇センチほどあるけれど、三品の威圧感で息が詰まりそうだ。

「院内は問題ない。陽太郎の顔は彼らの知るところとなっているから、院外のプライベートでも注意してくれ。彼らはしつこいからな」

「まさか僕なんかを追い回さないでしょうけど、気をつけます」

「実は、抗生剤が効いていない」

「黄色ブドウ球菌ではなかったということですね」

「そのようだ」

「トキシックショックでもなかったってことか」陽太郎はつぶやいた。

「これを見てみろ」三品はテーブルの上に設置されたスリープ中のパソコンを立ち上げ、モニターを陽太郎に向けた。画面に脳のCT画像が複数現れた。その中の一つを拡大して、「どう思う?」と訊いてきた。

「とくに問題があるようには……」そう言いながらも、必死でスキャン画像の隅々まで見る。どこかに病巣があるから三品は問うのだ。

「よく見るんだ」

「浮腫、少し腫れています」

「その影響で、脳室が変形していると思わないか」

「確かに狭小化しています」

「そうだ、全体的に狭小化している。急性細菌性髄膜炎だ。いま髄液をラボに回した。髄液そのものは濁りがなく晴明だったようだが、すぐにでも髄膜炎の原因細菌を特定せんといかん。それにしても悪化の速度があまりに速すぎる」三品が首をかしげ、人差し指でヒゲを摩る。苛ついているときによくやるしぐさだ。

「血液培養の結果を待てないほど、ですか」陽太郎が確かめた。

「おそらく間に合わないだろうな。最大のリンパ器官である脾臓へのダメージが細菌たちをのさばらしているんだろう」

「そんなに速いんですか」

「うん。そこでだ、陽太郎。今一度確認する。ほんとうに脾臓への処置に問題はなかったのか」三品は陽太郎の顔から視線を外すことなく、ソファーの背にもたれた。

「どういう意味ですか」背筋に冷たいものが走る。

「温存が正しい判断だったか、ということだ」

「通常なら摘出を選択したでしょうけれど、志原先生のスピードと正確さを目の当たりにして……」口ごもらざるを得なかった。三品が口にしたのは、志原が脾臓の温存を選んだときに陽太郎が抱いた疑念と同じだからだ。「オペに関しては、映像を見てもらえれば分かります」

「確かめようとしたが、記録がない」

「えっ、カメラ映像が残ってないんですか」

ERにはオペに関わるスタッフの動きを監視する天井カメラが設置されている。それらは必ず作動させ、万一過誤が指摘されたときの検証と、後進の研修に使用するため録画していくことになっていた。

「天井カメラ映像は、あった。しかし今回は開腹手術じゃないから、それはどうでもいい。問題は、IVRの記録が保存されていないことだ。何のためのIVRだと思ってる。志原先生のカテーテルさばきが、CTで追える。なのにせっかくの脾動脈の塞栓過程が分からないんだからな」三品は腕を組み、また鼻の下のヒゲをいじる。

「血管造影画像は確認できないんですね。どうしてそんなことが起こったんでしょう。研修のためにIVRの記録は保存してもらうことになっているのに」確かに志原はモニターを見ながらヒストアクリルを注入していた。その一部始終を陽太郎も目撃している。「しかしまあ緊急オペでしたし……」

「単なるヒューマンエラーだというのか?」

「誰にでもあることじゃないですか」腰から後じさる。三品の威圧から逃げたかった。

「甘い。外科医にヒューマンエラーはない。人間を切り刻むことを許されている人間なんだ、そんなことがあってたまるか」三品の荒らげた声が、部屋中に響いた。

「すみません」

「お前が謝る必要はない。実は頼みがあるんだ」

「はい」陽太郎は身構えた。

「志原先生は日本でも有数の腕利き外科医だ。しかし今回のオペに関して言えば、自分を過信しているきらいがある。温存か全摘かの判断をするとき田代先生に相談していないことでも、それは明らかだ。彼の落ち度を探ってほしい」

「僕が、志原先生を……」そんなことできる訳がない、と言おうとしたが飲み込んだ。

「勘違いするな」

「えっ?」

「彼をクビにしたくないんだ。そのための手綱だ」

「意味が分かりません」

「なら意味など考えるな。お前は彼がどうしてIVRの記録を保存しなかったか、それを調べればいい。お前なら、彼の回りをうろちょろしても怪しまれん」

「スパイのようなことをしろ、とおっしゃるんですか」

「ようなことじゃなく、スパイだ。優秀な外科医、志原先生を失いたくないだろう?」三品の口元が笑っているように見えた。

「僕にはできそうにありません。こちらで働いているのはそんなことをするためではありません」

「この病院のためだ。君の親父には話してある」

親父も承服したということか。陽太郎は抗う気力を失った。

「話はそれだけだ」三品がソファーから立ち上がった。

宿直室に戻った陽太郎は、何度も肩を回し、首のストレッチで筋肉の硬直を治そうとした。それでも頭がぼうっとして重く、楽にはならなかった。

デスクと簡易ベッド、小さなキッチンだけの六畳ほどの部屋だ。そんな部屋が五つ、最上階にある。陽太郎はそこに住んでいるようなものだった。歩いて三分ほどのところにワンルームマンションを借りていたが、その距離の移動がめんどくさくなるほど仕事に追われていた。

無給医が話題になっているけれど、自分の時間を持てない「無時間医」も取り上げてほしい。三品は人件費をケチることはない。金銭面で不満はないが、人は金銭だけで働いているのではないことを痛感させられた。それこそ三品の思惑ではないか、と思うことさえある。常に三品の手のひらで踊らされている感じがして癪に障る。

とにかく溜まっている仕事をこなさないとならない。デスクに座って、カルテの入力作業の続きをする。どうせ今日は宿直医として待機していなければならないから熟睡はできない。もし強い睡魔に襲われたらベッドには行かず、デスクの椅子で仮眠をとればいい。椅子の背にもたれ、積んだ雑誌に足を投げ出す。そんな格好でも眠れるようになったのは、三品病院で働くことになってからだ。

手書きの文字を機械的に入力していると、眠気と共にマイクロカテーテルが脾動脈に到達するIVR映像が浮かんでくる。志原のオペに問題はなかった。出血箇所は完全に止まっていたし、コラーゲンシートの定着も映像で確認した。遅発性の破裂もなかったし、脾外傷そのものによるダメージが大きいとは思えなかった。つまり温存によるデメリットはなかったということになる。

IVRの映像を保存しなかったのは、やはりうっかりミスだ。なぜ三品はそれを否定するのだろうか。

陽太郎に医師としての厳しさを教えるため──。

それだけのことでスパイ行為などやりたくない。もし志原先生にバレれば、外科の師を一人失うことになる。

医学界屈指である外科医のオペを目の当たりにできなくなるのは、陽太郎にとって大きな損失だ。なのに親父は、三品の計画を受け入れた。

父は何を考えている。

陽太郎は中指でENTERキーを強く叩いた。

二時間ほど入力に没頭し船をこぎ始めた頃、デスクの上の内線電話が鳴った。瞼を力一杯つむってパッと開き、頭を揺すってから受話器を取る。

「家入です」

喉が渇いていて声が掠れた。

「すぐECUにきてください」

君枝はそれしか言わなかった。しかし声のトーンで夏帆の容態が悪化したことが分かる。

陽太郎はすぐに駆け出した。

陽太郎が滅菌対策を終えて、夏帆のベッドサイドに到着すると、

「唸り声も出せなくなった」

と三品が振り返った。

三品の背後にいる田代が壁に掛かっている五〇インチのモニターを睨み付け、隣の君枝はそこに検査データを次々と表示させていく。

「造影CTを見ろ」田代が指さした。

「脳軟化……」陽太郎がモニターに近づく。

夏帆を見ると、体を反らせたままの体勢で、人工心肺装置と口とをつなぎとめるテープから白い泡が漏れてきていた。

「脳幹へのヘルニアを起こしている」大脳中心部が腫れ上がり頭蓋内圧亢進によって大脳の中心部が垂直移動し、テント切痕部にある脳幹を損傷しているのだ、と田代は早口で言った。

「では意識も完全に失われていると」

「脳波はすでに平坦で、脳死状態だ」

その田代の言葉に被せるように三品が、「無菌性髄膜炎じゃなかった」と低い声で言った。「その後も髄液から短時間で見つけられる細菌類、ウイルス、真菌は見つかっていない。にもかかわらず急速にCRPに異常値を示し呼吸ができなくなった。とにかく進行が速く……髄膜炎を引き起こした原因菌を特定する時間がない。もはや、手の施しようがない」と三品は、田代にアイコンタクトをとったようだ。

それを受けて田代が、ぽつりと言った。「もうすぐ彼女の家族が到着する。それまでは何とかもたせる」

「この姿をご家族に」陽太郎はつい言葉にしてしまった。苦しみに反り返る姿は、家族が知る夏帆とはかけ離れている。そのような姿を家族に見せる必要があるのだろうか。

「最期の姿なんだ」三品は陽太郎の迷いを断ち切るような言い方をした。「家族が着いたらここへ誘導し別れをさせろ。で、息を引き取ったらすぐに、脳の生検をしろ」と告げた。

「遺体の脳から」死因の究明ということは病理解剖だ。それは病理医の領分になる。

「いまやりたいのか? やれば、この子はもたないぞ」三品は本気とも冗談ともつかない顔つきで言うと、夏帆に視線を落とした。

「いえ、そういう意味ではなく。僕は病理医の資格を持ってません」

「なら、志原先生にさせろ、というのか」三品が横目で睨む。

「外科部長でなくても、他に資格を持った外科医がおられます」

「外科チームの人間には触れさせたくない。それに断っておくが、病理解剖ではないんだ。それとも何か、医療過誤があったとでも言うのか」薄ら笑みを浮かべたのが分かった。

「とんでもないです」陽太郎は慌てて田代と君枝を見た。二人とも知らんぷりだ。

志原の脾臓温存に問題がなかったかを調べるよう指示されているのは、やはり陽太郎だけのようだ。

「なら、病理解剖だと思われないように、亡くなったらすぐにやるんだ。あくまで治療のための検査の一環として行った生検、ということにする」

「どういうことですか」

「この子は、厳密に言えば刺されて二四時間以内に亡くなった異状死として扱われる。そこから遺族に戻されるまで、遺体の所有者は警察だ。法医学教室の管轄ということになる。分かるな」

「司法解剖されるということですね」

「おそらく古柳のところに持ち込まれる。彼は法医学改革を推進してるからな。解剖はもちろん、死亡時画像診断にも力を注いでいる。今回も彼は司法解剖を申し出てくるはずだ」三品は出身大学の後輩の名を出した。大阪国際医科大学法医学教室の古柳瞭教授は法医学の権威で、ほとんどの医師は彼の著した『解剖学ノート』で学んでいるはずだ。

「古柳先生の教室だと何か問題があるんですか」

「これが単純な犯罪死なら、彼ほど信頼できる人間はいないだろうな」

「やっぱり先生は」志原のミス、という言葉は口に出せず、田代や君枝を一瞥した。

「ちがう。それとは別の話だ。脳がこんなになったんだぞ、何か別の原因がある。止血されたが、脾臓には大きなダメージを負っている。免疫力が落ちた体は、インフルエンザウイルスに感染しても重篤な髄膜炎を起こすことがある。ただし死因は創傷によるショック死だ。古柳は、それが分かればいいんだよ。彼の仕事はそこまでということだ」

「しかし解剖の過程で、古柳先生は頭蓋に開けられた生検の小さな穴を見つけられますよね」

「さっき言っただろう、脾臓を損傷した患者は髄膜炎になることがある、と。感染症専門医の私の病院から運び込まれた遺体だ。細菌を特定しようとして生検をしたと、古柳なら理解する。その瞬間、彼は口を噤む。つまり死因を探るために頭蓋は開かん。小さな穴に気づくことと、それを問題視することとは別物ってことだ。ただ、古柳が解剖を終えた遺体を、こっちに戻すことはできない。この子が息を引き取り、古柳に引き渡されるまでが、脳軟化の原因菌を調べる最後のチャンスということになる」

「古柳先生に、間違った死因を報告させることになりませんか」

「刺されなければ、この子は死ななかった。主たる死因は創傷で間違いない。とはいえ、感染源を特定しないと、他にも患者が出る可能性もある。そのために専門外の人間を介在させたくない。邪魔なだけだからな。この遺体のけりは、うちの病院でつける」

「感染力の高い病原菌だったらどうします。直ちに保健所に届け出をして感染を食い止めないと」

「慌てるな。そんな細菌がすでに潜伏していて、臨界点に達していたとすれば、当初からCRP値に異常が出ているだろうし、もっと早く発熱しているはずじゃないか。血液培養の結果が出れば特定できる。残念ながら、この患者には間に合わんが……」

「だからといって、僕が遺体の頭蓋に穴を開けるなんて」

「心配はいらない、生きている人間には危険な検査だが、失敗してももう患者を殺すことはない」軽口なのだろうが、三品の目はなぜか笑っていない。「分かったら、ロビーに行って、この子の家族を待つんだ。家族に会ったら、家族や親戚縁者、本人の渡航歴を訊け。さらに患者の生活圏を調べる許可を得ろ。いいな」

陽太郎は声が出せず、小さくうなずくだけだった。

ベッドサイドから離れて、陽太郎は滅菌衣をゴミ箱に捨てるとエアーシャワー室を通って廊下に出る。すでに東の空が明るかった。それもそのはずで時計を見ると六時を過ぎていた。近頃の日の出は五時前なのだ。

多くの指示を出された以上に、脳死状態の娘に面会する家族の気持ちを考えると気が重かった。これまで大切に育ててきた子供が、自分より先に死んでいく寂しさは経験がなくても充分想像できる。その娘の頭に、死亡宣告の後とはいえ穴を開ける。

どんな顔をして、向き合えばいいんだ。

三品は感染症の原因を究明するためだと言った。陽太郎とて今の夏帆の容態を見て一体何が彼女の体の中で起こっているのか不思議でならない。志原のオペにミスがあったとはどうしても思えない。それは自分にTAEの知識が足りないからなのだろうか。IVRの記録がなされていないことが意図的なら、自分に気づかない何かがあったと考えるほうが妥当なのかもしれない。急激な悪化の原因が、オペのミスだったとしても、また感染症によるものだったにしても、医師としての好奇心を強く刺激していることに変わりはない。ただそれとスパイや脳生検を行うことは別の話だ。

薄暗いロビーに着いたけれど、長椅子には腰を下ろす気にならなかった。

「ご苦労様です。雨、あがったようですね」節電でそこだけが蛍火のように明るい受付の、窓口に立つ顔なじみの警備員に声をかけた。

「まだ曇ってるようですけどね。先生も宿直、もうあがりですか。昨夜は大変でしたね」

「睡眠負債で倒産寸前の体です」柄にもなく、冗談を言った。

「有名な女性なんでしょう?」その後も、マスコミが院内に侵入しようとしていたと苦笑し、「いまは、いないようですけどね」警備員は防犯カメラのモニターを見た。

「美容の世界では有名らしいですね。僕は知らなかったんですけど」

「先生の彼女ならご存じじゃないですか」

「いませんよ、そんな人」そう手を振って否定した瞬間、成山刑事の顔が浮かんだ。

「先生のような勤務だと、なかなか出会いがないんでしょうね。で、患者さんの容態はいかがです?」

「よくありません。いまお家の方がこちらに向かっておられてて」

「先生がお迎えを」警備員は納得顔でうなずいた。「辛い役回りですね」

彼が同情的なまなざしを向けてきたのは、院内で駆けずり回る陽太郎をいつも目にしているからにちがいない。

「ご家族の心中を察するとたまりません。これまで何人もの死を見てきたんですが……」相手が医師でも看護師でもない人間だからか、弱音が吐けた。

「そんなに悪いんですか。私にも成人した娘がいましてね。今年働き出したんですけど、常に怪我や病気にならないか、事故とか事件に巻き込まれないかって心配してます。大げさじゃなく、突然いなくなる不安と日々格闘してますよ。患者さんのご両親も同じじゃないですかね」警備員の声が少し震えた。

その彼の顔が険しくなった。受付台の内側に設置してある防犯カメラのモニターに視線を落としている。「駐車場にワゴン車が」

「迎えに行ってきます」陽太郎は急いで玄関を出た。

駐車場までは一分とかからない。それでも湿った空気が白衣やズボンの裾にまとわりつく感じで重かった。駐車場を見渡すが、マスコミ関係者の姿はないようだ。

小走りで今着いたばかりのワゴン車のテールランプを目指す。

ワゴン車のドアが開き、中年の男性が出てきた。

「五十嵐夏帆さんのご家族の方ですね」陽太郎は男性に声をかけた。「医師の家入と申します。遠いところ、お疲れでしょう?」

「私は大丈夫です。先生、娘は」疲れて充血した目を向けてきた。

「詳しいことは中で」

「ちょっと待ってください」父親は助手席側に回った。男性が差し伸べた手を摑み、それにすがるようにして女性が車を降りてきた。夏帆に似た顔は、憔悴し弱々しく見える。

「お母さん、大丈夫ですか」

「病院の先生だ」父親が妻に告げる。

「先生、夏帆は、あの子は」母は父の腕を振りほどき、代わりに陽太郎の手を摑んだ。

「とにかく中へ」

廊下で、両親が到着したことを三品にケータイで伝え、滅菌衣などを着てもらうとECU内に入った。その間、父親はずっと母親を気遣い、手を取っていた。

ベッドサイドのカーテンが開き、中から出てきた君枝が夏帆の両親に会釈し、陽太郎を見て声をかけた。「家入先生、先生はここで待て、と三品先生が」

「ここで?」

「そういう指示です。ご家族の方は私が」

「じゃあ、お願いします」ここからではカーテンが閉められた夏帆のベッドは見えない。しかし声は聞こえる中途半端な場所だ。いっそのこと部屋から出たかった。

君枝が促すと、両親は彼女に付いて夏帆のベッドサイドへと歩いて行く。三人の姿がカーテンの向こうに消えた直後、「夏帆、いやー、いやや」母親の絶叫が聞こえてきた。

耳を塞ごうとした手を、もう一方の手が摑んで止めた。陽太郎は自分に、医師なのだと、心中で言い聞かせ唇を嚙んだ。無意識に時計に目をやり、「午前六時四一分」とつぶやいた。

続きは単行本でお楽しみください!

死因を見つけ、無念を晴らせ! 僕は「医者」なんだから――。

乱歩賞作家渾身! 医療×警察ミステリーの傑作!

何者かに腹部を刺された五十嵐夏帆が大阪の三品病院に緊急搬送された。懸命な治療の甲斐もあり、損傷した脾臓を温存したまま夏帆は一命をとりとめた――かに思えたが、術後あり得ない速さで容態が急変、命を落としてしまう。

死因は刺傷によるショック死、あるいは医療ミス、それとも――?

院長から死因の究明を命じられた内科医の家入陽太郎は、夏帆の事件を担当する大阪府警の刑事・成山有佳子の協力を得て調査を開始するが……。

鏑木 蓮(かぶらぎ・れん)

1961年京都府生まれ。広告代理店などを経て、92年にコピーライターとして独立する。2004年に短編ミステリー「黒い鶴」で第1回立教・池袋ふくろう文芸賞を、06年に『東京ダモイ』で第52回江戸川乱歩賞を受賞。『時限』『炎罪』と続く「片岡真子」シリーズや『思い出探偵』『ねじれた過去』『沈黙の詩』と続く「京都思い出探偵ファイル」シリーズ、『ながれたりげにながれたり』『山ねこ裁判』と続く「イーハトーブ探偵 賢治の推理手帳」シリーズ、『見えない轍』『見えない階』と続く「診療内科医・本宮慶太郎の事件カルテ」シリーズの他、『白砂』『残心』『疑薬』『水葬』など著書多数。