第7話 かもめブックス

文字数 1,884文字

書店を訪れる醍醐味といえば、「未知の本との出合い」。

しかしこのご時世、書店に足を運ぶことが少なくなってしまった、という方も多いはず。

そんなあなたのために「出張書店」を開店します!

魅力的な選書をしている全国の書店さんが、フィクション、ノンフィクション、漫画、雑誌…全ての「本」から、おすすめの3冊をご紹介。

読書が大好きなあなたにとっては新しい本との出合いの場に、そしてあまり本を読まないというあなたにとっては、読書にハマるきっかけの場となりますように。

ロラン・バルト/作 石川美子/訳

(みすず書房)

フランスの哲学者、ロラン・バルトは、人生のほとんどを母と二人で暮らしたことで知られています。「母親」以上の存在だった母の死の翌日から、バルトは日記のように、言葉の断片をカードに記すようになります。日に何枚も書き残していることがあれば、そうでない日もあったり、なぐり書きのようなカードがあれば、修正が加えられたカードもあったりするというそれらのカードは、バルトの死後発見され、後年になって一冊の本として出版されることになります。それが『喪の日記』です。

母を失った悲しみを乗り越え、母の不在を生きる苦悩の軌跡が刻まれたこの本は、愛する人を亡くすということが、ただその存在を失うということではなく、永遠に関係を失うということであり、その絶望的な悲しみがいかにはかり知れないことかを伝えます。と同時に、喪失感を言葉にし、創作活動につなげようともがく様はまさに生きることそのもので、バルトの静かな生が読む者の胸に迫ります。

シモーヌ・ド・ボーヴォワール/作 杉捷夫/訳

(紀伊國屋書店)

バルトの場合は母と息子ですが、親子関係が母と娘になると、死について語り口も趣が変わってくるような気がします。

女性解放運動の先駆け的作家であるボーヴォワールの『おだやかな死』は、癌を患う母の、タイトルとは裏腹な、おだやかならぬ闘病記です。ボーヴォワールは、死期が迫る母の人生を、一人の女性のものとして客観的に回想しつつ、その娘であるという事実が引き起こす愛憎の入り混じった複雑な心境を、赤裸々に綴っています。痛みを和らげてあげたいという娘としての思いが増す一方で、癌が広がり日に日に「生ける屍」へと化していく母の肉体を冷静に捉える場面もあり、まだ生きていて欲しい、いや早く死んで欲しいと逡巡する心の内は、誰もが少なからず経験するもではないでしょうか。

「八十と言えば、死人になる十分の資格がある年ではないか」と考えていたボーヴォワールが、最後まで生きることに執着した母の死を通して、人はみな死ぬものであるが、いかなる死も自然ではないという境地に至り、こうして一冊の本に記したことに、人の業をあるがまま受け入れようとする作家の強さを見る気がします。

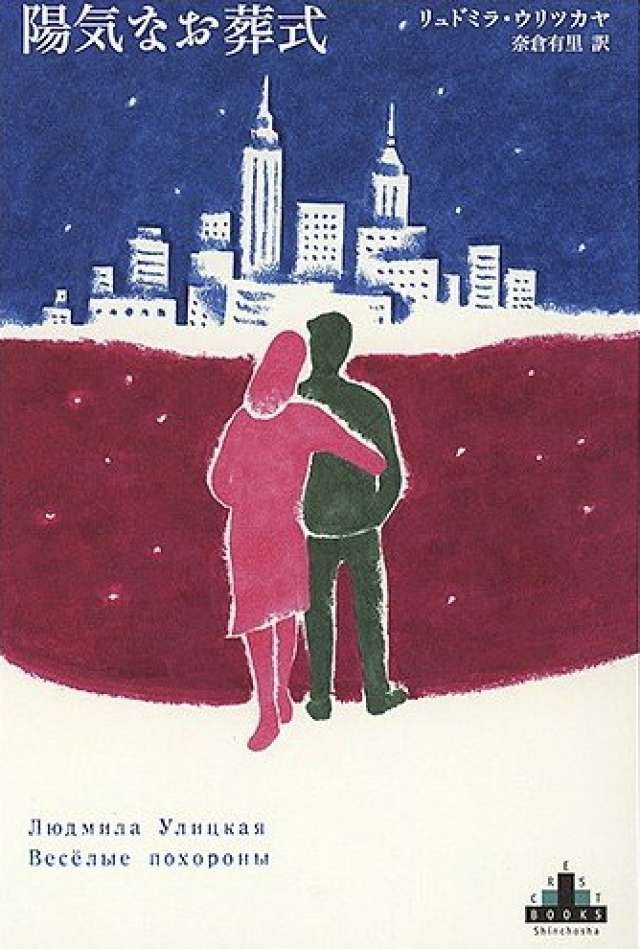

リュドミラ・ウリツカヤ/作 奈倉有里/訳

(新潮社)

死は誰にも訪れるものでありながら、人は自らの死を振り返ることはできません。それゆえに死について語ることは同時に、死について語る者の生に触れることになるように思います。では、自分自身の死を私たちはどのように残すことができるのでしょうか。ロシアの作家、リュドミラ・ウリツカヤの『陽気なお葬式』にはそのヒントがあるように思います。

主人公のアーリクはロシアからアメリカに渡った亡命画家。病に伏せたアーリクの元に、最期を見取ろうと、妻、元恋人とその娘、愛人などなど女たちが集まります。彼女たちはアーリクと共にあった日々の温かさ思い返します。そんな彼女たちを思ってアーリクが用意した最後の贈り物とは…。

愛する人の死は他のどんなことよりも悲しいことですが、愛する人に自分の死をいつまでも悲しんでいて欲しいと望む人などいるのでしょうか。死に対してあまりに潔癖な社会にいると、温もりのあるアーリクの最期に好感を持つ方も多いかもしれません。