ぎくりとするイメージの濁流

文字数 1,919文字

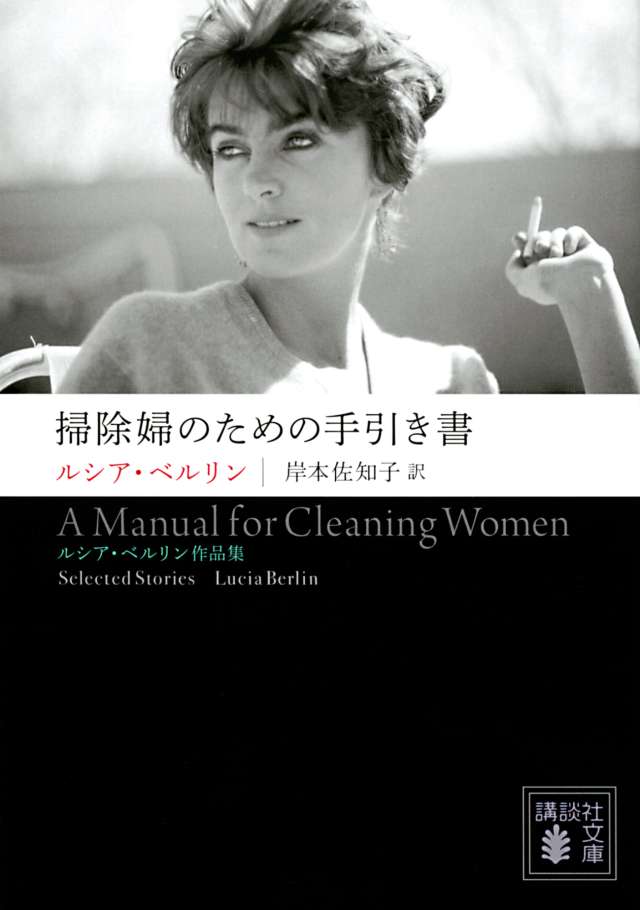

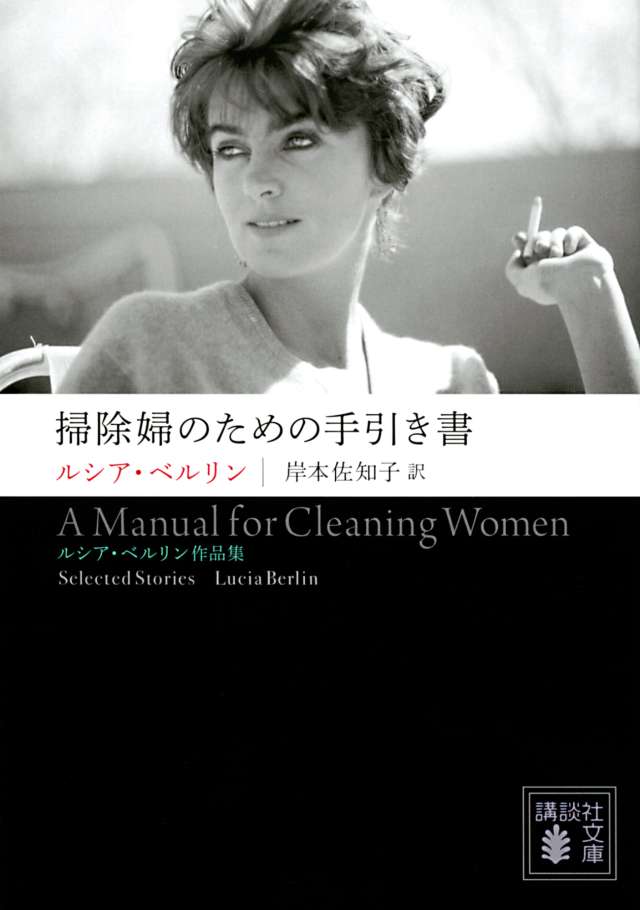

書評家・三宅香帆さんもルシアの小説に魅せられたその一人。『掃除婦のための手引き書』の魅力について語ります。

※この記事は2019年単行本刊行時のものです。

本書を綴った作家ルシア・ベルリンは、アラスカ生まれの女性である。肩書きは作家、でありながら、主婦でもあり、掃除婦でもあり(彼女の実体験が小説に反映されているのは言うまでもない)、看護師でもあり、教師でもあった。四人の息子を育てるシングルマザーでありながら、うつくしく鋭利な小説を生み出した物語作家でもあったのである。

だけど、そんな彼女の多様な経歴、いわゆる波乱に満ちた人生(なんてありきたりな言葉でまとめてしまうにはちょっと躊躇ってしまうほどの波乱だ)の起伏をもってしても、彼女の小説の展開の凄まじさには勝てないだろう。『掃除婦のための手引き書』におさめられた短編小説たちは、短いながらも、「えっ、そう来る?」と目をみはるような展開が多い。

たとえば亡くなった母のことを思い出す短編「ママ」。少しだけ中身を覗くと、冒頭から「ママはなんでもお見通しだった」と述べた後に、「あれは魔女よ」と登場人物が言う。ママは魔女。どういうことなんだ、と思うと、そのあとの回想ではこう続く。「母は変なことを考える人だった。人間の膝が逆向きに曲がったら、椅子でどんな形になるかしら。もしイエス・キリストが電気椅子にかけられていたら?」と。えっ、キリスト? と読者は目を見張る。

「あの人、みんながこんなにばかすか子供を産むのはカトリック教会のせいだって信じてた。愛があれば幸せになるっていうのはローマ法王が流したデマなんだって」

「愛は人を不幸にする」と母は言っていた。(「ママ」p203)

「ママ」は、姉妹の「ママ」がもういないこと、その喪失を抱えたうえで「ママ」に対して複雑な思いを抱き続ける娘の物語である。妹は死んだママのことを許せているのに、姉である自分はママのことを許せていない。死んでもなお、自分の中に、母は「魔女」として、そして一方では「キリスト」として存在するのである。

『掃除婦のための手引き書』を読んでいると、さらっと読み飛ばしてはもったいないイメージの連鎖、展開の起伏、そして思いがけなく「ぎくり」とさせられてしまう台詞が濁流のように押し寄せる。読者としては、まずついていくのに精一杯ではあるけれど、それにしたって小説には嬉しいばかりに鋭い言葉が続く。そして泣きそうになるのだ。こんなに鋭く、鮮やかで、驚くような台詞や展開を生み出す小説家というのは、なぜこんなにもみんなのこと、というか(会ったこともない)私のことを、理解してくれているのだろう?

ルシア・ベルリンの小説がイメージの濁流にあふれているのは、おそらく作家自身の頭のなかに、さまざまなイメージと人間の行動についての記憶がたくさんあったからだろうと思う。彼女が働いたり、育てたり、あるいはアルコール依存症をはじめとする彼女自身の苦しみのなかで経験したことのなかで得た、人生の映像。彼女の小説はけっして展開や人物が突飛なわけじゃなくて、人間や生活への理解にもとづいた鋭さだから、余計にひとびとの心に刺さる。

ただの生活にあらわれる場面が、何よりも、ぎくり、とさせられる。そんな鮮やかな小説を読むために、私は何度でも『掃除婦のための手引き書』をひらく。

1994年生まれ、高知県出身。著書に『妄想とツッコミで読む万葉集』『副作用あります!?人生おたすけ処方本』『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『人生を狂わす名著50』がある。