「呪いの功名」第1回

文字数 2,852文字

『だいたい本当の奇妙な話』『ちょっと奇妙な怖い話』など、ちょっと不思議で奇妙な日常の謎や、読んだ後にじわじわと怖くなる話で人気の嶺里俊介さんが、treeで書下ろしショートショート連載中!

題して「不気味に怖い奇妙な話」。

えっ、これって本当の話なの? それとも──? それは読んでのお楽しみ!

第3弾の「呪いの功名」は毎週火曜、金曜の週2回掲載!(全2回)

あの不思議な体験の謎が、今とける──⁉

第一話 真相はその先にある

老夫婦は私を快く迎えてくれた。

「久し振りだね」

「どうぞどうぞ、中へ」

応接間へ通されて、私は手土産の羊羹を渡した。卓に置かれた熱い茶を口に含みつつ窓辺に目を遣るとカーテンが開いている。10月も終わりだというのに長袖シャツ1枚で過ごせる気温が続いている。

かけっこをしているのだろうか、外から小さな子どもたちの元気な声が聞こえてくる。

私が江東区に住む小泉吾郎とやよいの老夫婦を訪ねたのは、リハビリ旅行を終えてからしばらくしてのことだった。

2人とも妖怪などのオカルト話に造詣が深いため、とある件(※注1)で知り合って以来お付き合いが続いている。2人は霊能の相談までしているらしいと噂話を耳にしたこともある。

「実は、先頃患ってしまいまして……」

「おや」「まあ」

眉根を寄せる2人に、私は春からの出来事を話した。食中りから腰にできた腫瘍の摘出を経て死にかけたこと。緊急手術からの回復。布団から這い出て階段を四つん這いで上り下りするのが精一杯の運動から、杖を突いて近所を出歩くまで数日かかったこと。

「そりゃあ大変だったなあ」吾郎がうんうんと頷く。

私はタブレットを取り出して、退院してすぐに撮った自身の写真を表示させた。

「こんな状態でした。ひどいものですよ。最初に病院へ担ぎ込まれましたが、翌日には死ぬと目されていましたからね」

2人はタブレットの画面を覗き込むなり顔をしかめた。

「これは……」吾郎は言葉を詰まらせた。

「待って、消えかかっていますよ」

「む。そうだな」

2人がぼそぼそと何事か囁きあう。

「〝消えかかっています〟って、なんですか」

「あ、いや……」

吾郎が頭を掻きながら顔を上げる。その横からやよいが言った。

「いえね、本当にこの世から消えかかっていたように見えたんですよ。ねえ、あなた」

「ああ、うん。そういうことだ」

再びタブレットに視線を落とす吾郎を尻目に、やよいが私を凝視する。

「もう、一人で杖も使わず歩けるのですか」

「この通りです。こちらへ伺う際にも杖要らずになりました」

「そりゃあ良かった」

「本当に。健康がなによりですよ」

3人で笑い合う。

2人の心配はあながち間違っているわけではない。実際、私は死ぬ間際まで行ったのだから。

むしろ回復を機に、ときおり感覚が尖ることが気にかかる。旅行で見かけた巨鳥などは、とても医師に相談できるものではない。どれだけ真剣に訴えようと、心療内科を紹介されるのが関の山だ。

この2人に相談すれば、なにか解決の糸口が見つかるのでは、と考えたのである。

さて、ここからが本番だ。

「実は先日、リハビリを兼ねて鳥取と島根へ2週間ばかり旅行してきたのですが、死にかけて感覚がおかしくなったのか、立て続けに妙な体験をしましてね。物の怪のようなものに逢いましたよ。さすが小泉八雲や水木しげるを輩出した土地だと思いましたね。聞いてくださいますか」

「もちろんだ」「どんなことがありました」

老夫婦は目を輝かせた。

2人は妖怪話が大好きなのだ。趣味で集めた妖怪話を子どもたちに聞かせて楽しませているくらいである。ゆえに詳しい。旅先で視た奇妙な鳥のようなものについて、もしや知っているのではと思って訪問した次第である。

私は一連の出来事を話した。

2人は興味深げに私の話を聞き入った。

最後に、私はスケッチした絵をタブレットに表示させて2人に見せた。スマホでは画面が小さすぎると考えて、事前にタブレットに取り込んでおいたものだ。

「こんなのがいたんですよ」

「ほお。これですか」小泉吾郎は目を丸くした。

やよいは首を傾げた。

「水木しげるさんが描いた姑獲鳥に見えますねえ。幼児を殺していく中国の『こかくちょう』ではなくて、幼児をさらっていく方の、日本の妖怪ですかね」

姑獲鳥。難産で命を落とした女性の哀しい念が宿る妖怪とされている。

「いろんなタイプがいるからな。赤ん坊を抱いた姿で現れて、人に赤ん坊を押しつけていくって話もあるぞ。抱いた人は赤ん坊に咬まれるそうだ」

「でも抱いた人には幸福がもたらされるとも言いますよ。ところにより様々です」

吾郎は頷くと、私に向き直った。

「最初見かけたとき、ある方角を向いたまま動かなかったそうだが、その先にはなにがある」

「ちょうど私が下りたバス停の方ですよ。いま地図を出しますね」

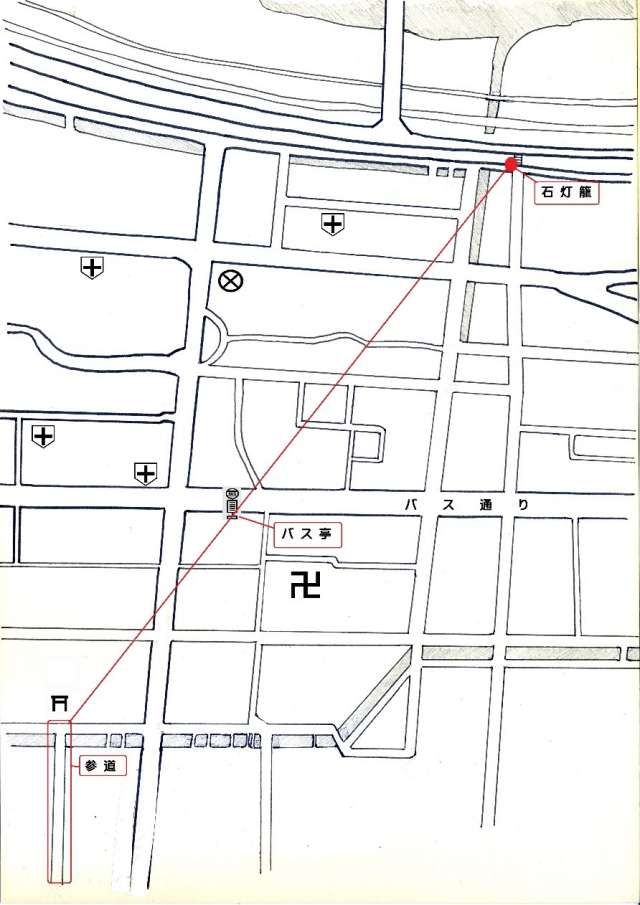

私はタブレットに地図を表示させた。石灯籠があった土手の袂を基点にして、姑獲鳥が向いていた方角へ赤い棒線を引っ張っていく。

案の定、バス停の位置にぴたりと棒線が重なった。

私は画面を2人へ向けた。

「やはりバス停ですね。駅からきたバスの停留所です。余所から来た人たちが降りる場所です。観光客を値踏みしていたのですかね」

「……かもしれませんね」やよいは表情を陰らせた。

「この線をもっと伸ばしたら、先にはなにがあるのかね」と吾郎。

私は赤い棒線をさらに伸ばしてみた。

「あっ」

そこには『振り向いてはいけない参道』があった。水子供養の場所である。

振り向いた者に水子がとり憑く参道。

巨大な鳥が見ていたのはバス亭だけではない。真相はその先の参道を訪れる獲物を狙うことにあったのだ。

「姑獲鳥の一種だな。亡くなった赤ちゃんを抱かせる人間を、訪れた観光客の中から見繕っていたんだろなあ。つまり、水子を憑かせる人間を探していたというわけだ」

「はあ……」

背筋に冷たいものが流れた。

危ないところだった。どうやら私は難を逃れたらしい。

また狙われていたからこそ、姑獲鳥の存在を強く感じ取っていたようだ。撃たれた者が狙撃した者の位置を感じ取るように、姑獲鳥がいる場所に惹かれたのだ。だから私は参道からの帰りにバス停から先の方まで足を向けたのだろう。

私が姑獲鳥に声をかけたとき、姑獲鳥はぷいと顔を背けた。

「失敗(しく)った」

姑獲鳥は舌打ちしたことだろう。だから私に興味を示さなかったのだ。

「ご無事でなによりでした」

微笑むやよいに大きく首肯しつつ、私は安堵の溜め息を吐いた。

※注1『ちょっと奇妙な怖い話』(講談社文庫)収録『五衆』参照

嶺里俊介(みねさと・しゅんすけ)

1964年、東京都生まれ。学習院大学法学部法学科卒業。NTT(現NTT東日本)入社。退社後、執筆活動に入る。2015年、『星宿る虫』で第19回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、翌16年にデビュー。その他の著書に『走馬灯症候群』『地棲魚』『地霊都市 東京第24特別区』『霊能者たち』『昭和怪談』などがある。