- TOP >

- 古井由吉ロングインタビュー 生と死の境、「この道」を歩く①

古井由吉ロングインタビュー 生と死の境、「この道」を歩く①

古井由吉ロングインタビュー

生と死の境、「この道」を歩く

聞き手:蜂飼 耳

撮影:水野昭子

※本インタビューは2019年4月刊「群像」に掲載されたものを再録したものです。

■言葉は一個人を超える

蜂飼 「群像」の2017年8月号から18年10月号に隔月連載された古井さんの小説が、『この道』という小説集として刊行されました。これまでの作品同様、強く印象に残る言葉や表現、文章がたくさんありました。

冒頭に置かれた「たなごころ」には、「記憶が失われれば、自己同一性とやらも消える。ところがまたむずかしいことに、死後の存在、霊魂の不滅というような伝来の観念を、どこかでおのずと踏まえないとしたら、人の言葉はそもそも、成り立つものだろうか」という一節があります。『この道』全体を通し、言葉をめぐって、それがぎりぎり成り立つのはどのような地点であるのかを見つめつつ、綴られています。

最後の「行方知れず」には、「今の世にあっても、霊魂という伝来の観念をおのずと踏まえないことには、言葉も成らぬことがあるようだ」とあります。言葉が成る、成らないという地点をとらえている。それは老耄とか、私が私でなくなる境といったところへ踏み込んで、小説の言葉はどのように生まれてくるのかをとらえようとする、古井さんのこれまでの執筆の歩みと重なってくるものだと思います。

また、「たなごころ」に、「忘却ながらの既視感、既視感ながらの忘却」という言葉が、「その日のうちに」には、「惑乱ながらの明視」「明視ながらの盲目」という言葉があり、一見対立するようでありながら両者が含み合うような境を、力強くという言葉は語弊があるかもしれませんが、はっきりとらえている小説です。ご自身の身体感覚を通し、言葉が含み持つ死生の境を、言葉で、他者に見える形で成立させた、これまでの日本語の小説にはない、類い稀な作品だと感じながら読ませていただきました。

古井 著者自身よりも、よく理解し、要約してくださいまして……(笑)。

言葉というのは、若かろうと年をとっていようと、日ごろ何心なく使っているわけです。でも、よく考えてみると、自分が有限で、自分の死後にはかかわれない存在だとすれば、成り立たないはずの言葉がたくさんあるんですよ。来年のことを言うと鬼が笑うと言うけれども、何年後か、あるいは何十年も後のことを、まるで自分がそのときまでかかわり合っているかのように話しますよね。「明日」と言うだけだって、一身を超えた存続の念が含まれている。小説となれば、なおさらのことです。

言葉とは、どうも一個の人間、一身を超えるみたいなんですね。そうじゃないと、言葉は働かなくなるんじゃないかな。

蜂飼 もうひとつ、今回の小説に特徴的だと感じたのは、歩行、歩み方をさまざまにとらえられていることなんです。

「たなごころ」では山の中を歩いていて見知らぬ人と行き会う。「その日のうちに」では、杖をついているお年寄りに出会ってその歩みを助ける。「野の末」には、「歩行とは前へのめるのをひと足ずつ先送りすることにほかならないと言われる」、「たまに街に出れば人の歩みが目につく」という文章があります。

「行方知れず」には、男性二人が飲み屋で飲んで飽きたらず、そのまま山のほうへどこまでも歩いていくというエピソードがある。歩の踏み込み、歩幅の違い、体の上下の振れ、左右への揺らぎ、歩行中の傘の動きまで、ほとんどの作品に、歩くこと、歩を進めることにまつわる表現が出てきます。歩く、行きなずむ、よろぼう、そういう歩行のありかたを重層的にとらえられています。

古井 時間の流れ、過去から現在を通して未来へ流れていく時間、これは多分に歩行に依存しているんですね。歩行が自然なとき、歩行を歩行とも感じない達者なときは、時間の流れが滑らかなんです。ところが、だんだん歩行が不如意になってくると、過去が現在に淀んできて、現在が未来を先取りしてしまったりすることがある。

歩行をまったく自然に感じている人と、やや不如意を感じる人では、時間の流れはもちろん、周りの風景の見え方も違うんじゃないですか。僕はもう歩行不如意になってきましたから、それに従って昔とは時間と空間の感じ方が大分違ってきたと思っています。

蜂飼 そういう時間のさまざまな感触、あるいは記憶と時間のかかわりが、日々の歩み方と響き合うようにして作品の中にあらわれています。

古井 足の達者な人であっても、ふと立ちどまった瞬間、自分がどこから来てどこへ行くつもりなのか、今はいつなのか、おぼろになることがあるでしょう。年をとって歩行不如意になると、それがのべつなんです。

僕も大分年をとりまして、病後、というより病中の身ですから、過去の時間や空間がだんだん現在に追いついてくるわけです。

蜂飼 さまざまに限定されてくる、ということでしょうか。

古井 そうです。体力、気力が衰え、行動範囲も狭くなる。現在の中には過去があり、そう長いはずもない未来がある。そして未来の中には死があるわけです。死といっても、「死ぬ」ということなら、まだ「生きるうち」に入っている。でも死んだ後のことは、死んだ自分を感じる主体もないわけですから、何とも言えない。死んでいるということ、be deadですね、これは人間には考えようとしても考えられないことですよ。

蜂飼 古井さんの小説は、今おっしゃったような生と死のすれすれにかみ合っている境のようなところを、言葉でたぐり寄せてきているように思います。

古井 ただ、たぐり寄せようとしても、たぐり寄せ切れるものではないですね。その営みはしょせん徒労なんですよ。すべては徒労かもしれない。でも徒労だからといって放棄したら、人の行為はなくなってしまう。

蜂飼 となるとそれは、徒労ではない、とも言い換えられませんか。

古井 それでも、わずかな何かを残すぐらいのものだと思います。

***********************

⇒古井由吉ロングインタビュー 生と死の境、「この道」を歩く②へ続く

古井由吉(ふるい・よしきち)

小説家。1937年東京生まれ。東京大学大学院修士課程修了。大学教員となりブロッホ、ムージル等を翻訳。文学同人誌「白描」に小説を発表。1970年、大学を退職。71年、「杳子」で芥川賞受賞。黒井千次、高井有一、坂上弘らと〈内向の世代〉と称される。77年、高井らと同人誌「文体」を創刊(80年、12号で終刊)。83年、『槿』で谷崎潤一郎賞、87年、「中山坂」で川端康成文学賞、90年、『仮往生伝試文』で読売文学賞、97年、『白髪の唄』で毎日芸術賞を受賞。その他の作品に『山躁賦』『詩への小路』『野川』『辻』『白暗淵』『蜩の声』『雨の裾』『この道』等がある。

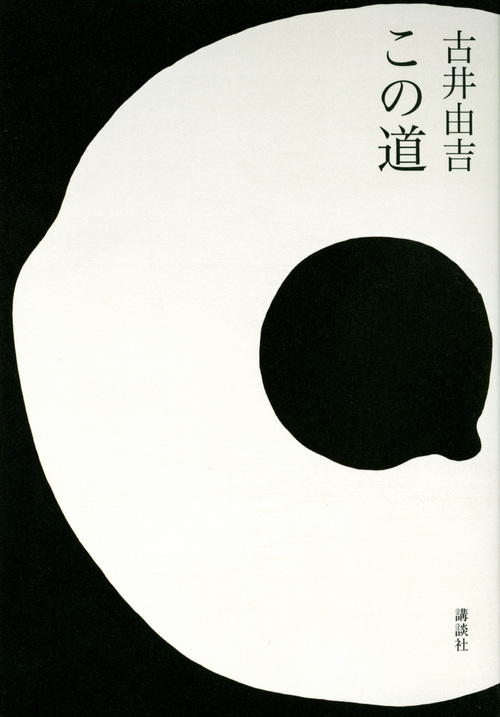

『この道』講談社刊

聞き手:蜂飼耳(はちかい・みみ)

詩人、作家。74年生。『いまにもうるおっていく陣地』『紅水晶』『空席日誌』『顔をあらう水』

![[tree]読みたい!がきっと見つかる](https://img.tree-novel.com/assets/img/logo_202301.svg)