- TOP >

- 古井由吉ロングインタビュー 生と死の境、「この道」を歩く③

古井由吉ロングインタビュー 生と死の境、「この道」を歩く③

古井由吉ロングインタビュー

生と死の境、「この道」を歩く③

聞き手:蜂飼 耳

撮影:水野昭子

※本インタビューは2019年4月刊「群像」に掲載されたものを再録したものです。

■散文と詩歌

蜂飼 「梅雨のおとずれ」に印象深いエピソードがあります。「あれは敗戦の翌年の秋になるか。すぐ近所に海軍帰りの青年がいた」。この青年は焼け出され者の仮住まいに親たちと一緒に暮らしていたんですが、口数が少なくて、復員軍人らしく見えない物腰の人。正午前の日溜まりに太い腰でしゃがみ込んで大工仕事をしている。あり合わせの板などで箱や台や腰掛けなどをつくっている。そういう場面です。

「仕事ぶりがまたいかにもしんねりとして、のろいほどだったが、要所要所、材を合わせて釘を打ちこむ時などに、きっぱりとした手際を見せる。それにひかれて子供はそばにちんまりとしゃがんで、黙っていつまでも眺めていた」。物腰が重たくて、背を丸めぎみの復員軍人の青年なんだけど、その大工仕事の作業は、「きっぱりとした手際を見せる」。この「きっぱりと」という言葉が、非常に効いているなあと感じ入りました。何もかもが焼き払われ、戦争から戻ってきた若者が、これからどうしたらいいのかという自問自答の時間の中で過ごすようすが、凝縮されて表現されていると感じました。

古井 その人は潜水艦乗りだったと書いていますね。潜水艦は敵に発見されそうになると、海底の奥深いところに沈んで、息を殺してじっとしている。声を立ててもいけない。だから、忍耐強い人を乗組員に選ぶようです。性格的にもどっしりとした人。ただし、潜水艦に何か危害が生じたときは、すぐに直さなきゃいけない。それこそきっぱりと。

蜂飼 決断してすぐに動ける人。

古井 鈍重なようで辛抱強くて、危機のときは短時間にしっかりと修繕できる、そういう人が潜水艦乗りに選ばれる。その青年もよほど怖い目に遭ったんでしょう。戦争が終わって、海底でもないし、秋の日が差す中でのんびり作業をしていながら、どこか海の底に潜って息を殺していた現在がある。

蜂飼 「現在」とおっしゃいましたけれども、それは過去ではないんですね。

古井 現在なんです。誤りがあってはいけないという現在を生きている。

蜂飼 このようにも書かれています。「話しながら釘を手際よく打ちこむ。何を考えていたの、と子供はようやくたずねた。何も考えていなかったな、考えると叫びそうになるので、と青年は答えた。それきり二人とも黙りこんだ」。

古井 叫んだらおしまいですから。敵に居場所がばれてしまう。追い込まれた潜水艦の中では、時間は流れない。敵がいつ諦めてくれるかひたすら待つわけです。

蜂飼 描かれているのは淡々とした情景なんですが、青年が抱えているのは、外から見た静かな情景とは裏腹に、けっして過ぎ去らない切迫感に満ちているんですね。

古井 なかなか過ぎ去らない現在、というものがあって、とくに危機に陥ったときにそれはあらわれるんですよ。

蜂飼 「たなごころ」には、「記憶は忘却より来て、忘却へ環る」という言葉があります。それから、「記憶の湖は個別をたやすく融かしこむ」ともあります。

古井 記憶とは、取りとめもないものなんですよ。忘れもするし、とつぜん甦ってきたりもする。それから、いつしか記憶していたことが本当のことかどうかわからなくなる。知らないはずのことを思い出したりもする。

蜂飼 古井さんの作品には、主人公が体験したこととは異なる記憶がエピソードとして挟み込まれています。実際に起きたことかと思って読んでいくと、じつは夢の中の出来事だったり、過去の出来事だけれども、それを現在に引き寄せ、現在形で語っている。過去と現在、夢と現実の揺らぎを見ることが、古井さんの小説を読む醍醐味のひとつです。

古井 記憶は取りとめのないものだけど、じつはそれが何事かなんですよ。根源的な忘却にもつながっている。記憶はそういう根源的な忘却からつねに発してくるものじゃないでしょうか。生まれる前からの記憶みたいなものがあるんじゃないかと思ってね。

蜂飼 それと関係するかどうかわかりませんが、「たなごころ」に、書写山の性空上人の逸話が取り込まれていますね。『今昔物語集』にある説話です。幾度も難産に苦しんだ母親が流産を望んで毒を服したところ、このときに限って安産で、後の性空上人になる赤ん坊は左手に針を握ったまま生まれる。そして出家してからもずっとその針を持ちつづけ、聖人としてこの世を去っていく。

古井 誰でも自分の知らない針を宿しているものでね。根源的な記憶を握りしめるみたいに生涯持って歩いた。

蜂飼 それをお坊さんにあっけなく渡して、この世を去っていく。

古井 僕はその最後のところが好きなんですよ。形見みたいに、あっさり人に渡してしまう。

蜂飼 でも、もらったほうは困りませんか。

古井 もらった人は受け継がなきゃならないね。

蜂飼 すると、それまで気づかなかった針を感じ取ることになるかもしれませんよね。

古井 人は自分の内にどんなひどい悪意があるのか、なかなか気がつかないものですよ。恨みとか、憎しみとかね。それがどこでどう表に出てくるかわからない。節度というのは、自分の内には何が潜んでいるかわからないと自覚するところから出てくるものじゃないかしら。

蜂飼 それを節度と呼ぶということですね。

古井 極端に走って、限界域みたいなところまで行ってしまったとき、外側から包囲されるのも恐ろしいけれど、自分の内からも何が出てくるかわからないですよ。いきなり、とんでもないものが出てきたらどうします?

蜂飼 やっぱり恐ろしいですね。

古井 遠い記憶のように自分の奥に抱え込んでいるからこそ、出てきたときにも取り乱さずに済むんじゃないでしょうか。全く記憶の外にあって、何の予感もないと、ひどいことになるでしょう。

蜂飼 性空上人の針というのは、そういうものを抱えていることに気づきなさい、ということかもしれません。

古井 今、資本主義が過激になっているでしょう。資本主義というのは、どうしても前のめりになるんですよ。後ろを切り捨てていくわけです。

蜂飼 効率を追いかけて、もっと成長しようとする。

古井 資本主義の過激化がこれ以上進むと、恐ろしいものが待っている気がしますね。

蜂飼 既に世界中で混乱しています。

古井 時には立ちどまらないといけない。立ちどまると過去が甦ってくる。後ろから引く力、前のめりを止める力が出てくる。そうやって少しずつ対処していかないと、とてつもない破滅が待っているんじゃないか。

蜂飼 後ろから引っ張るものとは、見えないものでもあるわけですよね。

古井 その見えないものを見るのが記憶です。記憶というのは自分が実際に体験したかどうかというのと、ちょっと違うところがあるんです。個人的な記憶がなくても、自分の奥に集合的な記憶というのはあるはずなんです。親や祖父母、先祖から伝わったものですよ。そうした記憶は忘却にも似ているんだけど。

意識される記憶は、対象化されていますね。ところが、年をとるにつれて、対象化されない記憶に責められることになる。

蜂飼 それこそ恐ろしいですね。老耄の境の中で、意識したこともない、記憶と呼んでいいかわからないようなものが突然吹き上げてきて、翻弄され、脅かされるわけですね。

古井 そういう記憶であっても、視覚の記憶であれば、仮に幽霊の出現でもまだ対処はたやすいんです。そこに声や音が入るともう一つ恐ろしい。あるいは、声だけ、聴覚だけになったら、もっと恐ろしい。

蜂飼 突然、自分の中のどこかわからない場所から音の記憶として出現するわけですね。

古井 そうです。対象化された記憶ではない、意味がわからない音の記憶。英語にabsurd(アブソード)という単語があるでしょう。ばかげたという意味ですね。これはラテン語ではabsurdus(アプスルドス)といって、不協和音の、という意味です。absurdusは調和を破るものですから、いやがられるものなんだけど、啓示や天恵、恍惚感といったもの、これらは不協和音を前奏としてあらわれるんですよ。

蜂飼 恍惚そのものではなく、前奏が不協和音なんですね。

古井 そう。何か日常を超えた現実があらわれるとき、その前に不協和音が呼び出しのように鳴るものなんです。ところが理性、知性が重んじられる今の世界においては、人は不協和音に耐えられない。

蜂飼 生きているということは、どこかに不協和音を含んでいると思いますけれど。

古井 こうした不協和音を書くことができるのは、詩人だけなんですよ。古典的なドラマは詩劇ですね。

蜂飼 小説にも「オイディプス」が取り上げられています。

古井 散文には論理もあるし、文脈もある。散文で不協和音をあらわすのは難しいんですよ。意味が通らなくなるおそれがあるから。近代以降、散文は一つの良心であって、散文精神が重んじられました。だけど、散文では書きあらわせないもの、それが不協和音ではないか。僕はそう思っています。

蜂飼 そこのところ、もう少し教えてください。古井さんは『詩への小路』をはじめ、詩歌についても長年深く考察し、執筆もされています。散文ではあらわせないものでも、詩ではとらえられるということですか。

古井 いま僕はすでに散文的に話しているわけです。

蜂飼 それは説明、論理が必要だからですね。

古井 ええ。散文はものの理に対して忠実たらんとするじゃありませんか。

蜂飼 散文の良心のようなものですか。それとも散文という叙述形式自体に備わっている何かですか。

古井 叙述とは順序のことでしょう。時の流れと空間が定かでないと叙述はできない。それを崩していくような小説は邪道かもしれない。

もしかしたら、こういうことが言えるかしら。詩とか詩劇は、本来、人前で吟ずるものですね。詠う自分と聴く人々がいて成り立つ。だから道理に縛られないで、その場にできあがった空気で通る。でも散文、小説は印刷物になって個別に読まれる。しかも何度か校正もある。印刷されて活字になって外へ出るというのは、ディレクトではないですね。いやでも途中で道理を通さなきゃいけなくなるわけです。

小説も、19世紀の初期までは朗読に耐えられるものだったと思いますよ。ところがだんだん知的になりすぎて、さらに省察過多になってくると、朗読に耐えられなくなるんです。そんなことを言いながら嫌がる人を引っ張り出して、ここ(文壇バー「風花」)で10年以上朗読会をやったわけですが(笑)。

***********************

⇒古井由吉ロングインタビュー 生と死の境、「この道」を歩く④へ続く

古井由吉(ふるい・よしきち)

小説家。1937年東京生まれ。東京大学大学院修士課程修了。大学教員となりブロッホ、ムージル等を翻訳。文学同人誌「白描」に小説を発表。1970年、大学を退職。71年、「杳子」で芥川賞受賞。黒井千次、高井有一、坂上弘らと〈内向の世代〉と称される。77年、高井らと同人誌「文体」を創刊(80年、12号で終刊)。83年、『槿』で谷崎潤一郎賞、87年、「中山坂」で川端康成文学賞、90年、『仮往生伝試文』で読売文学賞、97年、『白髪の唄』で毎日芸術賞を受賞。その他の作品に『山躁賦』『詩への小路』『野川』『辻』『白暗淵』『蜩の声』『雨の裾』『この道』等がある。

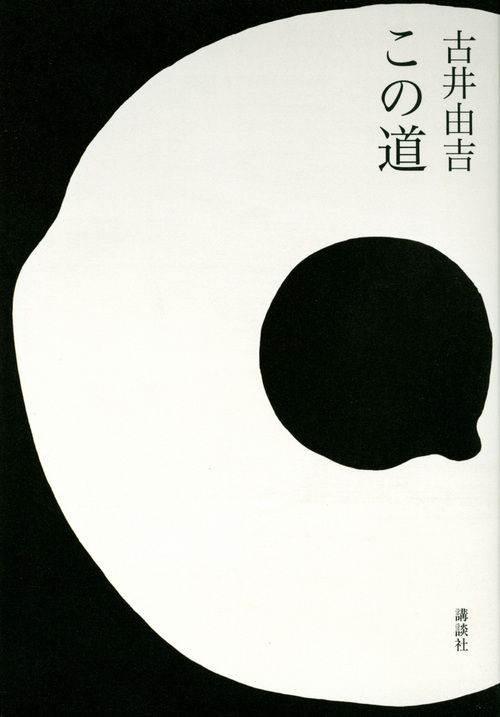

『この道』講談社刊

聞き手:蜂飼耳(はちかい・みみ)

詩人、作家。74年生。『いまにもうるおっていく陣地』『紅水晶』『空席日誌』『顔をあらう水』

![[tree]読みたい!がきっと見つかる](https://img.tree-novel.com/assets/img/logo_202301.svg)