ガムシャラに売りたい思いがアートになる瞬間

文字数 3,590文字

みなさんは書店に行った時、まず何を目にするだろうか。雑誌の表紙、新刊の平台、既刊の棚……まず視線を向けるのは「商品」だと思う。それらはジャンルの書かれた案内パネルや、作家名の表示された仕切り板が自然に導いてくれる。「ここ」に何があるのか、を教えてくれるもの。どこの店にだって当然ある。

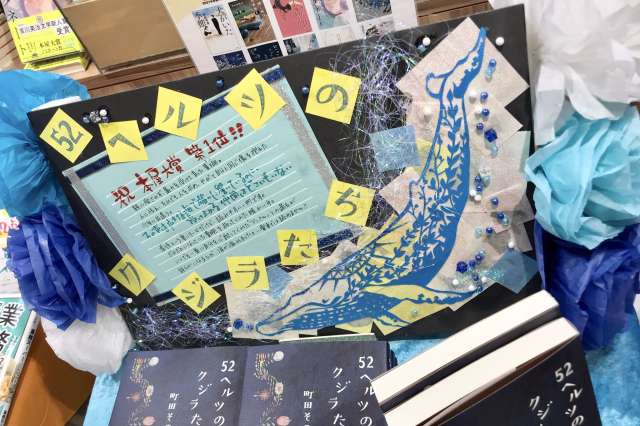

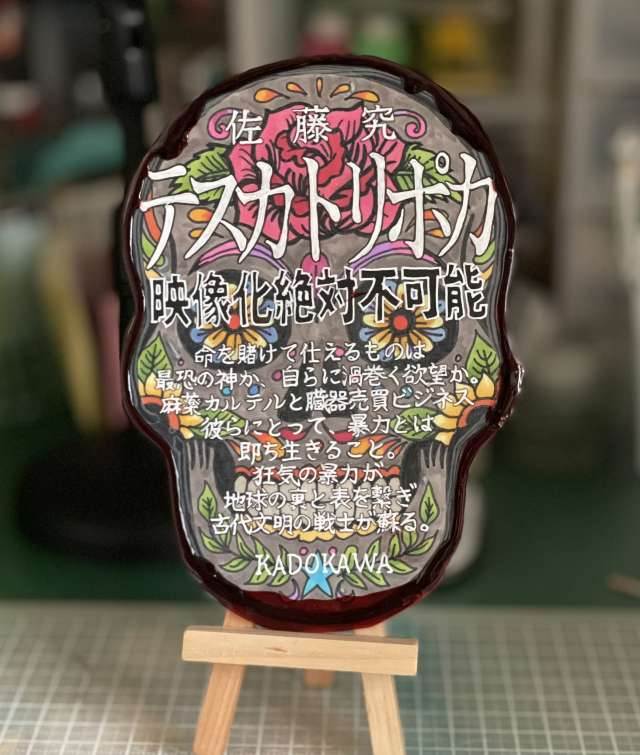

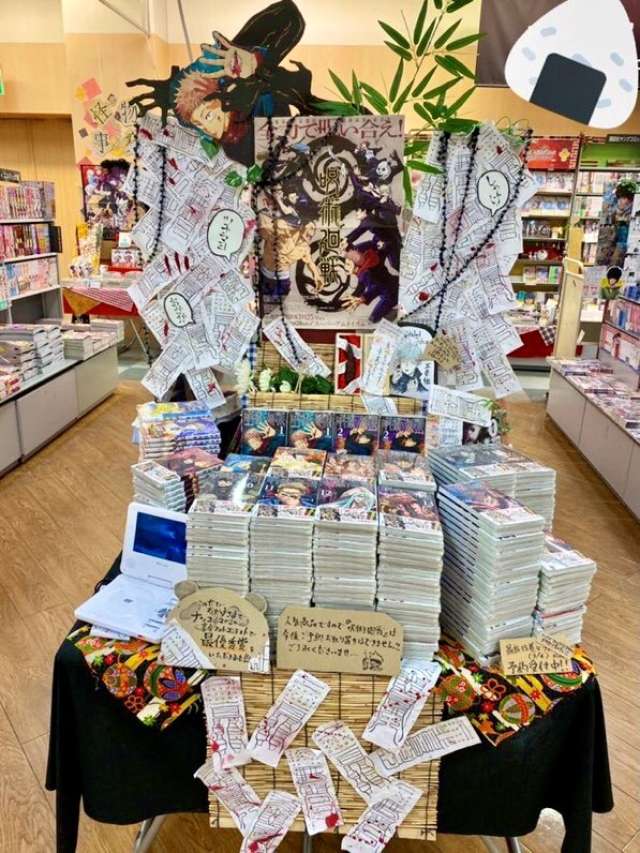

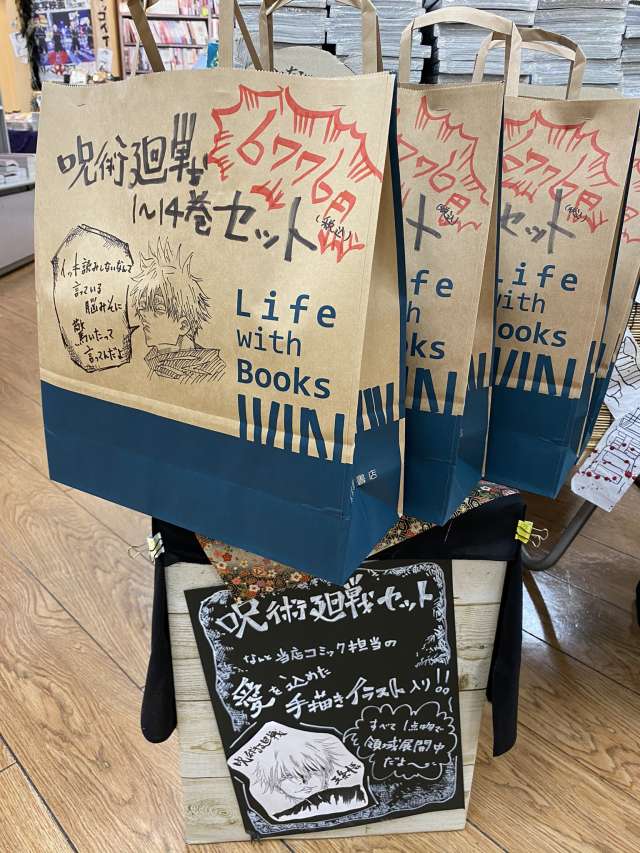

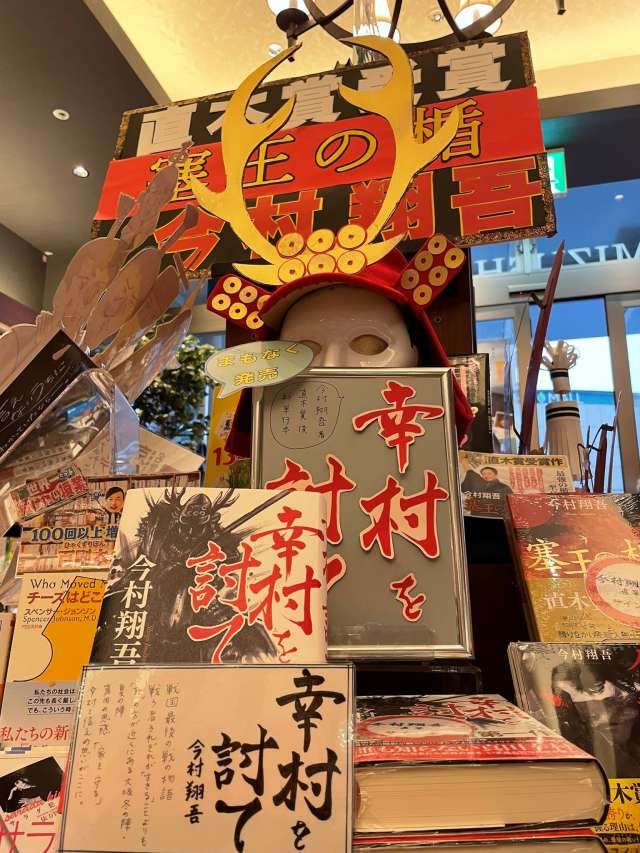

次に売場の装飾の役目を負うのが「販促POP」だ。この本がどんなものであるのか、解説やアピールを担う「物言わぬ接客」。これらは出版社から送られてくるものが大多数だが、書店によってはその店のスタッフが自ら作成したものも少なくない。

「本が売れない」という時代に片足をつっこんだ8年前、わたしは大阪府高槻市の小さな本屋にいた。そこは大阪有数の大型書店がひしめく土地であり、普通に売ってもその物量や品揃えには敵わない。ここになければよそに行こう、と選択ができるのだ。どうしたら自店で求めてもらえるのか、下がってゆく売上を睨みながら、頭を悩ませた日々だった。

どうすれば「わざわざ行きたい本屋」になれるのか。わたしならどんな本屋に行きたいか。悶々と考えた結果が「POP」だった。売っている人の顔が見える、例えばそれは農産物もそうだけれど、販売している人の向こう側が見えたなら、愛着を持ってもらえるのではないかと、他にない売り場を模索していった。

限界はすぐに来た。そもそも、考えられるPOPなんかは出版社が用意しているのだ。日々の通常業務を圧してまで、手書きや手作りに拘る必要はあるのだろうか。それがいくらの数字になるかも分からない。やらないよりやったほうがいい、ただそれだけの気持ちで突き進んできたけれど、わたしは自信がなくなっていた。

ネタにもアイデアにも行き詰まったころ、SNSに救いを求めた。同じ書店員達はどうしているのだろう。ちょっとした好奇心からであったが、これが結果的にその後のわたしの「POP」への欲求をさらに高めるものになった。

わたしに影響を与えた何人かの才能溢れるPOP職人達を、この場で紹介したいと思う。

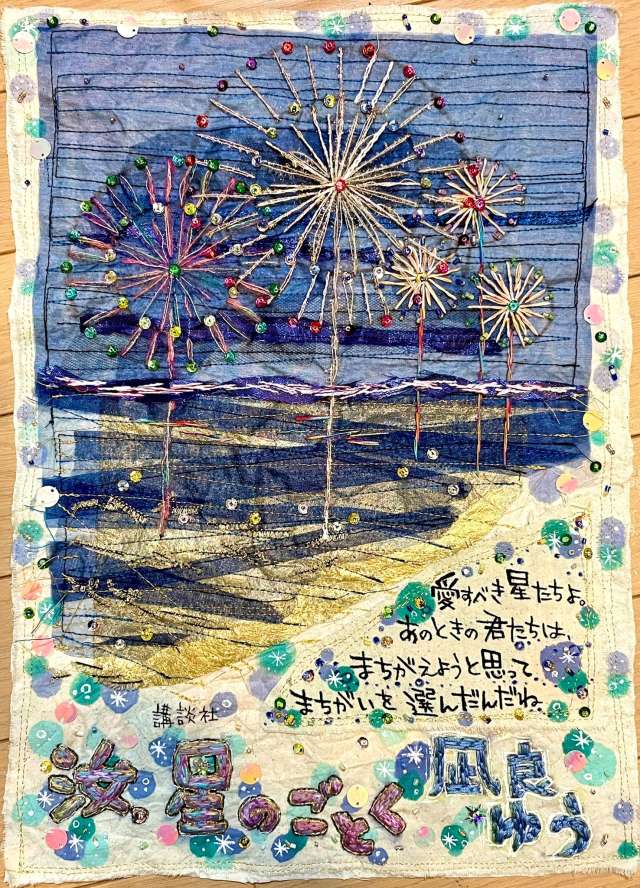

POPというものは、作品への愛が深ければ深いほど、自己主張が激しくなってしまう。主役はあくまで本であり、それをそっと引き立てるものがPOPであって、わたしは時々それを忘れてしまう。そんな中、amiさんの作品は実に「本を引き立てる」POPのお手本であった。

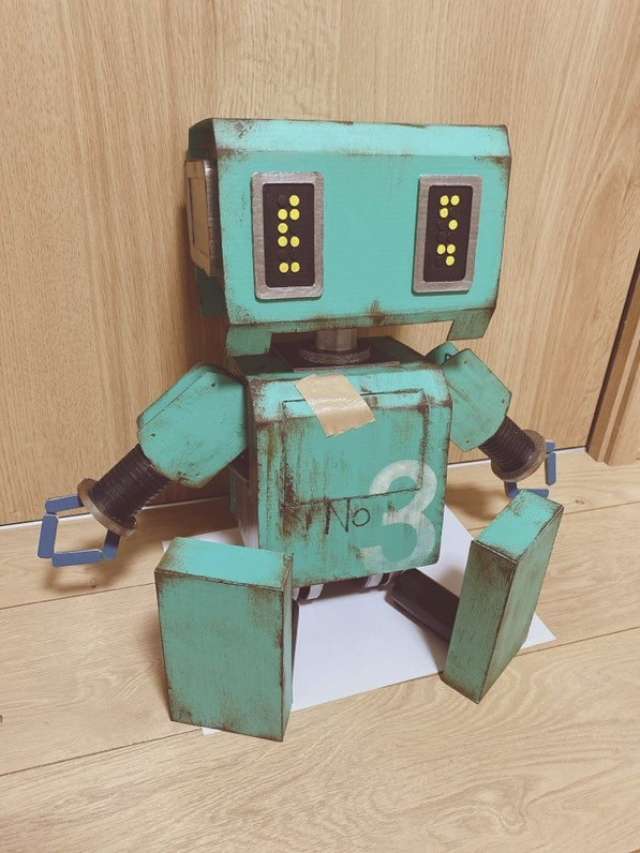

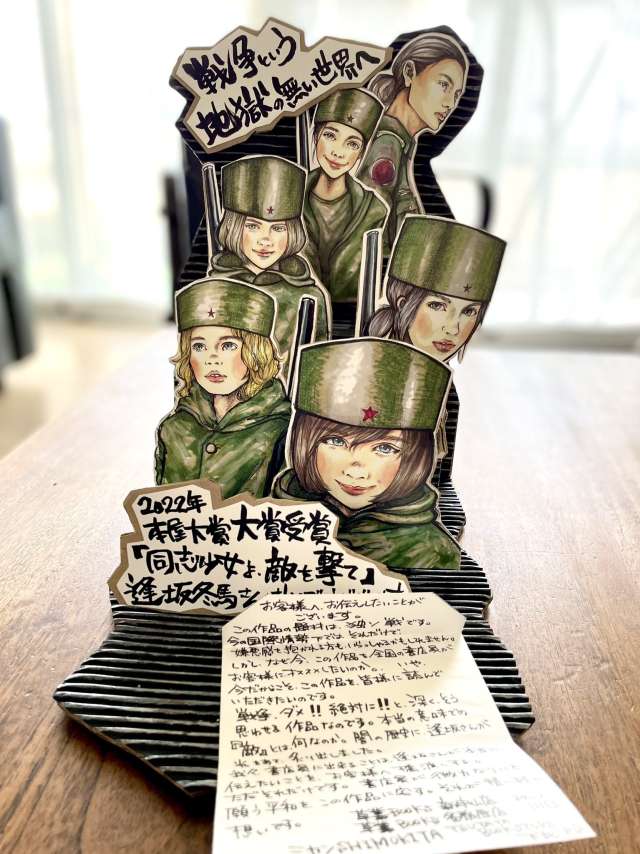

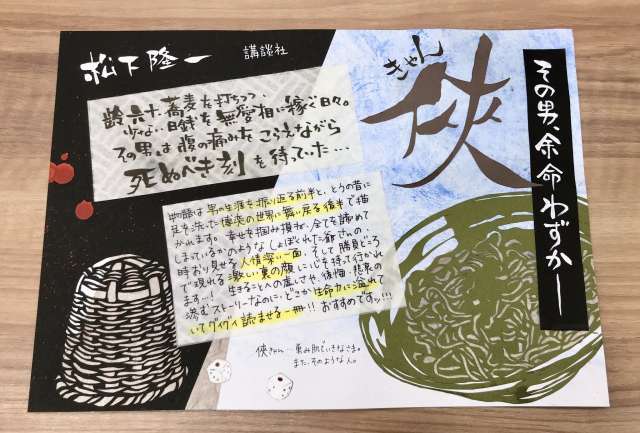

そんな書店員達の作品を見て、学びながら、最終的に作ったPOPはこれだった。段ボールはもはや廃材ではなかったし、作品のよさを伝えるためのペーパーに時間をかける事だっていとわない。打てば必ず響いてくれる、と、わたしは書店員達から学んだ。

作家さん達が書いた作品を、読者に届ける。たったそれだけの事。それだけのために、やらなくても良い努力をする。大きなものを作るのはほとんどが時間外労働だったし、ここまでしなくても、と何度も思った。そのたびに、この本を届けるために努力した作家さんや版元さんの顔がちらついた。完成した売場からお客様が本を手にしてくれた時、冷静を装ってたって、心の中ではきししとほくそ笑む。そうして届いた時がいちばんの喜びなのだと、書店員をしていて何度も感じた。

だが結論として、わたしの勤めていた書店は閉店した。わたしの努力程度では、売上の落ち込みは食い止められなかった。けれど、どうせ駄目ならやらなきゃよかったなんて事は微塵も思わない。それは手に取ってくれたお客様方のおかげだ。

これを読んでくださった皆様へ。書店員が何を思って本を並べ、POPを書いているのかを少しでも感じてくれたのなら、明日から足を運ぶ書店の景色がちょっと変わっているかもしれないし、そうであってほしいと、願う。

岡本 歩さん(おかもと・あゆみ)

岡山県出身。代々木アニメーション学院卒。学生時代にCDショップでアルバイトをし、売り場作りの楽しさを知る。書店員歴は約17年。近年は、ダイハン書房高槻店店長を務めていたが、23年7月31日をもって惜しまれつつも閉店した。