五木寛之×一色さゆり 特別対談

文字数 9,663文字

ジャズの魂が底流にある名作の新装版を刊行する五木氏と、

美術を題材にした短編集を著した一色氏。

2人のアートへの思いが交錯する小説論とは──

【撮影】森 清 【構成】増田明代

アートが導く小説の形

香港で学んだ美術の事とは?

五木 あなたは確か東京藝術大学出身でしたね。専攻は油絵ですか。

一色 いえ、私は創作のほうではなく芸術学科というところで美術史や美学を学んでいました。もともとは絵を描くのが好きで、どうしたらいい作品になるのかを知りたくて画塾に通っていたのですが、先生の説明が抽象的でよくわからなかった。そこで論理的に学びたいといろいろな本を探して読んでいくうち学問中心の学科に辿りつきました。とはいえ学問するためには、どういう手順でつくられていくのか理解する必要がありますので、一通りは油絵なども描いていましたが。

五木 なるほど。そのあと香港へ……。

一色 はい、藝大卒業後にいったん現代アートのギャラリーに就職して三年働き、デビュー作となった小説を書いてから香港に留学しました。

五木 どんなきっかけで書いてみようと思われたのですか。

一色 昔からお話みたいなものを書くのは好きで、子供のころは挿絵も自分で描いていました。だから絵も描くし、小説も書く。最初のころは、美術のことを小説にしようとは思っていませんでした。

五木 でも、美術史なんかを専攻するとディスクリプション(解説)や評論など、けっこう文章も書かなきゃいけないものですよね。

一色 ええ、そうなんです。ただ作品を観るより、文章を読んでから鑑賞したほうが私にはしっくりくることが多かった。アートを幅広く捉える東野芳明さんの美術批評などが好きで、評論を読む時間の方がだんだん延びていったんです。真似事のように美術についての文章を書くようになり、香港に留学する前にギャラリーで働いた体験を書いておこうと思って美術市場を舞台に小説を書きました。

五木 香港ではどういうところへ行かれたの?

一色 香港中文大学という大学の大学院です。2014年の民主化運動に「雨傘運動」というのが、ありましたでしょう。あの本拠地となった大学です。香港大学と香港中文大学、この2校が中心となって民主化運動を引っぱっていました。私の場合はそこの美術の先生とのご縁があったのと、香港という土地柄も好きだったので行くことにしました。

五木 なるほど。

一色 おもに中国の漢字文化圏の美術史を研究しました。藝大時代は古典的な西洋絵画を研究する先生しかいませんでしたから、ほぼ自動的にヨーロッパの中近世の宗教絵画を勉強するしかありませんでした。それが実際に社会に出てみると、自分に近い国のアートも面白いなと思うようになって。香港の大学院では香港を拠点として活動している人たちの書画、それもあまり古いものではない美術を研究対象にしました。

五木 今も美術館に勤務しながら小説をお書きになっているのですか。

一色 いえ、今は二足の草鞋は脱いで小説の仕事に専念しております。

美術は鑑賞するものではなく運動だった

五木 僕らの若いころ、といっても1950年代、学生運動の中心がまだ全学連だった頃だけど、文学仲間の間ですごく読まれていたのが「美術批評」という雑誌でした。

一色 そうだったんですか! 「美術批評」は「美術手帖」から派生した雑誌で52年創刊で57年ごろまであったと思います。母体となった「美術手帖」のほうは今も出ていますけど。

五木 その「美術批評」は美術と銘打っているのに、美術から完全にはみ出した内容でね。たとえば文学や映画、演劇、建築、音楽にいたるまで、あらゆる批評を扱う思想雑誌みたいなものでした。東野芳明はじめ、気鋭の評論家が誌上でさまざまな批評を繰り広げる。それを僕らは美術雑誌としてではなく思想雑誌として読んでいたんです。そういう時代ですから美術に対する熱気みたいなものがすごくあったな。

一色 ええ、わかります。

五木 美術は鑑賞するものじゃなくて運動だという時代でしたね。戦後の一時期は、日本にもパリのモンマルトルみたいに演劇人とか美術家とか詩人とか、いろんな表現者がジャンルを超えて集まる、サロンのようなものがありました。戦前アカデミックな世界に閉じこもっていた人たちが戦後に、一斉に市井に飛び出して混沌とした状況をつくり出した。音楽家なら黛敏郎さん、芥川也寸志さん、武満徹さん、美術なら岡本太郎さん、詩人なら吉増剛造さん、それに小説家も思想家も評論家も入り混じって、さかんに交流して、そこから新しい運動が生まれていったんです。

一色 五木さんご自身にもそういう交流が?

五木 ええ、ありました。たとえば岡本太郎さんとはよく討論したり、ステージやったりしてましたね。渋谷ジァン・ジァンでピカソをめぐって議論したときに僕が「世間ではいろいろいう人もいるけれど、僕は青の時代のピカソは好きだな」っていったら「そういうこと言ってるから君はダメなんだ! ああいうピカソを好きだなんて言ってるようじゃ、君はもう作家としてもおしまいだ」って(笑)。

一色 どうしてそんな風におっしゃったんでしょう。

五木 やはり岡本さんの発想は前衛ですから、抒情的な絵よりもキュビズム以後のピカソをちゃんと評価しなきゃダメだといいたかったんでしょう。でもバルセロナのピカソミュージアムで初期のデッサンを観ましたけれど、やはり見事でしたよ。そういえば、その時、食い入るようにじーっとそのデッサンを見つめていた中年男がいて。どっかで見たことある顔だなと思ったら、映画の『男と女』でアヌーク・エーメの相手役のジャン゠ルイ・トランティニャンでしたね。びっくりした。

それからやがて、時代とともにジャンルを超えた交流はどんどん失われていき、小説家は小説家だけ、詩人は詩人だけ、演劇人は演劇人、画家は画家だけでしか集まらなくなってしまった。

一色 小説家同士も集まっていたのですか。

五木 ええ。僕らが若いころはまだありましたね。かつては各出版社が大先輩の作家と若い作家が同席するような会を催して作家同士を繫ぐ役割を果たしていたんです。酒を吞んだり、デモにいったり、それに麻雀もよくしましたね。新しく若い書き手が登場すると、先輩作家はじめ、いろんなところから声がかかってつきあいが生じてくるものだったんです。「群像」に書くような純文学系から「講談俱楽部」やその流れを汲む「小説現代」などの中間雑誌を舞台にするエンターテインメント系作家まで、あらゆるジャンルの作家がよく顔を合わせていました。僕なんかでも安岡章太郎さん、遠藤周作さん、吉行淳之介さんや北杜夫さんと、わりと自由に遊ぶ機会があったんです。

一色 今はあまり聞かないですよね。

五木 そうだねえ、若い人をヘタに誘ったりするとパワハラなんていわれちゃうから(笑)。

一色 恐ろしい~(笑)。今の時代は先輩方のほうがかえって気を遣って、大変なのかもしれませんね。

子供のころ、人をワクワクさせようと思った

一色 私は五木さんの読者をひきつけて離さない力に圧倒されるんです。『青春の門』などは既刊九巻もある大作ですが、どんどん引き込まれて、次々とページをめくっていくうち、気が付けば、あっという間に最終ページまでいざなわれてしまう。また壮大なアート・ミステリーでもある『戒厳令の夜』もまったく倦むことがなくて……そんな物語を書ける秘訣をお伺いしたいです。

五木 僕は子供のころ、かつて植民地だったいまの韓国のすごい田舎に住んでいたんです。四歳か五歳くらいのある夏の日に、道端で絵本を見せながら物語を語り聞かせる老人を見たんですよ。上半分が画で下にハングル文字が書かれた大きな絵巻物みたいなもので、シルクハットをかぶったおっちゃんがページをめくっては物語を語るのを20人くらいの村人たちがかこんでじーっと聞き入っているんですね。日本語じゃないから意味はよくわからないけど、地主が若い娘を手籠めにしようとしてるような場面に差し掛かると、みんな口々に「アイゴー」とか「やっつけろ!」みたいなことを叫んだりする。

一色 昔の日本にもあった紙芝居屋さんみたいなものでしょうか。

五木 そうですね。ものすごい炎天下だったのに、みんな暑さも忘れて次はどうなるんだっておっちゃんの話に夢中になっているんです。僕はそのときまだ幼かったけれど、いつか将来こんなふうに人をワクワクさせる、おっちゃんみたいな仕事につけるといいなあ、と。

一色 あ、まさに五木さんの作品のようですね。

五木 その心境っていまでもずっと続いている。それが子供の頃の夢でしたから、そういう意味では幸せだなと思う。

小説を書くには自分の道を往くしかない

五木 そもそも人が小説を書くきっかけは大きくふたつあって。ひとつは自分の中にあるモヤモヤしたものを吐き出さずにはいられない、作家の業のようなもの。ある意味の自己救済ですよね。

そして、もうひとつは自分を犠牲にしてでも人を喜ばせたい、ドキドキさせたい、ハラハラさせたい、という思いです。

このふたつが截然と分かれてるんじゃなくて両方混じりあっていると思うんですね。

一色 はい、わかります。

五木 僕のルーツは九州の福岡なんですが、九州の人間というのはホラ吹きが多くて。

一色 そうなんですか(笑)。

五木 何でも話をオーバーに「盛る」んですね。魚釣りひとつでも、実際の3倍くらいの大魚を釣りあげたような自慢話をする。聞いてる方もどうせ大ボラだとわかっていても「おおー! そりゃすごい」とみんなではやし立てて座を盛り上げるんです。

一色 あはは。

五木 ですから僕のなかには、おもしろい話をして人を喜ばせたいという生まれもった九州の気風があるのだと思いますね。一色さんの場合はどうなんだろう。

一色 私は、どちらかといえば自分の中のドロドロしたものを吐き出さずにはいられない、「業」の部分が大きいと思います。

五木 僕はあなたの書いた『ピカソになれない私たち』を読ませてもらったんだけれど……。

一色 ありがとうございます。

五木 あれは古臭い言葉でいうと「シュトゥルム・ウント・ドラング」というか、青春の咆哮というか、劣等感や焦燥感を抱えた人間たちの情熱や行動を描いた作品ですよね。自分が感じていたものを吐き出すことと同時に、面白く読んでもらいたいという要素もある。やはり書き手と読み手の両方の対立があると思いますね。

一色 ええ。

五木 昔、横光利一の「純粋小説論」というのがあったけれど、小説っていうのは、「純粋」なんて言葉からはほど遠い、ものすごく不純で混然としたものなんです。だから政治的な意見だけで小説書いたってかまわないし、どう書いてもかまわない。いろんなジャンルがあっていい。

一色 じつは私、五木さんの短編も好きで、「海を見ていたジョニー」などは原稿用紙に書き写したほどなのですが、私もいずれは五木さんのように美しい文体で人を引き込めるようなものを書きたいと思っています。今の段階ではとても無理ですけど、具体的にどうすれば理想に近づけるのかが、なかなか見えてこないんです。

五木 枠の中でこういう風に書けばいいと型が決まってるものならば、かえって楽なんですけれどね。作家は百人百様で、小説は何をやってもいい。そういわれると、ホントに困っちゃうくらい不自由なんですよね。だからこればっかりは、もう自分の道を往くしかないんですよ。

一色 その道の見つけ方が難しいんですよね……。

五木 古い作家から新しい作家までひっくるめて、人間はこれは好きだなっていう小説のスタイルを踏襲していくものかもしれない。古い上着じゃないけれど、そのうちに、それがちょっと窮屈というか邪魔になってくる。それからようやく古着を脱ぎすてて、自分の書きたいものが確立していくんでしょうね。

「ビニール質の思想」がとても大事

五木 ただ、今、日本の女性の作家は国際的にすごく注目されていて、世界各国の人たちに読まれるチャンスが増えてきました。そういう潮流はこれまでなかった。今回の一色さんの作品などもアジアの人たちにも喜んで読んでもらえるのではないかと思います。今は微妙な政治状況も出てきますけど。とくに異邦人である日本人のあなたが、あの香港雨傘運動の渦中にあって、どんなことを目撃し、どんなふうに感じたのか。香港の人にとっても興味津々だと思います。

一色 『光をえがく人』は、韓国、香港、フィリピン、ミャンマーなどを背景にした五つの短編集ですが、とくに香港とミャンマーの話には政治情勢が大きく関わっています。ただ書きはじめたのは実は3、4年くらい前で……。

五木 ほう。

一色 4年前のミャンマーは、今とは様子が全然違っていました。「光をえがく人」に描いたように、実際それまでの軍事政権下で大変な目に遭った芸術家の方々もいましたが、すでにある程度民主化が達成された時期だったんです。これまではさんざん苦労してきたけれど、これからは……と明るい兆しが見え始めた時に美術館で彼らの展覧会を担当することになり、その出会いをモチーフに物語を書き始めた。なのに今年になってから国軍のクーデターで多くの市民が犠牲になり、状況は今なお刻一刻と変化し続けています。

五木 予断は許さない。

一色 今、ゲラの段階なのですが、コロナ禍やロヒンギャの難民問題もあって事態は混迷するばかり。物語は一昔前の話でも、ミャンマー情勢がどんどん変わっていくので、推敲しながらこちらもすごく影響されています。

五木 それは作家としてものすごく大事なことだと思いますね。「影響される」のは周囲の状況がピリピリと自分の皮膚で感じられて、頭で考えなくても筆が勝手に反応してしまうものだから。僕は「ビニール質の思想」と呼んでますけど、硬いものじゃなくて、ぐにゃりと曲がる、ビニールみたいなもの。そんな強くて柔らかい素材で包みこんだ思想は、とても大事なものだと思います。だから、それはちゃんと書いたほうがいいと思う。僕もエンターテインメントという形の中で、自分なりの(恐怖政治で無謀な大粛清を行った)スターリニズム批判というのが背景にあったんだけど、とても苦労して書いた記憶がありますから。

コロナ禍は戦争や震災に匹敵する大事件

一色 五木さんには今のコロナ時代に日々の暮らしや作品への影響はあったのでしょうか。

五木 面白いことに、夜型から昼型に生活サイクルが変わった。そのおかげでたくさん本を読めるようになったからいいこともあるけど。これまで読まなかった基礎的な本を改めて読んでいます。

一色 ご自身で意識されて変わったのですか。

五木 いやいや、風に吹かれてみたいなもんです(笑)。去年の3月くらいから急に朝早く起きるようになりました。体が時代の影響をうけて、「いまはもう夜更かししている時代じゃないよ」とごく自然に生活サイクルが変わったんじゃないのかな。コロナ時代は夜から昼へということなんでしょう。

一色 そういえば私も朝起きてまっさらな頭でモノを考えるようになりましたね。

五木 今年の暮れごろから新しい連載を始めようかなと思ってるんですが、昔書いた「奇妙な味の物語」というシリーズの続編で「不思議な味の物語」みたいな物語か、現代落語にするか迷ってるところ。そこにはコロナの話も書きたいと思います。10年経ったら、全く何のリアリティもなくなっているかもしれないけど、今起こっていることは今のうちに小説にして、というのが僕の立場ですから。

一色 私はコロナそのものではなく、コロナの影響で旅行に行けない、移動ができない、人に会えない、という感覚。これは書けるんじゃないかなと思っているんです。

五木 ああ、なるほどね。それは面白そうだね。僕は人間好きの人間嫌いっていうか。集まってワイワイやってる人たちをうらやましいと思うくらいだから、ものすごく人恋しいくせに、やっぱり一人でいるのも好きなんですよね。最近よく孤独や孤立が話題にのぼるけれど、孤独には惹かれるところがあります。孤立は仲間外れの状態だけど、孤独は和して同ぜずで、けっして悪いことではないと思う。

一色 これまでも日本では太平洋戦争や阪神・淡路大震災、東日本大震災と世の中を激変させるような災禍がありましたが、今回のコロナ禍についてはどのように受け止めてらっしゃるのでしょうか。

五木 僕は戦争や震災に匹敵する大事件だと思っています。文化的なDXというか、たぶん大きな価値転換をもたらすきっかけになると思いますね。戦争みたいにいきなり殺されるわけでもなく、表面上は大したことないように見えるけれど、例えば個人と国家の関係を見ても、国家の影がものすごく濃くなってきている。

僕は年号が「令和」に決まったときに「命令」の「令」を連想して、「国家の命令に国民が和やかに従う時代」の意味かなと感じた。

一色 まさに今の象徴みたいですね。

五木 これまではどちらかというと「民主」、つまり国民の総意の代表が国家であって、主権は国民にありましたが、コロナをきっかけに、これから先はやっぱり国家の力が大きくなっていく。それに対して反抗するとか騒乱が起きるわけでもなく、割とみんな和して従う社会に変わっていくんだろうと、そんな感じがしますけど。柔らかなファシズムというか。

「小説てんでんこ」でやっていけばいい

一色 知り合いに同世代の絵かきがいるんですけど、コロナ禍の世になってもへっちゃらだって言うんですよ。

五木 ほう。

一色 今までも頻繁に人と会っていたわけではないし、隔離されたような自粛生活もまったく苦にならない、創造しているから気が滅入ることもないし、今まで通り問題なく暮らしているというんです。それを聞いて、絵を描いたり何かを創作する芸術家の感性を持った人っていうのが結局一番強いのかなと感じました。

五木 ヴィクトール・フランクルの『夜と霧』その他にもあるように、強制収容所の中で最後まで生き抜いた人は必ずしも強い思想や信念や信仰を持った人とは限らなかったわけですからね。強制労働のさなかでも水たまりに映っている枯れ枝に目が留まって「あ、レンブラントの絵みたいだ」と感動を覚える人や、飢えと疲れで死んだようにみんなが眠りこんでいるとき、聞こえてきたアコーデオンの音色にわざわざ窓辺まで行って耳を澄ます人。そんな人のほうが長く生き延びたという話もある。

一色 ああ、なるほど。

五木 シベリアの抑留者なども、栄養失調で死にそうになりながら、仕事の行き帰りに足元に小さな草が生えてくるのを見て「ああ、もう春がきたんだな」と思うような感覚の人が長生きしたみたいだ。意外に人間とはそういうものなんだろうね。何も信仰や思想に裏打ちされた強い精神力とか強靱な肉体があるから耐え抜けるわけではない、ということでしょう。昔触れた絵画や音楽が人の生命力を支える何かに作用したというのが興味深いですね。

一色 本当におっしゃる通りですね。とくにコロナ禍の中ではそう思います。今回の短編集でもアートが命を支えるというメッセージがコンセプトとしてあるんです。

五木 そうなんだね。それぞれの作家にそれぞれの小説観のようなものがあって、それはてんでんばらばらでいいと思っているんですよ。東日本大震災の時に「津波てんでんこ」って言葉が話題になったけど同じように「小説てんでんこ」だと思いますね。それぞれが自分の信じるところでやっていけばいいわけだから。

自分に「Keep on」と言い聞かせてやってきた

五木 僕は若い作家にアドバイスすることなんてないけど、でも書き続けるということがとても大事だと思っているんです。ジーン・クルーパが戦後、来日したとき、彼にあこがれて楽屋に潜り込んだ日本のジャズメンに「何かひとことアドバイスをください」って求められるんです。すると、クルーパはただ一言「Keep on」って。

一色 「Keep on」ですか。

五木 そう。あきらめないでやり続けること、続けることには値打ちがあると。これすごく大事なことかもしれない。

一色 五木さんも実際に第一線でずっと活躍されています。

五木 僕が「日刊ゲンダイ」という夕刊紙でやっているコラムの連載は46年目になります。FAXさえない場所だと、海外に行ったときは全部電話で送る。週に5日。ストックは1回分もないけれど落としたことはなかったです。

一色 そのエネルギーはいったいどこから生まれてくるのでしょうか。

五木 いやー、どうなんだろうね。とにかく「Keep on」と自分に言い聞かせてやってきました。今日せっかくこうしてお目にかかって何か古い世代の作家としてアドバイスするとしたらやっぱり「Keep on」の一言に尽きるんじゃないのかな。いろいろ浮き沈みがあって、時代と自分がずれているという感覚があろうとなかろうと、最後まで書き続けること。

一色 でもそれが難しい。

五木 それでも頑張ってやってください。好きで選んだ道なんだから。

一色 五木さんのお話を独り占めして本当に贅沢な時間でした。ありがとうございました。

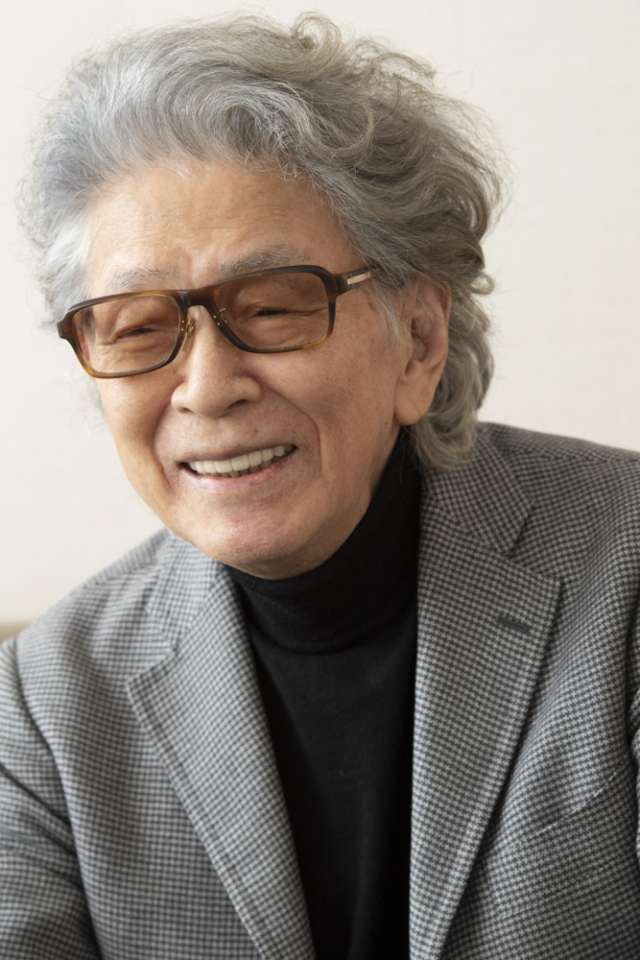

五木寛之(いつき・ひろゆき)

1932年福岡県生まれ。戦後朝鮮半島から引き揚げる。早稲田大学文学部ロシア文学科中退。’66年『さらばモスクワ愚連隊』で小説現代新人賞、’67年『蒼ざめた馬を見よ』で第56回直木賞、’76年『青春の門』で吉川英治文学賞を受賞。’81年から龍谷大学の聴講生となり仏教史を学ぶ。ニューヨークで発売された『TARIKI』は2001年度「BOOK OF THE YEAR」(スピリチュアル部門銅賞)に選ばれた。また’02年第50回菊池寛賞、’09年NHK放送文化賞、’10年長編小説『親鸞』で第64回毎日出版文化賞特別賞を受賞。主な著書に『戒厳令の夜』『ステッセルのピアノ』『風の王国』『親鸞』(三部作)『大河の一滴』『下山の思想』など。

一色さゆり(いっしき・さゆり)

1988年、京都府生まれ。東京藝術大学美術学部芸術学科卒。香港中文大学大学院修了。2015年、『神の値段』で第14回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞して作家デビューを果たす。主な著書に『ピカソになれない私たち』、『コンサバター 大英博物館の天才修復士』からつづく「コンサバター」シリーズ、『飛石を渡れば』がある。

『海を見ていたジョニー 新装版』

五木寛之

講談社文庫 7月15日発売

「ブルースとは何か」。

ジャズを仲立ちに親交を深めていくアメリカ兵と日本人の少年。

だが二人の絆は突然……。著者初期の名作を再び!

少年は姉と二人、海辺の町でピアノのあるバーを経営していた。少年の楽しみは閉店後に、海岸で出会った黒人兵・ジョニー、ベース弾きの健ちゃんの3人で、ジャズを演奏することだった。が、何ヵ月かして、ジョニーは突然姿を消す。ベトナムへ行ったのだろう。そして、10ヵ月ぶりに現れたジョニーはすっかり人が変わっていた。人を殺した自分にジャズは演奏できないという。ジョニーはピアノを拳銃で撃ち抜き、店を飛び出した……。

『光をえがく人』

一色さゆり

講談社

拾ったアドレス帳の持ち主を探しに韓国へ。

アート作品につなげるための女性二人旅の結末は─

心に沁みる五つの物語!

「ハングルを追って」─淀川河口の遊歩道で江里子が拾ったのは、いまは懐かしいノートのアドレス帳だった。中を開くとハングルの手書き文字。美大事務職の江里子は、油画科の親友・海ちゃんに相談する。在日コリアンで韓国語がしゃべれる彼女の提案は、韓国へ行ってアドレス帳の持ち主を探し出すこと。フランスのソフィ・カルのオマージュで、それを美術作品にするのだという。2人はソウルに渡り、名簿上の人物たちを訪ね歩く。