メフィスト賞作家が、森 博嗣さんXXシリーズを読んでみた② 金子玲介

文字数 1,952文字

メフィスト賞作家が、森 博嗣さんXXシリーズを読んでみた②

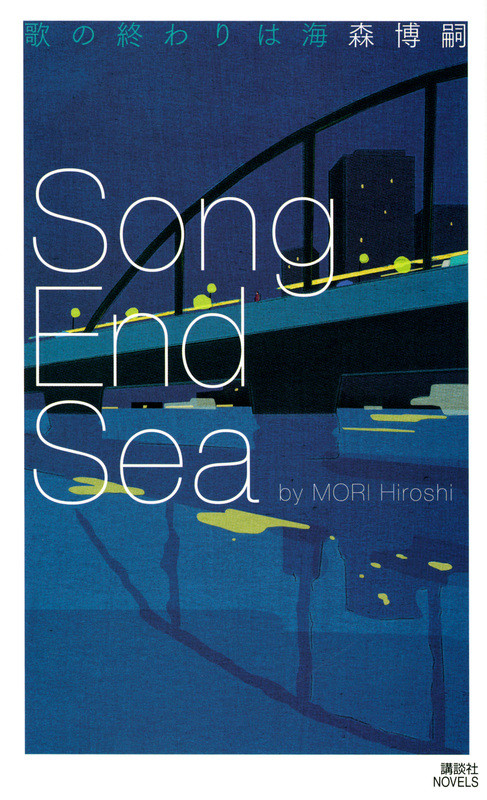

『歌の終わりは海』 金子玲介

病めるときも、健やかなるときも、死のことばかり考えています。つらいときは当然、死にたいという気持ちが湧いてきます。死んだら楽になるかなと、遥か下のコンクリートを見下ろしたり、滑り込む急行列車に目を奪われたり。一方で、良いことがあった日も、ふと死にたくなります。あぁ、今が人生の絶頂かもしれない。こんな幸せはもう来ない。どうせならハッピーエンドで、この世を去りたい。人にも境遇にも、恵まれてきたと自覚しています。なのに、死に焦がれることを止められない。きらきら輝く最高の死を夢見る私に、森さんの『歌の終わりは海 Song End Sea』は、どうしようもなく突き刺さりました。

『歌の終わりは海』は、「死」にまつわる小説です。ミステリ小説の大半がそうであるように死体が登場しますが、ミステリ一般に求められるよりもさらに深く、「死」そのものへ潜り込んでいる印象です。白樺の木肌を撫でるような、冷たくなめらかな、しかしざらついた読み心地で、ページは進んでいきます。

語り手は零細探偵事務所を営む小 川 () 令 () 子 () と、所員である加 () 部 () 谷 () 恵 () 美 () 。受けた依頼は、一世を風靡した大御所作詞家・大 () 日 () 向 () 慎 () 太 () 郎 () の浮気調査。六十一歳の慎太郎は長らく取材を拒否しており、そのプライベートは謎に包まれている。豪邸に妻と息子と暮らし、離れには幼少期から自分を育ててくれた車椅子の姉・沙 () 絵 () 子 () が住む。小川と加部谷は地道な監視を開始するも、慎太郎に浮気の兆候はなく、実のない調査が続く。慎太郎を尾行していた最中、屋敷で沙絵子の首吊り死体が発見される。戸惑う小川に、妻は浮気調査の続行を求める――。

探偵小説でありながら、「名探偵がいない」ことに、強く惹かれました。

探偵と死体が登場し、魅力的な謎が立て続けに提示されます。

なぜ浮気などしそうもない慎太郎に、妻は浮気調査を依頼したのか。車椅子の沙絵子は、どうやって高い天井から首を吊ったのか。沙絵子の死は、本当に自殺だったのか。監視下の慎太郎が、何度も海を見に出かける理由は。

まさに探偵小説の王道と言える道具立てですが、「名探偵」だけが、最後まで登場しません。小川も加部谷も単なる「探偵」で、細々と事件を追い続けるものの、鮮やかな推理が披露されることはない。ホームズを欠いた、まるでワトソンとワトソンの二人組です。

小川と加部谷はどこまでも人間くさく、フィクションの匂いがほとんどしません。

なりゆきで探偵業に従事することとなった、ただの「社会人」に過ぎないのです。

退屈な浮気調査に倦み、現職の将来性のなさに悩みながら、転職する気力もない。

社用車はなく、尾行相手の様子を見ながら、その都度レンタカーを借りる。

監視用のカメラもレンタルで済ませる。リアルタイムで映像を確認できるタイプの受信機はバッテリィがもたないから使えない。電波の発信機能がない、いちいち回収しないと映像が確認できない受信機を、こそこそと庭木に隠す。

緊張感の乏しい、まったりとしたテンポの会話が続く。

沙絵子が死んだ夜さえ、「不謹慎かもしれないけれど、ちょっと飲みたい」「不謹慎ではないと思います。おつき合いします」と居酒屋に入り、肴を箸でつつきながら、事件について語り合うのです。

ここまで人間くさい探偵が、かつて存在したでしょうか。

だからこそ、この小説が突き付ける真実は、読者の日常を侵食します。

ワトソンとワトソンが等身大の対話を重ね、辿り着く真実だからこそ、「死」にまつわる答えの出ない問いが、読者の胸を深く射抜くのだと思います。

死のことばかり考えるなんておかしいんじゃないか、と不安になる私に、手を差し伸べてくれたのはいつも文学でした。古今東西の言葉と物語が、いつだって私を肯定してくれたことを、『歌の終わりは海』は改めて思い出させてくれたのです。同じ賞で世に出る作家の端くれとして、その列に連なっていけるよう、私も書き続けます。

***

【金子玲介(かねこ・れいすけ)プロフィール】

1993年神奈川県生まれ。慶應義塾大学卒業。『死んだ山田と教室』で第65回メフィスト賞を受賞。

『歌の終わりは海』 金子玲介

病めるときも、健やかなるときも、死のことばかり考えています。つらいときは当然、死にたいという気持ちが湧いてきます。死んだら楽になるかなと、遥か下のコンクリートを見下ろしたり、滑り込む急行列車に目を奪われたり。一方で、良いことがあった日も、ふと死にたくなります。あぁ、今が人生の絶頂かもしれない。こんな幸せはもう来ない。どうせならハッピーエンドで、この世を去りたい。人にも境遇にも、恵まれてきたと自覚しています。なのに、死に焦がれることを止められない。きらきら輝く最高の死を夢見る私に、森さんの『歌の終わりは海 Song End Sea』は、どうしようもなく突き刺さりました。

『歌の終わりは海』は、「死」にまつわる小説です。ミステリ小説の大半がそうであるように死体が登場しますが、ミステリ一般に求められるよりもさらに深く、「死」そのものへ潜り込んでいる印象です。白樺の木肌を撫でるような、冷たくなめらかな、しかしざらついた読み心地で、ページは進んでいきます。

語り手は零細探偵事務所を営む

探偵小説でありながら、「名探偵がいない」ことに、強く惹かれました。

探偵と死体が登場し、魅力的な謎が立て続けに提示されます。

なぜ浮気などしそうもない慎太郎に、妻は浮気調査を依頼したのか。車椅子の沙絵子は、どうやって高い天井から首を吊ったのか。沙絵子の死は、本当に自殺だったのか。監視下の慎太郎が、何度も海を見に出かける理由は。

まさに探偵小説の王道と言える道具立てですが、「名探偵」だけが、最後まで登場しません。小川も加部谷も単なる「探偵」で、細々と事件を追い続けるものの、鮮やかな推理が披露されることはない。ホームズを欠いた、まるでワトソンとワトソンの二人組です。

小川と加部谷はどこまでも人間くさく、フィクションの匂いがほとんどしません。

なりゆきで探偵業に従事することとなった、ただの「社会人」に過ぎないのです。

退屈な浮気調査に倦み、現職の将来性のなさに悩みながら、転職する気力もない。

社用車はなく、尾行相手の様子を見ながら、その都度レンタカーを借りる。

監視用のカメラもレンタルで済ませる。リアルタイムで映像を確認できるタイプの受信機はバッテリィがもたないから使えない。電波の発信機能がない、いちいち回収しないと映像が確認できない受信機を、こそこそと庭木に隠す。

緊張感の乏しい、まったりとしたテンポの会話が続く。

沙絵子が死んだ夜さえ、「不謹慎かもしれないけれど、ちょっと飲みたい」「不謹慎ではないと思います。おつき合いします」と居酒屋に入り、肴を箸でつつきながら、事件について語り合うのです。

ここまで人間くさい探偵が、かつて存在したでしょうか。

だからこそ、この小説が突き付ける真実は、読者の日常を侵食します。

ワトソンとワトソンが等身大の対話を重ね、辿り着く真実だからこそ、「死」にまつわる答えの出ない問いが、読者の胸を深く射抜くのだと思います。

死のことばかり考えるなんておかしいんじゃないか、と不安になる私に、手を差し伸べてくれたのはいつも文学でした。古今東西の言葉と物語が、いつだって私を肯定してくれたことを、『歌の終わりは海』は改めて思い出させてくれたのです。同じ賞で世に出る作家の端くれとして、その列に連なっていけるよう、私も書き続けます。

***

【金子玲介(かねこ・れいすけ)プロフィール】

1993年神奈川県生まれ。慶應義塾大学卒業。『死んだ山田と教室』で第65回メフィスト賞を受賞。