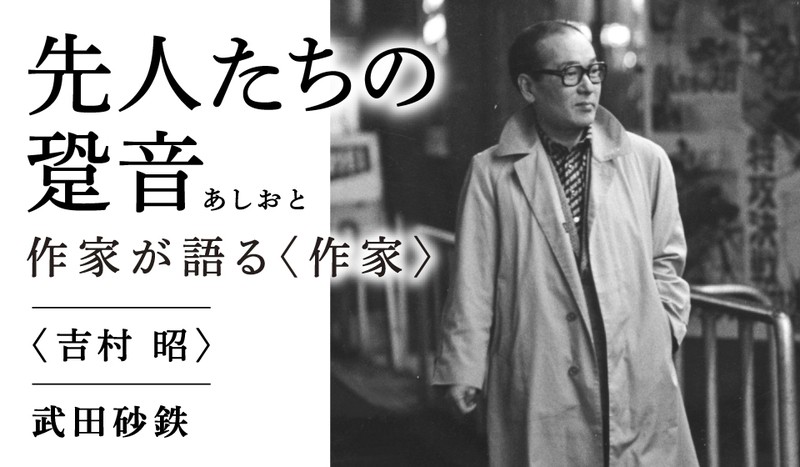

武田砂鉄・人間を躍動させる 「吉村昭」

文字数 1,919文字

「で、何? これはノンフィクションなの、フィクションなの? 売り場的にはどこになるの?」

「えっと、つまりですね、言ってみれば、吉村昭的なアプローチと言いますか、入念に取材をした上で物語を付着させたと言いますか……」

「なるほどそういうことか」

しどろもどろになっていたのは、七、八年前の自分。出版社で編集者をしていた頃の、企画会議の模様だ。さほど実績のない著者の大作を刊行に持ち込むためには、こちらの理論武装が必要だし、様々な部署のお偉方は、その理論武装を剥がした上で作品を判断したがる。当然の武装であり、当然の詮索である。プレゼンしているうちに、会議室の雰囲気がどうにも曇ったのは、この作品の立ち位置を懇切丁寧に説明できなかったからだが(しかし、書き上がる前に説明せよというのも妙な話なのだが)、今日、この企画を通過させることはできなそうだ、と引き際を探っていたところに、頭に浮かんだ「吉村昭的なアプローチ」という言葉をぶつけたところ、曇天が一気に晴天へ、あれよあれよと企画が通過したのである。その本がどういう本で、結果的に売れたのかどうかについては、【紙幅の都合上】割愛することにするが、「吉村昭的なアプローチ」に頼った企画会議を思い出す度、むろん、会ったこともない吉村昭に頭を下げなければと思う。

あの時、会議で咄嗟に発言した「吉村昭的なアプローチ」とは何だったのだろう。「入念に取材をした上で物語を付着させたと言いますか……」では足りない。それどころか、どことなく失礼な言い草である。

吉村作品の中でもっとも繰り返し読んできた『高熱隧道』のあとがきで、吉村が、黒部第四発電所建設工事が行われていた黒部渓谷に取材へ出向いた日のことを記している。その現場にいた「技術者や労務者は、あきらかに私とは異質の世界にすむ人間」に見えたし、「私は、何度もただ一人切端の隅や側壁に押しつけられてしまった。その折の身動きできなくなった自分に、私は、はかない人間としての自分を見せつけられたような萎縮した卑屈感と孤独感を味わった」とある。

ノンフィクションを読んでいると、あるいはそれについての紹介文や書評を読んでいると、「寄り添う」や「深く入り込んだ」といった文言を見かける。対象への没入具合で作品の良し悪しが決まるわけではないが、少なからず査定の材料となる。フィクションではない、と真っ先に宣言される「ノンフィクション」なる後ろ向きとも思しきカテゴリは、没入していくことによって、その「ノン」の強度を増していく。

吉村昭の作品は「入念に取材をした上で物語を付着させた」のだろうか。人間を描くために、そして、それを記す自分という人間を見つめるために取材し、史実に基づいた物語を数多く残した。物書きとしての卑屈感や孤独感が吉村の眼光をあちこちに向けさせ、追い込まれた人間がそれでもなお信奉するものとは何なのか、身を削った後に残るものとは何か、を突き詰めた。

吉村昭の作品を三つ挙げろと言われれば、『高熱隧道』『羆嵐』『仮釈放』と即答する。窮地に追い込まれた人間の心象が見事に活写されている。人間を描くために、フィクションとノンフィクションを混ぜ合わせる。吉村の心理描写を読み進めると、感情が肉体化していく感覚に陥る。素っ頓狂な表現かもしれないが、とにかく肉体化するのだ。芽生えた感情が表出していくまでの慎重かつ深遠な積み上げに唸る。

たとえば、『仮釈放』は、「菊谷は、眼に媚びるような色をうかべ、清浦にかすかに頭をさげた」で終わる。この一文だけを味わうこともできるが、そこに至るまでの感情の蓄積を、「眼に媚びるような」や「かすかに頭を」といった描写に染み込ませる。人間と対峙し、自分を揺さぶる。それは、物語の中だけではなく、私たちが日頃、繰り返していることだ。人間の営みそのものとも言える。

吉村は「はかない人間としての自分を見せつけられたような萎縮した卑屈感と孤独感を味わった」と書いた。だが、それはむしろ、吉村作品の読者としての体感ではなかったか。圧倒的な人間を描き、その人間を読者にぶつけることで、読者の中で固まっている自分という輪郭を揺さぶる。入念に取材をした上で物語を付着させた、これは吉村昭的なアプローチではない。入念に取材をした上で人間を躍動させた、これが吉村昭的なアプローチである。となれば、あのときの会議で自分は大きな嘘をついたことになる。改めて各方面に謝りたい。

「小説現代特別編集二〇一九年五月号」より