短編黄金時代よ、再び 『爆発物処理班の遭遇したスピン』 /後編

文字数 5,936文字

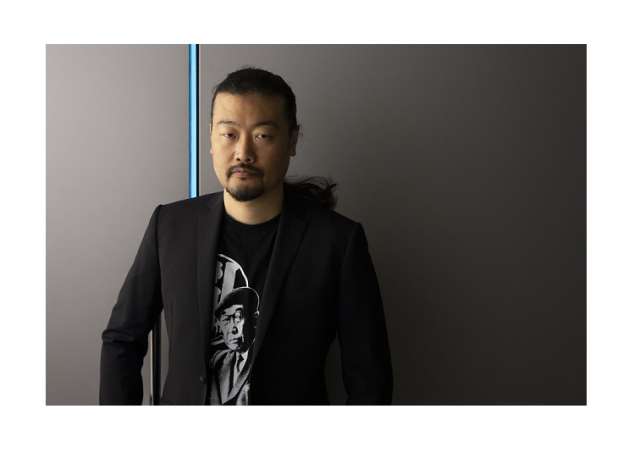

大長編『テスカトリポカ』で山本周五郎賞&直木賞をW受賞した佐藤究が、キャリア初となる短編集『爆発物処理班の遭遇したスピン』を発表した。作品ごとにまるで異なる世界が創出された全八編は、連作ではない「独立短編集」として至高の完成度を誇る。いわばオリジナルアルバムでありながら、ベストアルバム。著者自身による全作セルフレビュー形式で、本書の軌跡を振り返ってもらった。(後編)

聞き手:吉田大助

撮影:森 清

本インタビューは、「小説現代」2022年8月号にて掲載されました。

5th track 「スマイルヘッズ」

──表向きは銀座の画廊を経営しつつ、裏ではシリアルキラー(連続殺人鬼)のアートのコレクターをしている「わたし」が主人公です。一般的にはジョン・ウェイン・ゲイシーが獄中で描いたピエロの絵などが有名ですが、「わたし」が集めているのは、ドルフィンマンというニックネームを持つシリアルキラーの絵。ある時、彼の特別なアート作品「ドルフィンヘッド」を譲りたいという申し出が舞い込んで……と物語は進んでいきます。

夏になると講談社は、乱歩賞作家から短編を強制徴収するんですよ、少なくともこの時は(笑)。無理なスケジュールを押し付けられて書いた一本です。『テスカトリポカ』は川崎が舞台なんですが、福岡が舞台のバージョンで試しに書いていた時期があるんですね。その中に、自分のことをドルフィンマンと呼ぶシリアルキラーが出ていたんです。結局そのバージョンごとボツにしたんですが、ドルフィンマンが青いゴム手袋で人をぶん殴っているシーンがわりと気に入って、どこかで使おうかなと思っていて。ネタのストックもそんなにないし、こいつで話を考えようとなっていた時期に、東京の画廊でやっていたシリアルキラーのアート展を見に行ったんですね。

──シリアルキラーの絵は、ノンフィクションなどで紹介されているものは見たことがあるんですが、現物はどうでしたか?

別にたいしたことないんですよ。アメリカのホットドッグ屋の店長が、キッチンカーに自分でペイントしているぐらいのレベルなんです。ただ、描いた人間と紐付けて見てしまうと、薄っぺらで普通の絵である事実が、逆にものすごい暗黒を感じさせる。正直、惹きつけられるものがあったんです。法制史家のピエール・ルジャンドルが面白いことを言っていました。法律の本には何が書かれているかというと、禁じられたことが書いてある。「やってはいけない」ってことの羅列なんです。ただ、禁じられたことは、人間にとって快楽に繫がる。その極限に、殺人がある。自分は殺人なんて絶対にやらないとかできないと言いつつ、知りたいというか、殺人者への興味をみんなうっすら持っているんじゃないかと思うんです。

──「実は興味がありますよね?」と、読み手の弱みを握るところから始まるんですよね。一人称が選ばれていることも作用して、どこか魔術的な吸引力のある作品となっている。そして、最終的に連れていかれる地点があまりにも衝撃でした。

収集と狂気の境界がテーマですよね。この作品の文体は基本的に冷たいというか涼しい感じなんですが、主人公の倒錯感にはかなり熱さが出ている。死亡フラグがずっと立ち続けているのにどんどん突き進んでいって、あのエンディングが来る。あの終わり方は、乱歩とか久作っぽいかもしれません。そう言えばこの小説を書くために、ドルフィンヘッドを自分で作ったんですよ。今度、Twitterに載っけておこうと思います。全体じゃなくて部分だけ(笑)。

6th track 「ボイルド・オクトパス」

──小説家の西崎憲さんが編集長を務めていた文芸雑誌『たべるのがおそい』、第六号巻頭のミステリー特集に発表した短編です。冒頭の短いイントロによると、「筆者」がかつて週刊誌で連載していたのは、引退後の元刑事たちについてのノンフィクション。最終回を飾るはずだったものの掲載されなかった幻の原稿は、LAPD(ロサンジェルス市警察)の元刑事を取材したものだった。その原稿が、小説の本編となっています。

Netflixで『リアル・ディテクティブ』というドキュメンタリーのシリーズがあるんですが、本物の刑事たちが出てきて、自分が解決した事件について回想するんです。武勇伝を語るみたいな感じではなくて、全く楽しそうじゃないんですよ。事件に関わってしまったことでかなりメンタルをやられている。その姿がすごく印象的で、これは小説のネタになるんじゃないかな、と。現役刑事でやるとコンセプトから同じになってしまうので、主人公をジャーナリストに、取材対象を引退した元刑事にスライドさせて、ストーリーを考えていきました。雑誌で読んでくれた人の感想で、僕の経験した実話だと思った人が結構いたんですよ。「作家になる前はご苦労なさっていたんですね」と、気の毒がられたんです(笑)。小説で書いたことが本当に起きたことだと感じてもらえたという意味では、成功したのかなと思いますね。

──LAPDの元刑事が若い頃に遭遇したコールドケース(未解決事件)についての物語でもあり、ミステリー度合いは高いです。

「大人の失われた夏休み」度合いも高いんですよ。主人公はヴィンテージカーに乗ってLA観光を満喫しているじゃないですか。執筆を引き受けたせいで避暑地へ遊びに行けなかったフラストレーションを、個人的に小説の中で発散しているんです。他の短編もこのパターン、結構多いです(笑)。ただ、「スマイルヘッズ」とこの短編は、エグみも強いですね。近い時期に雑誌に載ったので印象に残っているんですが、この二作は「バケモノの出ない『クトゥルフ神話』」なんですよ。バケモノの代わりに惨劇を引き起こしているのは人間なんです。動物たちはフォルムは不思議だけど、自然じゃないですか。この地球上で異常な行動を延々と繰り返している生物って、人間だけですよね。

7th track 「九三式」

──『小説現代』がリニューアル休刊中の二〇一九年、一冊まるごと乱歩賞特集号として刊行されたムックに発表した短編です。終戦直後、浅草に暮らしている帰還兵の小野平太は、乱歩ファンの文学青年。神保町の古書店で見つけた平凡社の「江戸川乱歩全集」がどうしても欲しいと強迫観念に駆られ、高額の怪しい日雇い仕事に手を出します。

「乱歩をテーマに書いてください」といきなり言われて(笑)。乱歩がテーマってハードルも相当高いし、頼まれた時期が、『テスカトリポカ』を書くために山に籠っているような状態だったんです。冷蔵庫にある小説の材料は、『テスカトリポカ』のために集めておいたものしかないんですよね。そこで冷蔵庫を見てみたら、集めたはいいもののほぼ使わないことになった、狂犬病のネタがあったんです。長編からははみ出たそのネタを、どうにかして乱歩と合体させるしかないな、と。最近、タサン志麻さんという家政婦さんが人気じゃないですか。冷蔵庫の余り物で、レストランのコース料理ぐらいのものを作っちゃうんですよね。当時目指していたのは、それです。

──これはこの短編に限らずなんですが、遠くかけ離れた、通常であれば融合しないはずのアイデアやモチーフが結びついていく点に独創性を感じていたんですが、志麻さんイズムだったんですね(笑)。

あとは詩人の河村悟さんの叔父、河村正雄さんが、太平洋戦争時代に軍需工場に徴用されていて、その当時の日記を読んだのも大きかったですね。二〇一八年に見つかった日記で、『ひとりぽっちの戦争 日記 1941‐1944』として刊行されています。正雄さんは二一歳の若さで戦死されましたが、一九四一年の呉海軍工廠時代にこんな記述があります。〈九月四日 木曜/部屋に帰ったら机の上に江戸川乱歩の小説があった。勝瀬君と取り合いしたが遂に俺が取った〉。若者らしい微笑ましさと同時に、娯楽の少ない時代、乱歩がどれほど特別な存在だったのかが切実に伝わってくる。背筋を正される一文でした。

──タイトルの意味が分かった瞬間、鳥肌が立ちました。ラスト一行、読後感の演出も絶妙で。物語の設計図は、事前にきっちり描いたんですか?

基本的に、プロットを作ることはないです。これは長編でも同じなんですが、「ゲシュタルトブック」と呼んでいる、いろいろな資料のコピーなどを貼り付けたコラージュノートを毎回作るんです。ページを眺めていると、滲み出てくるものがあるんですよ。そうしたイメージの集合体から構成していきます。

8th track 「くぎ」

──横浜少年鑑別所を出て、川崎の安アパートで継母と暮らしている安樹が、塗装店で働き始める。ペンキ塗りの仕事で訪れた一軒家で、奇妙なものを見つけて……と。「猿人マグラ」にも似たプライベートな感触が漂っているんですよね。作中の言葉を使えば、武器を持たず拳ひとつの〝すてごろ〟で書かれている感触があります。

ペンキ塗りの仕事は、福岡にいた頃に自分がやっていたことです。それを、川崎に当てはめて。これを書くきっかけは、『Ank: a mirroring ape』で大藪春彦賞をいただき、賞を主催している徳間書店の雑誌に短いものを一本、となったんです。乱歩賞受賞第一作の「シヴィル・ライツ」ではミステリーを意識したように、大藪賞の受賞第一作では、大藪先生に敬意を表さなければいけないなと思ったんですよね。大藪先生と言えば、アウトローが肉体を武器に戦う話かな、と。まかり間違っても、趣味人が道楽を追求して自滅するような話ではいけない(笑)。字数も少なかったし、わりとまっすぐ書いたつもりです。

──収録作の中でも短い一編ですが、主人公の意識の変容というダイナミズムが盛り込まれています。珍しくまっとうな成長小説として読むこともできる、短編集の出口としてふさわしい一編だと思います。

これは短編のいいところなんですが、長編のテストショットができるんです。『テスカトリポカ』が暴力全開になることは分かっていたので、暴力を振るわれる側ではなく振るう側の主人公の話を、ここで試しにやってみたんですよね。そうしたら、編集者さんとか読者さんから反響があったんですよ。男の子の成長物語という部分への反応もあったんですが、暴力描写にスカッときたという反応も結構あった。暴力性って、誰もが秘めていたりするじゃないですか。フィジカルが弱いからやらないだけで、強い肉体を持っていたら一回ぐらい誰かをとことん殴ってみたい、とか(笑)。結構書いちゃっても読者は引かないかもしれない、という肌感覚をここで得られたことは、『テスカトリポカ』を書き進めていくうえで自信になりました。毎度毎度オーダーに応じながら必死で短編を書いていったことが、長編にもいいフィードバックになっていたのかなと思います。『テスカトリポカ』の次に出す本がこの短編集というのも、結果的には良かったのかもしれません。内容がバラバラなので、どんな小説を書く人かというイメージが固まらない。

Outro

──連作短編集全盛の時代に、こうした独立短編集は非常に珍しいです。ただ、読んだ人はみんなこう思う気がするんですよ。世界が生まれて崩壊し、別の世界が生まれて崩壊し……と、ブラックホールを何度もくぐり抜けながら創世に立ち会う感覚は独立短編集ならではだ、そのぶん読み手の想像力には負荷がかかるんだけれども、それすらも、いやそれこそが面白い。だから、「こういう短編集がもっと読みたい!」と。

これは文学賞全体の流れの影響かなと思うんですが、長編のほうが賞レースでも売上的にも勝負できる、という風潮がいつからか出版界に根付いてしまったんですよね。その影響で「長編っぽい短編集」、連作短編集が求められているんだと思います。ただ、こういった一話一話がバラバラの短編集って、僕らが子供の頃はもっといっぱいありましたよ。もともと日本の文学は、短歌があり俳句があり、短いものを追求してきた歴史があります。小説でも短編を書く人が多かったし、短編こそが花形だった。芥川龍之介が象徴的ですね。江戸川乱歩や夢野久作、筒井康隆さんの短編にはどれも、「このネタを短編でやっちゃうのか!」という驚きがあったじゃないですか。でも、もし今の時代に芥川龍之介がいて「藪の中」を書いたとしたら、編集者から「長編にしてください」と言われていた気がしてしまいますね。長編にすることで失われてしまうものは、たくさんあるだろうなと思います。

──短編小説の新人賞も、少なくなる一方ですからね。

今の時代、長編が書けなければ経済的にも立場的にも、作家としてやっていけない状況です。たまたま僕は長編も短編も両方できましたが、一〇〇メートル走とマラソンみたいなもので、競技自体が違うんですよ。短編が書けるなら、それで何一つ問題ないんです。長編も必ず書けなければいけないとなると、この業界に入ってこようとする人が減ってしまう。競技者の数が増えなければ、業界も盛り上がらないし、新しい才能も出てきづらいですよね。最初に言ったように、読者にとっても短編こそが小説という世界の入口になるわけで、その入口が作られなくなるのは、端的に言って不幸ですよ。短編作家が脚光を浴びていた時代に、少しでも引き戻したい。この本がその一助になれたら、少しは業界に貢献できたかな、と思います。

第165回直木賞作家 異次元レベルの最新短編集

爆発物処理班の遭遇したスピン…鹿児島県の小学校に、爆破予告が入る。急行した爆発物処理班の駒沢と宇原が目にしたのは黒い箱。処理を無事終えたと安心した刹那、爆発が起き駒沢は大けがを負ってしまう。事態の収拾もつかぬまま、今度は、鹿児島市の繁華街にあるホテルで酸素カプセルにも爆弾を設置したとの連絡が入った。カプセルの中には睡眠中の官僚がいて、カバーを開ければ即爆発するという。さらに同時刻、全く同じ爆弾が沖縄の米軍基地にも仕掛けられていることが判明。事件のカギとなるのは量子力学!?

他に、日本推理作家協会賞短編部門候補「くぎ」、「ジェリーウォーカー」「シヴィル・ライツ」「猿人マグラ」「スマイルヘッズ」「ボイルド・オクトパス」「九三式」を収録。

1977年生まれ。「ダ・ヴィンチ」「STORY BOX」「小説 野性時代」「週刊文春WOMAN」など、雑誌メディアを中心に書評や作家インタビューを行う。@readabookreviewで書評情報を発信。