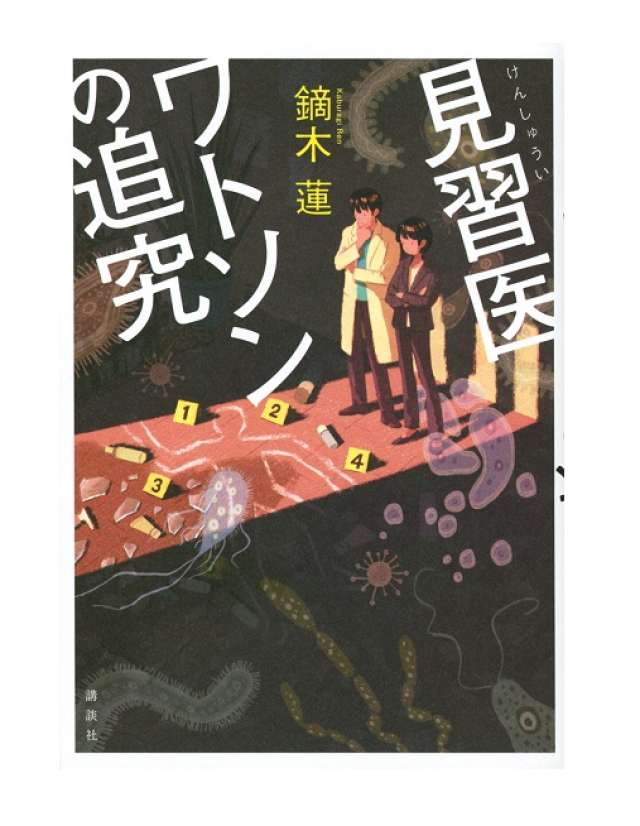

『見習医ワトソンの追究』スピンオフ 「値打ち」

文字数 17,056文字

その中に登場する、三品元彦&家入陽太郎の医師コンビが大活躍するスピンオフ短編「値打ち」を特別に大公開!

『見習医ワトソンの追究』を読んでいなくても大丈夫!

本作単体でお楽しみいただけます!

切れ味鋭い医療ミステリー、隙間時間にぜひご一読下さい!

「値打ち」

1

家入陽太郎は、救急処置室に待機するよう、院長の三品元彦から命じられた。患者の容態を聞くと、「民権党の代議士、森野栄作が搬送される。出迎えろ」と告げられ、院内携帯電話は切れた。

五月にここにきて約二ヵ月が経つが、院長と交わした言葉は数えるほどしかない。それもぶっきらぼうに指示されるだけだ。

陽太郎が勤務する三品病院は、大阪市生野区鶴橋にあって、ベッド数二〇〇あまりの中規模病院だ。三品は他に同じ規模の二つの病院を経営し、さらに三軒の高齢者施設と顧問契約をしていた。病院の経営というものが難しくなっているこのご時世にしては、かなり珍しい。

三品自身の専門は内科だけれど、昨今は老年医学の第一人者としてテレビや雑誌に顔を出し、自ら理想の高齢者施設『堺・さいわい苑』を建てる計画を持っている。

医者としての技量はもちろん、経営手腕は政界や財界からも注目されているそうだ。東京の信濃町で家入クリニックを開業している父、家入登からそう聞いている。

陽太郎は都内の総合病院での研修医生活を終えた後、すぐ父の元で働き出した。医大での成績は上位だったし、研修医時代もそつなくこなしたという自負があった。三〇歳の手前で、医師となれたことに有頂天になっていたのかもしれない。

ある日、高熱と咳で来院した車椅子生活の高齢男性患者の便から、多剤耐性菌を検出した。危険だと判断し、すぐに抗菌薬のイミペネムを筋肉注射した。父に相談しなかったのは、多剤耐性菌がクリニック内に広がることを危ぶみ、一刻も早く処置したかったからだ。

ところが、患者はその薬の構成成分であるリドカインの過敏症だった。やってはならない禁忌だ。当然容態は急変し、クリニックから近くの総合病院へ搬送する事態に陥った。

患者は一命を取り留めたが、死の一歩手前に追い込んだという後悔が、常に頭から離れなくなった。

自分の診断に自信が持てず、迷ってばかりで、ついには患者の前に座るのが苦痛になった。

父から「一度外の飯を食え。医療の本質を知れば強くなる。強くなれば再び患者の前に立てるはずだ」と、大阪の三品病院院長、三品元彦の下で勉強するように言われた。

父と三品は大阪総合大学医学部時代からの友人だ。彼の下でまずは他の医師たちの助手を務め、残りの時間は書類整理をするよう命じられた。

二ヵ月過ぎたいまも、まだ患者を診断するのは無理だ。まして救急患者となると、死にかけた男性の顔がちらつき、足が震える。

「あの、看護師長。田代先生は?」一緒に出迎える看護師長の室田君枝に尋ねた。田代は救急医療専門の医師だ。今回は彼の助手になるはずだ。彼の力量は看護師たちから聞いている。誰からも信頼されていて、自分の出る幕はなさそうだし、指示に従っていれば間違いはないと踏んでいた。

「田代先生の手を煩わせんでもええでしょう」君枝が関西なまりで答えた。

高校時代バレーボールをやっていた君枝は背が高く、一七五センチの陽太郎とさほど変わらない。ショートカットの童顔で、四〇歳を少し過ぎたくらいだろうか、仕事の手際がよく頼りになる姉御肌だ。

「ちょっと、待ってください。田代先生、きてくれないんですか」廊下に響く声を出してしまった。

「ええ、そうです。緊急性はないし、わざわざ呼び出す必要あらへんでしょ」

「緊急性がないって、どういうことですか」手の指を鳴らす。腑に落ちないことがあると、ついやってしまう癖だった。「救急処置室に運ばれてくるんですよね、森野さん」テレビやネットニュースで見たことのある森野の顔を思い浮かべた。太い眉の両端が下がった鼻ぺちゃの扁平な顔にずんぐりした体つきは、パグ犬を連想させた。

「そう、いまや時の人。収賄疑惑の森野先生」君枝が声を潜めた。

君枝は常に冷静な看護師長だ。それにしても、急患を迎え入れるのに、この緊張感のなさはおかしい。

「森野さん、いや森野先生は、どういった容態なんです?」

「倦怠感と熱があるって言ってたかな」

「それで救急ですか」

「家入先生、桜田大臣が雲隠れした事件知ってるでしょう?」君枝は裏金プール事件で有名になった大臣の名前を出した。「あの先生も、一時期うちの病院にいはったの」

「世間から身を隠すために入院……」政治家だけではなく、財界人や芸能人も病院を隠れ家にすることは知っているけれど、目の当たりにするのは初めてだ。

森野は大阪選出の代議士で、東京五輪の建設ラッシュに乗じて大手ゼネコン「住菱建設」から不正に金銭を受け取っているという疑いがかかっていて、野党からの追及が始まっていた。

救急車両の到着を知らせる回転灯が点った。

「きはった、きはった。先生、行きましょう」

いったん処置室に入ってその中を突っ切り、外扉を開くと救急車両の駐車スペースがある。停車したのは三品病院のロゴが入った訪問介護用ワゴン車だった。

スライドドアが開き、「快適、快適。なかなかの乗り心地だったよ」と元気そうな声を出して中から森野が下りてきた。上下ともグレーのジャージ姿で、まるでウォーキングでもしていたかのような出で立ちだった。

「先生、ストレッチャー用のエレベータを使用しますけど、よろしいですね」と君枝が笑顔で話しかけ、森野の手荷物を預かり処置室からエレベータ前へ誘導した。

「顔がさすさかいな」

エレベータに乗り込むと森野と目が合った。

「研修医か」森野は片目で見上げる。

「いえ」としか言えなかった。森野を見下ろす格好になりながら、彼の威圧感で声が掠れた。

「家入陽太郎、ね」森野は、陽太郎のネームプレートに目をやって言った。

「先生、家入先生はお若いですけど、優秀なお医者さんですからご安心を」君枝が二人の間に入ってくれた。

「院長が診てくれるんとちゃうのか」森野は一瞬だけ、こっちを見た。

「院長は『なごみ苑』に行ってるんです」君枝が即答した。

「そうか、苑の方か。ほなしゃあないな」

森野は急に声を低めて、おとなしくなった。

三品病院は、在宅介護を進める政府の意向に反し、既存の高齢者施設をグループ内に取り込んでいるという噂があった。

高齢者の場合、同じ薬を使ったとしても効き目に大きな差が生まれることに着目して、高齢者選抜の治験を推し進め、三品はそれによって創薬にも口出ししようとしていた。地球規模の高齢化社会で、医療の最先端を行くのだ。必ず国益をもたらす、と豪語しているのをテレビで見たことがある。

この病院に漂う政治的な匂いは、陽太郎もはじめから感じていた。だが、ここまで露骨に政治家に便宜を図るのを目にすると、嫌悪感を抱く。

「先生、熱はいつからですか」君枝が初診カードに記入し始めた。

「うーん、気づいたのは二週間ほど前や」森野が答えた。

そのときエレベータが六階についた。

そこから廊下を右に進み、三〇メートルほど行った突き当たりに特別室がある。

その前のドアは、暗証番号を入れないとロックが解除されない。君枝は慣れた手つきでロックを解除して、先に入り、カーテンを開けた。

「おお、我が選挙区もビルが増えたな」森野はベッドサイドのソファーに腰を下ろすと、窓の外に目をやる。

「では、体温と血圧を測りますね」君枝は体温計を手渡し、森野の太短い腕に血圧計の腕帯を巻いた。「先生はおいくつでした?」

「六八や。わしも年取った」

「お熱ですけど、さっき二週間前からとおっしゃいましたが、そのとき何度くらいだったか覚えてはります?」

「三八度三分くらいあった。風邪やと思て市販の風邪薬を飲んだんや。ちょっと、ましになったけど」すぐにまた、熱とだるさがでてきたという。「これ幸いと院長に電話したちゅう訳や。逃げるんとちゃうで、ほんまに体調不良で入院するんやさかいな」森野は大きな声で笑った。

病人のものとは思えない大声が、八畳の特別室に響いた。

「食欲は、いかがですか」

「ビールが不味うてな」森野は、自分の健康のバロメーターは一口目のビールの味が旨いかどうかなのだと言った。「つまり食が進まへんちゅうこっちゃ」

「いけませんね。熱が三八度三分、血圧は上が一五〇で下が九〇、少し高いですね」と言って君枝は、陽太郎に目配せする。

ソファーに体を沈める森野の前に移動して片膝をつき、正面から彼を見る陽太郎に、小声で耳打ちした。「皮疹があります」

陽太郎はうなずき、森野に「胸を」と言って、聴診器を耳にはめた。

森野は面倒くさそうにジャージをまくり上げる。

「失礼します」さらにインナーを持ち上げ、聴診器を胸に当てた。横腹にも皮疹の痕が点在しているのが分かった。

「脈拍が早いですが、心音は問題ないです。皮疹の痕があるんですが、痒くなかったですか」

「そこら中が痒かったけど、我慢できんほどでもなかった。なんかにかぶれたか、食べもんにでも当たったか。いまは痒いことないし」

「だるい以外に、何か変わったことはありますか」と訊きながら頸部のリンパ節を触った。やはり腫脹がある。さらに首筋の固さをみた。そのまま目を診る。視野、眼球の位置、強膜、結膜、瞳孔、ペンライトで対光反射も診たが、いずれも正常だった。

「そやな、体が重い。体重は減ってるんやけど」森野はこの二週間で、四キロほど体重が落ちたと言った。「ゴールデンウイークから暑なったやろ。ほんでわしの一番嫌いな梅雨に入った。毎年夏バテの前倒しがあるんやけど、今年はとくにきつい。やっぱり歳か?」

「いえ、年齢とばかりは」と答えながら脇の下に手を差し入れ、リンパ節を触診する。明らかな腫脹が認められた。次に腹部へと手を移行させる。

「痛いな、そこ」森野のみぞおちから右、肝臓付近に張りを見つけて押したとき、声を上げた。

「便は出てますか」

「下してる、このところ。風邪のときによう腹下す質でな」

「熱が続いているのが気になりますから、念のため尿と血液の検査をしましょう」今度は陽太郎が君枝に合図して立ち上がる。

「おしっこはええけど、血ぃ抜くんは好かんな。けどまあ、しようがないか。そや、おとなしく検査を受けるよって、今晩はシャンパンでも飲ませてもらおか」

「それはダメですよ、絶対に」陽太郎は首を振った。

「味が分かるようになったら、大したことないいうことやから」

「先生、ちゃんと治してから、おいしいお酒を飲まはった方がいいんやないですか」君枝が、森野に微笑みかける。

「そうやな。そないしょうか。室田さん、そのときは付き合うてや。そうや、もうじき秘書がきよるさかい、通したって」

「中川さんですか、それとも藪内さん?」

「藪内や。いまは、彼がわしに張り付いてる」

「分かりました」

「血ぃ抜いた後、しゃきっとする薬でも打ってんか」

「それは……」と陽太郎が言いかけたのを、君枝が遮るように声を発した。「じゃあ入院手続きの書類に目を通しておいてください。検査の準備をしますから、ここで休んでいてくださいね」

「分かった」叱られた小学生のような目で、森野はベッドに移った。

陽太郎は君枝に連れられるように特別室を出た。

2

その日の夜、森野の熱が三九度近くまで上がり、息づかいが荒くなる呼吸促迫状態となった。

血液検査の結果を前に、陽太郎と君枝、そして内科部長の陸郷武夫がカンファレンスをしていた。陸郷は六〇前にもかかわらず、趣味でボクシングをしていると聞いている。彼の首筋を見ただけで筋肉質な体が想像できた。

通常はカンファレンスルームを使うが、今日は部長室に集まっていた。君枝に訊くと、特別な患者の治療方針を立てるときは、そうするのが習わしだそうだ。

この病院で、医療の本質を学ぶことなどできるのだろうか。きな臭さばかりが目について仕方ない。

「CRPが二か。何かに感染してるが中度の炎症。高熱からすれば当然の数値だな」陸郷が言った。

炎症の程度を示すCRPは、〇・三以下が一般的な基準値の範囲で、森野のレベルはそれほど重症でもなかった。インフルエンザで高い熱が出てもこれくらい上がることはある。白血球数もそれほど上がってはいない。

「問題は、肝臓だ」陸郷は、AST、ALTが基準値の二倍以上、T−Bilも上限の数値を超えている点を見て、中度の肝機能障害を起こしているようだと言った。

「急性肝炎でしょうか」陽太郎が訊いた。

「そのあたりは精密検査をしてみないと分からない。二週間前から三八度三分ほどの熱があったということだから、いわゆる不明熱だが、まず考えられる疾患は? 家入くん」

「感染症、膠原病、悪性腫瘍です」

「うん。エコーの後、フェリチン、赤沈、尿沈渣の数値にも注意して、MRIとPETスキャンで悪性腫瘍を調べてくれ。まずはその可能性を除外したい。甲状腺機能亢進とか薬剤性の炎症もあるし。とにかく検査を急ごう。悪化して黄疸が出るかもしれない。クレアチニンの数値もよくないから腎臓も弱ってるし、尿タンパクも出てる。エコーと造影CT検査のオーダーをお願いします、室田さん。あと森野先生の病歴はどうだった?」

「採血時にいろいろ聞いたんですが、この数十年、風邪以外医者の厄介になったことはないと。秘書の方が今年の三月に行った健康診断の結果を持ってきてくれました。これです」

君枝がテーブルに置いた。

「血糖値も正常だし、六八歳にしては優秀な結果だ。問診所見にも問題なしとある」陸郷が陽太郎に診断用紙を回す。「どう思う?」

「問題ないですね」

「常飲している薬もない。この四ヵ月の間で何があった。渡航歴は訊いてるね」陸郷は君枝を見た。

「この二年ほどどこにも行かれてないそうです」

「家族も?」

「家族は昨年の夏にカナダ旅行をされたと聞いてます」

「家入くん、現状から急速に進行する疾患、考えられるだけあげてみてくれ」陸郷が鋭い視線を向けてきた。

「髄膜炎菌感染症、電撃性紫斑病としての敗血症、黄色ブドウ球菌性感染性心内膜炎、リケッチア症……」

「もっとも可能性が高いのは髄膜炎菌感染症だな。それなら首の硬直と頭痛が特徴だが、どうだった?」

「頭痛は訴えてません。首の硬直もありませんでした」

「しかし現状には合致する点が多い。髄液検査もすべきだな。原因を突き止めたい。アセトアミノフェンを投与してみるか」

「肝臓と腎臓を守りつつ、様子をみるんですね」

「改善されなければ、抗生剤だ。血液培養の結果が出るまでは注意深く経過観察するしかない。全身性リンパ節腫脹、伝染性単核球症様症候群もマークした方がいい」

「感染症だとは思いますけど、何に感染したのかを突き止めないといけませんね。先生が言われたアセトアミノフェンと併用して、グリチルリチン酸モノアンモニウム、グリシン、DL−メチオニン配合薬で肝臓の炎症を少しでも改善させた方が……」と言いながら動悸が激しくなってくる。

「血液培養をオーダーして、点滴しようか。いま家入くんが言った薬でいいね」

「えっ」

「どうした? 君が判断するんだ」

「僕が」声がひっくり返ってしまった。

「もちろん私もフォローはする。だけど院長が君を主治医にするようおっしゃったんだ。とにかくやれるところまでやってみてくれ。患者のデータは共有するから」

「先生。僕はまだ、そこまで……」主治医になるということは、自分が決断するということだ。もし判断を誤ったら……。

「院長には院長の考えがある。やりなさい」陸郷は陽太郎の肩を叩き、席を立った。

出て行く陸郷を目で追っていると、君枝が訊いてきた。「家入先生、腹部エコー検査の準備しますね」

「そう、そうですね」陽太郎は立ち上がった。また足が震えた。

「造影CTは明朝、一〇時に予約いれておきます」

「わ、分かりました」

腹部エコー検査の結果、腫瘍は確認できなかったが、肝臓と胆管、さらに腎臓の周辺に炎症が認められた。

熱は依然として三八度五分付近から下がる気配はない。点滴の薬剤を確認して、いったん宿直室で休むことにした。

椅子の背にもたれ、ぼうっとコンピュータ画面の電子カルテを見ていた。血液培養の結果が出るのは五日後だが、熱が下がらなければ解熱薬と抗菌薬を投与する必要がある。だが原因菌を絞り込めないまま薬剤を使うのは大きなリスクを伴う。

覚悟ができるか──。

今度失敗すれば、立ち直りを期して大阪にやってきたことが徒になる。それどころか医師として、二度とやっていけなくなるかもしれない。

考えたくなくて、栄養補助食品をほおばり缶コーヒーで流し込む。

誰かが置いていったミカン箱を二つの椅子の間に置いて、仰向けになれる簡易ベッドを作り、横になった。こんな粗末な寝床でも、少しだけまどろめた。

院内携帯電話の着信音で起こされた。携帯電話に表示された時刻は、午前五時四〇分だった。

「はい、家入です」声を絞り出す。

「先生、森野先生に羽ばたき振戦が出てます」君枝の声だった。

羽ばたき振戦とは、自分の意思ではなく、勝手に手のひらが羽を動かすようにばたつくことで、肝機能が落ちて体内のアンモニアが脳に影響を与える、肝性脳症の初期症状だ。

「すぐ行きます。固定姿勢保持はどうです?」と聞きながら白衣をまとい、部屋を飛び出す。

「できません。意識障害があります」

「昏睡レベルは、二ですか」

「三との間だと思います」

「いま特別室の前です」手前の扉の暗証番号を押そうとしたとき、中から君枝が現れた。

「お願いします」扉を開け放ち、君枝が陽太郎を部屋に入れた。

ベッドサイドには若い看護師、徳田葉月が立っていた。彼女は二二歳、小柄で高校生のようにしか見えない。点滴をはずそうとしている森野を押さえるには、体力不足のようだった。

君枝は葉月がうらやましいと言ったことがある。自分は背が高いことで、患者さんに威圧感を与えてしまうからだそうだ。

陽太郎が森野に駆け寄り腕をつかむ。「森野さん、森野先生」大声で呼んだが、森野は陽太郎を見ようとしない。「肝不全用アミノ酸製剤を五〇〇ミリリットル点滴します」と君枝に言った。

三時間かかって点滴を体内に入れ、ようやく森野の症状は落ち着いてきた。

3

森野は意識があるものの、すぐに眠ってしまい会話が成り立たない状態だった。PETスキャンや造影CT、MRIなど画像診断で、やはり肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓などの臓器に腫瘍がないことがはっきりした。しかしながら肝臓の炎症は激しく、全身状態は刻一刻と悪化している。たった一日なのに、森野の顔には生気がなくなり、体もしぼんだように見えた。

昨夜はとっさに自分の判断でアミノ酸製剤を点滴したが、今思い返してもぼんやりしていて、冷静だったとは思えない。

やはり広域抗菌薬を投与すべきだったのだろうか。いや髄液に異状はなかったし、むやみに広域抗菌薬を使えば耐性菌を発生させ、院内感染の危険さえ生じるではないか。血液培養の結果が出るのはまだ四日先だ。待っていては遅すぎる。

このまま手をこまねいていてはいけない。そうは思うが新たな方策は浮かばない。いや浮かばないのではない。考えるのが怖い。一つ薬の名前が浮かぶと、その十倍の副作用を思い描いてしまう。

「家入先生、院長がおつきになりました」六階のカンファレンスルームにいると、君枝から知らせが入った。

五分程度の時間だったと思う。けれど面接試験を待つ学生のような緊張が、三〇分ほどに感じさせた。

ドアが開き、オールバックの髪にちょび髭の三品が現れた。

「主治医、原因菌を見つけたか」と三品は薄笑いを浮かべた。

「いえ、まだです」

「そうか。しかしこのままだと、森野の肝臓は二日ともたない。家族だけの渡航歴なんて意味がない。多くの人間と接触するのが政治家の仕事だからな。秘書を呼んでくれ」三品は君枝に言った。

「はい、すぐに」

かけていく君枝のナースシューズの音を聞きながら、三品が目の前の椅子に腰を下ろすのを見ていた。

「なあ陽太郎くん、森野は新聞や週刊誌の記者から逃げるためにここに入院した。どういうことか分かるか」

「法を犯したということですか」

「そういう一面はある。また一方では助けを求めてきているんだ。つまり我々は恩を売ることになる。恩返しをしてもらう前に死なせるな、絶対に」

「恩返しをさせるために……」

「そうだ。私は来年、大阪総合大学医学部の第四内科教授選に出馬する。与党議員とのパイプは、あればあるほどいい。もちろん計画中の高齢者施設の建設には、住菱建設の協力もほしい。理解できたか」と、三品は下から煽るような目で言った。

「贈賄の建設会社と収賄の森野先生の両方に恩を売る?」使いたくない単語を口にした。

「さすが家入の息子だ。飲み込みが早い。分かったら、真剣になれ。森野の父親をうちの関係施設に預かったことでも、十分感謝されてはいるがな」三品の口元がほころぶ。

「なごみ苑、ですか」その名が出たとき、来院した森野が急におとなしくなったのを思い出した。

「脳梗塞で右半身が麻痺して、面倒が見られず手を焼いていたんだ」

そのときドアがノックされた。

「入れ」

君枝に連れられて入ってきた藪内は、母親に付き添われた子供のように神妙な顔つきだ。瘦身で背が低く、三〇代後半だろうが、前髪がかなり後退していた。

「三品院長、森野がお世話になっております」藪内は深く体を折った。

「いまあんたのボスは危険な状態にある。何らかの感染症だと思うが、一刻も早く原因菌を突き止めないと……」三品は言葉を切った。

「森野は、どうなるんですか」藪内は青白い顔を三品に向けた。

「亡くなる」

「そんな、こちらに入院したときはあんなに元気だったのに」藪内は責めるような目を陽太郎に向けてきた。

「本人の話じゃ、熱があるのに気づいたのが、二週間前。なら感染したのはもっと前になる。その原因菌は体の中の棲みやすい場所を探していたんだ。そして居座られた臓器の機能が限界点に達した。それで訊きたいことがある。この三週間、いやひと月ほどの間に森野さんと接触した人間で、海外渡航した者がいるかどうかだ。すぐ調べられるか」

「ひと月、ですか。会った人物はすべてメモしてますんで、ちょっとお待ちください」藪内はずっと手にしていたスマホをいじり始めた。「代議士の先生方だとほとんどが派閥の方ですから、第一秘書にメールで問い合わせれば分かるはずです」

「緊急だと書いてくれ。それとその人たちの体調に変化がないかも」

「分かりました」と藪内は素早い指さばきでスマホを操作する。

「代議士以外はどうだ?」

「それもすべて分かっておりますので、そちらの方は電話で」

「女性関係もな。性感染症だって視野に入れないといけない。この階の談話室を使ってくれ」

「はい、ではそうさせていただきます」藪内は慌ててカンファレンスルームを出て行った。

「あとは、身体診察の徹底だ」三品が陽太郎に向き直る。

「リンパ節は首、脇、鼠径部まで腫れてました」

「見るべきは小さな傷だ。ダニとか動物の爪痕か噛み痕を徹底的に探すんだ」

ややあって汗だくの藪内が戻ってきた。

「早いな」

「このところ部会や委員会などが続いていて、森野と付き合いのある先生方は東京で足止めを食ってまして、どなたも海外へは行っておられませんでした。その他は財界の方が三名、どなたも日本から出てません」森野の海外渡航に関する資料を作成するためのアンケートだとして訊いたので、信憑性があると藪内は付け加えた。

「噂のゼネコンはどうだ?」

「……それは、ちょっと」藪内の表情が曇った。

「そいつを確かめてくれ。接触してるんだろう?」

「わ、私から連絡をとるのは、いまは特にまずいかと」しどろもどろの藪内の額に汗がにじんでいた。

「もし、その人物が同じ感染症を起こしていれば、原因を特定できる。ボスは助かるんだぞ」

「しかし……森野の許可なしには」

「許可だと? いま私の言うことを聞かなければ、あんたのボスは、二度と指示も許可も出せなくなるぞ」ドスの利いた声で三品は言った。

「…………」

「命に関わるんだ、贈賄の容疑者の方も」三品がややこしい言い回しをしたのは、わざとだろう。

「……分かりました。連絡します」

肩を落として出て行こうとする藪内に、三品が言葉を投げる。「いますぐ、ここでな」

おずおずと壁際に行き、藪内が連絡をとったのは、住菱建設の坪井町子という建材開発部の部長だった。町子にもやはり渡航歴はなかったという。

「うちの森野と会ったときの体調は?」という藪内の質問に、町子はこう答えた。「森野先生にお目にかかった日の体調に問題はありませんでした。むしろ三日後に体調を崩しましたけど。名古屋の住菱ハウスのスタッフも風疹になった者がいたから、もらったんじゃないかしら」風疹で五日ほど会社を休んだという。

電話を終えた藪内に、三品が訊いた。「なんだ? その名古屋のハウスって」

「あっ、いや、それは……」藪内の瞬きが激しくなった。

「どうした?」三品が藪内の顔を露骨にのぞき込む。

「院長、勘弁してください」

「森野と坪井町子とは不適切な関係なのか?」

「違います、それはあり得ません」

「贈収賄疑惑なんて、週刊誌でみんな知っていることだろう? この期に及んで何を隠してるんだ」

「院長、これ以上訊かないでください」藪内は頭を下げた。

「接触した相手の名前、日付、場所まで特定されれば、ごまかしようがない。動かぬ証拠になるから言えないってことなのか」

「ですから、もう」

「医者は守秘義務がある。それを利用してるのはそっちの方だと思ってたが、違ったようだな」三品が鼻で笑った。

「…………」

「あんたはまだことの重大さを分かってない。あらゆる可能性を考えないといけないんだ。本来なら、森野氏の自宅、議員会館の事務室に原因菌がないかを調べたいくらいだ。しかし時間がない。だから普段行かない場所、会わない人間に絞っているんだ。それくらい分からないのか」

「そうはおっしゃっても……」

「知っていながら黙ってると、あんた、人殺しになるぞ」

驚いて陽太郎は三品の顔を見た。まるで脅し役の刑事のような台詞をはいたからだ。

「ひ、人殺しだなんて」藪内は息をのんだ。

「人が死ぬと、しなくてもいい後悔をするもんだ。ただあんたの場合は心底後悔することになる。ボスを見殺しにした秘書だ。いくら永田町でも、もう誰も雇わんだろう」と三品は言い捨てた。

「ま、待ってください。実は、先方の坪井部長がいま取り組んでいるプロジェクトに関係がありまして」観念したのか、藪内は話し出した。二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックの選手村建設時に使用する建材について、自社の製品を使ってくれるよう組織委員会に働きかけてほしいと、森野に陳情してきたという。

「汚職のために、わざわざ東京から名古屋まで、ご苦労なこった」

「住菱ハウスは現在建設中の住宅展示場で、うちの先生はそこで使われるセルロースナノファイバーを見学しにいったんです」セルロースナノファイバーは、材木や藁の繊維から作った鉄の約五倍の強度を持つ新素材で、環境省が普及を後押ししていると説明した。「鉄はどうしても燃料がいりますし、温室効果ガスを排出しますから」

「ほう、建設中の住宅展示場、か」三品が天井を見上げて漏らす。

「住宅展示場に、何かあるんですか」二人のやりとりを黙って見ていた陽太郎が思わず尋ねた。

「たまり水や、汚泥の中は細菌や真菌の巣窟だ。鼠や野鳥の糞尿も感染源になり得るし、場所によっては、やはりマダニの線もあるな」

「そういうことですか」

「藪内さん、その住菱ハウスにはあんたも行ったんだろう?」

「ええ、会談はセンターハウスで行われ、私は外で待っていました」

「展示場全体としてのできあがり具合は、どんな感じだ?」

「敷地内のバラ園や植え込みはできてましたが、センターハウス以外は八棟の住宅が建つ予定だと伺ってましたけれど、それぞれ完成度は五、六十パーセントくらいの印象です」ヘルメットをかぶって敷地内を見学したそうだ。

三品は展示場の住所を聞き、万が一に備えて森野の家族を大阪市内に呼び寄せるよう藪内に言った。

陽太郎は、特別室にいた。森野の身体診察を再度行うためだ。

この特別室は、ICU並の機器が設置可能な作りになっていた。日本では珍しい設備だ。

断続的に苦しそうに唸る森野に、三品の指示により広域抗菌薬の点滴を始めていた。そうしておいて足先から陰嚢や肛門、臀部、腰や背中、そして上半身、腕と全身をくまなく観察する。

マダニ、動物の噛み痕は見当たらなかったが、ほぼ全身に軽度の皮疹があり、右手薬指に刺創による結節が見つかった。

結節の中央、丸く膨れた部分をよく見ると膿が出ていたことが分かる。

何の傷だろう。刺創の形状は分からないけれどかなり鋭いもののようだ。

ベッドサイドにある特別室備え付けの内線をとった。院長室直通だ。

「何か見つかったか」すぐに三品が出た。

「マダニや動物の噛み痕は見当たりませんでした。でも気になることが」

「何だ? 早く言え」

「指に」陽太郎は結節のことを話した。

「そうか。このまま待ってろ。秘書に確かめる」三品は自分の携帯で、藪内を呼び出したようだ。

内容は分からないが、受話器の向こうで三品の威圧的な話し声が聞こえる。

陽太郎は片方の耳で森野の呻吟を聞き、三品の応答を待った。

「バラだ」三品の声がした。「住宅展示場にバラ園があると言っていただろう。確かめたら、森野はバラをいじっていて棘を刺したらしい。これを聞いて、どう判断する?」

「……スポロトリクス・シェンキィ?」と頭に浮かんだ真菌の名を口にした。

「うん、それで?」

「スポロトリクム症かもしれないと思ったんですが、こんなに重症化するんでしょうか」

「そうだな、まれに肺やその他の臓器に感染する。その場合は重症化することはある。で、治療は?」

「森野さんの体重は約八〇キロですから、アムホテリシンBを二〇〇ミリグラム点滴静注……いえ、その前に体液を調べてスポロトリクス・シェンキィだと確定しなくては」

「おう、そうか、主治医は陽太郎先生だったな。主治医の言うことに従おう。培養している間に森野が葬儀屋の世話にならなけりゃいいがな」と三品は嫌みを言った。

「す、すぐ始めます!」と陽太郎は内線を切り、駆け足で薬剤保管室に行ってアムホテリシンBをとると、点滴に加えた。

4

次の日、やや持ち直したかに見えた森野だったが、午後三時過ぎ再び容態が悪化した。アムホテリシンBが期待通りに効いてくれなかったようだ。

抗菌薬を一旦中断し、血漿交換法を実施して延命するしかなかった。

「原因は真菌じゃなかったのか」三品が特別室の隣の別室でつぶやいた。そこからガラス越しに森野のベッドが見える。ベッドサイドモニターやその他の機材につながれた森野に、入院当初の豪胆さは見る影もなかった。

「ほんの一時ですが、落ち着きをみせたんです……でも、やっぱり間違いでした。時間がないのに……僕にはもう判断できません」陽太郎は髪の毛をかきむしった。

「陽太郎くんは、こんな悪徳政治家は好かんだろう? そんなに落ち込む必要はないんじゃないか。それともわざと間違えたか?」三品は笑みを浮かべた。

「そんなことありません!」あまりの言葉に声を荒らげた。

「それなら次の手を考えろ。後悔するだけの医者は、患者にとって死神だ。立ち止まるな、考えろ、考え尽くせ」

「……バラの棘を指に刺したことは見過ごせません。刺創が結節になっているということは、化膿した証拠ですから……それに」悔しさを言葉に変えようと必死になった。

「それに、何だ。言いたいことがあるなら吐き出せ」

「森野さんは何をしようとしたのか。どうしてバラなんかに触れたんでしょうか。勝手なイメージなんですが、バラの花と森野さんが、どうも結びつかなくて」

「うん。陽太郎くん、これから出かけるぞ。準備しろ」

「患者を放っておくんですか」

「もう間違いは、許されん」低い声で三品が漏らした。

三品は病院の車を陽太郎に運転させて、五分ほどの場所にある、なごみ苑に向かった。

車内から事務長の佐野に連絡し、入所者の森野栄一郎との面会の準備と、彼のカルテの用意をするよう告げた。

駐車場に看護師長の香河彩芽が出迎えに来ていた。大きな門を通り、中央棟を抜け中庭に出て、再び二階建てのこぢんまりとしたマンションのような建物に入った。

栄一郎の個室は、建物に入ってすぐ右側、中庭の花壇に近い場所にあった。

栄一郎は起こされたベッドに座っていた。

「森野さん、三品院長と家入先生がお見えになりましたよ。森野さんに訊きたいことがあるそうです。大丈夫ですか」彩芽は栄一郎の動かない右手をさすりながら、目を見て言った。

「わしに訊きたいってなんや、先生」栄一郎は歯がなく、空気が抜けて聞き取りにくいけれど、声はしっかりしていた。

三品は彩芽から栄一郎のカルテと介護に関する資料を受け取り、ベッドの横の椅子に座る。「森野さん、息子さんのことを訊きたい。とくに子供の頃のことだけれど」

彩芽が三品の隣に椅子を並べ、陽太郎に腰掛けるよう促した。

「栄作。あいつ、いま大変なんやろう? 議員になんかなるさかい」

栄一郎は息子が収賄を疑われ、野党やマスコミから追及されていることを知っていた。

「いま、うちの病院にいらっしゃいますよ」三品は丁寧な言葉を使った。

「逃げとるんか」髪の毛は一本もなく、痩せて目がくぼんでいたが、瞳は力強くきちんと三品を捉えていた。

「いや息子さんは逃げてなんかいません。本当に体調を崩しているんです」

「ほんまに病気なんか、あいつ。先生、あんじょう診たってください」』

「ええ、もちろん。それで訊きたいんです。森野さんがここに来て、インフルエンザに罹ったことがあったでしょう? ちょうど五年前」

「ああ、あのときは死にかけたな。先生が三日三晩、命がけで治療してくれはったと聞きました。息子でさえ、看病にもこんかったのに。ほんま先生のお陰で助かりました」栄一郎は左手だけで拝むような仕草をした。

「それはいいんです。思い出してほしいんですが、息子さんも、インフルエンザに罹ったことはなかったですか」

「そういえば、栄作も中学校のとき、インフルエンザで入院したことがあったな」

「そうですか」そう言いながら三品は、陽太郎にカルテを手渡した。

そこには栄一郎がインフルエンザによって多臓器不全を起こした、という五年前の記述があった。

高齢者の場合、インフルエンザでも重篤化することはあるだろう。三品が何を言いたいのか分からなかった。

「そのとき、息子さんを診た病院の医師が、こう言いませんでしたか。肝臓や腎臓が悪くなっていると」

「先生、よう知ったはる。熱冷ましでも注射してもらおうと思て病院に連れて行ったら、すぐ入院せえ言われて。それでも熱は下がらへんし、体は弱っていきよる。ほんで腎臓まで悪なるところやったらしい」

「よく覚えていてくれました、森野さん。ありがとう」三品が栄一郎の手を握った。「使い込まれた手ですね。確か庭師をしておられた」としみじみと言った。

「栄作はこの手が嫌いでな」

「この、仕事をする手が?」

「わしは、庭師の仕事をあいつに見せようと仕事場によく連れて行った。興味津々の目を見て嬉しかったんや。けど、あいつは大きな屋敷の主人にへいこらする親父を見たくなかったようや。あげくにあいつ、政治家の豪邸でぎょうさんのバラの手入れするわしを見て、自分は庭師を雇う側になってやるって言いよった」

「そうでしたか」三品は一瞬黙り込んだ。そしてもう一度栄一郎の手を握り、「森野さん、本当にありがとうございました」と頭を下げた。

三品は、陽太郎に外へ出るよう顎で指示した。

「院長、どういうことですか」車を発進させ、助手席の三品に尋ねた。

「成人スチル病だ」

「成人スチル病……」

成人スチル病は、原因は不明だが、遺伝性の素因を持った者が罹ることがあるとされている疾患のひとつだ。何らかの感染症、例えばインフルエンザや風疹などに反応して起こり、まれに多臓器不全を引き起こす。単一病因ではなく様々な病因から結果的に生じるとされている。

「遺伝したな。坪井部長は森野と会った三日後に風疹を発症している。風疹は発症前でも三日なら十分感染能力がある」

「風疹に感染していたんですか」

「そうだ。その上、たまたまバラの棘にあったスポロトリクス・シェンキィが体内に侵入して、自己免疫システムを暴走させたんだろう。ステロイドと免疫抑制薬を投与しろ。いや、決めるのは主治医である陽太郎くんだがな」

「僕が決める……」ハンドルを握る手に汗がにじんだ。

5

三品の見立ては正しかった。

森野は、三日間の点滴が効き始め、徐々に回復していった。血液培養の結果が出たのはその頃だった。分析データを見ても三品の予想はことごとく当たっていたのだ。

三品は臨床していない。患者の体には一切触れていないのだ。だからといって数値を鵜呑みにして判断しなかった。三品が鑑別診断をするのに、着目したのは父と息子の関係だった。

そんな発想は、自分にはできない。深い人間理解のたまものなのだろうけれど、三品にそんなヒューマンな感情があるとは思えなかった。

恩を売るために森野を救え、と言ったのだ。また反面、父栄一郎が生死をさまよったとき三日三晩命がけで治療したという。

ますます三品という医師が分からなくなってきた。

三品は、森野が危篤に陥ったことを世間に公表した。逃げ隠れするために入院したのではないことを示したのだ。

「森野議員の病状はひと月ほど前から始まっていた。金銭授受などできるほど元気だったかどうか」と記者会見で述べ、間接的に森野のアリバイを証明してやった。

二週間後、退院できるまでになった森野が、礼が言いたいと三品を特別室に呼んだ。

陽太郎が、三品と共に特別室を訪ねると、ややスリムになったスーツ姿の森野がソファーに腰掛けていた。

「命の恩人や、おおきに三品院長」

「礼には及びません。こっちにいる主治医の判断です」三品が陽太郎を親指でさした。

「そうか、若先生が。研修医呼ばわりして悪かった」

「いや僕は何も」

三品は森野の疾患が重篤化したのは、バラに付いていた真菌と風疹ウイルスとに起因したことを説明し、ソファーに座りながら言った。「まあ本当に感謝しなければならないのは、施設にいるあなたの親父さんですがね」

「親父が、なんでや?」森野は怪訝な顔を向けてきた。

「嫌ってたんですってね、大きな家の人間にへいこらしてるのが嫌だって」

「そんなことはない」森野は慌てて否定した。

「人目につく東京、地盤である大阪を外し名古屋の展示場を選んだのはよかったが、森野さん、どうしてバラなんかに触ったんです?」

「それは、手入れが雑やったからや」

「雑?」

「バラの面倒を見ているやつに意見してやろうと思た。バラがしおれてたんや」花をよく見ようとして茎に触れたという。

「なるほど。親父さんの仕事をきちんと見ておくべきでしたね。何百、何千というバラを手入れしても、棘を刺すようなことはなかった。だが素人のあなたはバラを甘くみたんです」

「親父とは関係ないやろ」

「いいや、親父さんが、あなたがインフルエンザに羅ったときのことを覚えていてくれなかったら、治療はできなかった」

「いずれにしても院長のお陰や」森野は大仰に三品に握手を求めた。「できるだけのことはさせてもらう」

「あなたは金銭を受け取っていなかった。いくらかは知りませんが」三品は、握手を解き、森野の手に白紙の振込用紙を渡した。「では、これを」

「ん? 寄付は禁止されとる」

「いや、治療費です。あなたの命の値段ですよ」三品は笑って席を立った。

出口に向かう途中、立ったままの陽太郎の顔をちらっと見てこう言った。「人の命は、命がけで守る値打ちがある。覚えておきなさい」

陽太郎は、自分の了見の狭さを、後悔という手段で見まいとしていたに過ぎなかったことを悟った。医療の本質に迫るにはまだまだ時間が必要だ。

三品の背中に深々と頭を下げた陽太郎の耳朶に〝後悔するだけの医者は、患者にとって死神だ。立ち止まるな、考えろ、考え尽くせ〟という三品の言葉が蘇った。

(了)

死因を見つけ、無念を晴らせ! 僕は「医者」なんだから――。

乱歩賞作家渾身! 医療×警察ミステリーの傑作!

何者かに腹部を刺された五十嵐夏帆が大阪の三品病院に緊急搬送された。懸命な治療の甲斐もあり、損傷した脾臓を温存したまま夏帆は一命をとりとめた――かに思えたが、術後あり得ない速さで容態が急変、命を落としてしまう。

死因は刺傷によるショック死、あるいは医療ミス、それとも――?

院長から死因の究明を命じられた内科医の家入陽太郎は、夏帆の事件を担当する大阪府警の刑事・成山有佳子の協力を得て調査を開始するが……。

鏑木 蓮(かぶらぎ・れん)

1961年京都府生まれ。広告代理店などを経て、92年にコピーライターとして独立する。2004年に短編ミステリー「黒い鶴」で第1回立教・池袋ふくろう文芸賞を、06年に『東京ダモイ』で第52回江戸川乱歩賞を受賞。『時限』『炎罪』と続く「片岡真子」シリーズや『思い出探偵』『ねじれた過去』『沈黙の詩』と続く「京都思い出探偵ファイル」シリーズ、『ながれたりげにながれたり』『山ねこ裁判』と続く「イーハトーブ探偵 賢治の推理手帳」シリーズ、『見えない轍』『見えない階』と続く「診療内科医・本宮慶太郎の事件カルテ」シリーズの他、『白砂』『残心』『疑薬』『水葬』など著書多数。