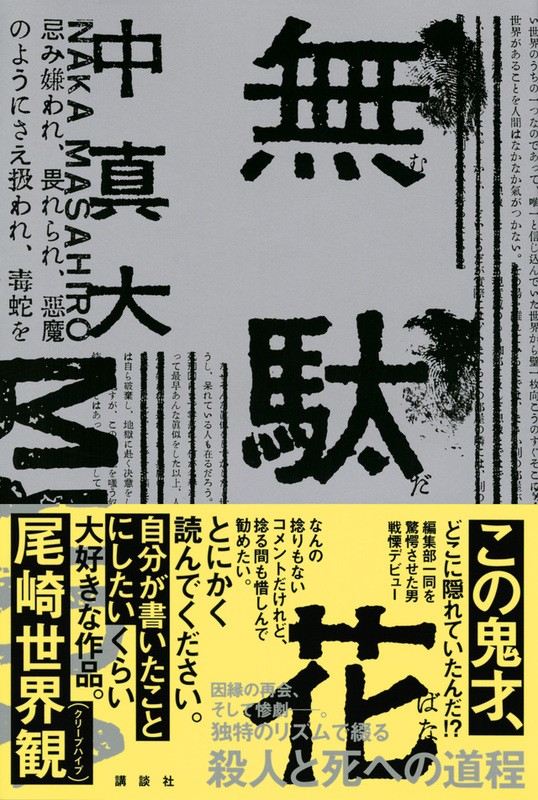

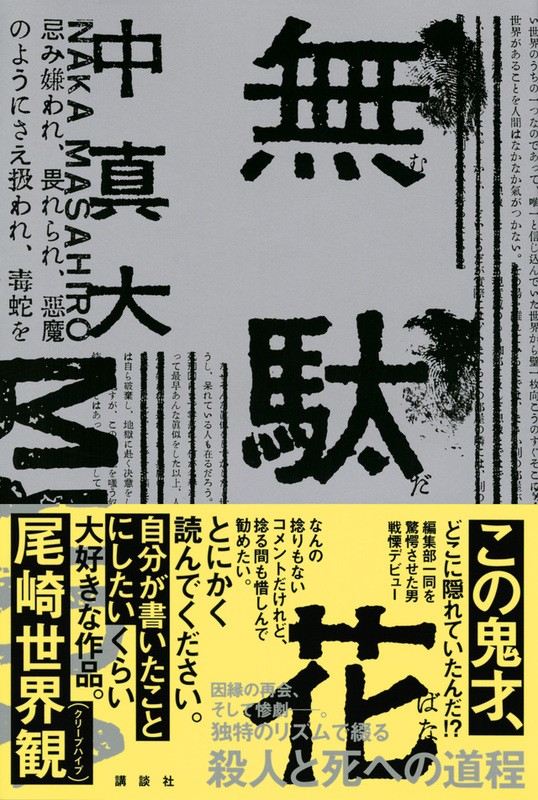

『無駄花』中真大

文字数 9,653文字

第十四回小説現代長編新人賞にて奨励賞受賞を受賞した中真大の『無駄花』。その冒頭を無料で試し読み。清濁問わないエネルギーとエモーションに満ちた新鋭のデビュー作をお楽しみください。

一

「お前のような人間は死にやがれ」

それが政府の結論だった。当然だ。お陰で幾分かの自由を得た。未決の頃はろくに物を書くのにも制限があって気分は滅入る一方であったが今ではこの通り、伸び伸び手記をしたためるなんてこともできる身分だ。唯一つの気がかりは、いつ呼び出しに応じねばならぬかということで、その時が来れば俺は吊るされてしまう訳だ。よってこの手記もお終いまで書けるかどうか、俺の方では見当がつかない。この国では極刑を宣告してから何年も放ったらかしにしておいて、忘れた頃に扉を叩くというのが習わしになっているという。これを教えてくれたのは青木君だが、俺が手記を書こうなんて気になったのも彼のためだ。とにかく俺にはこの手記の締め切りが何時なのか全然わからない。大臣がどれほどの物か知らんが死刑を司る連中にも人情があって、そうは楽々と人間を冥府に送り込めない事情、というよりは、できる事なら己の手では送り込みたくないという心情があるらしい。そうは云っても何時までも刑の執行を延ばし延ばしにする訳にもいかないので、誰か、肝っ玉の太い、あるいは冷酷無比な大臣が新たに就任した折、飼い殺しの人非人どもをまとめて処刑してしまうらしいが、俺からすればまったくの気まぐれ、くじを引くような按配で、ある朝に突然、首つり台へ引きずられて行く羽目になるのだ。看守たちも刑の執行が何時になるかは知らないというから、こっそりそれとなく暗示してくれるというような親切も期待できない。じりじりと死の呼び出しを待つしかないのである。

この待つ、というのが曲者で恐怖のあまり発狂する者もいるらしい、と青木君は言っていたが真実その通りであった。今日の朝、近くの房から狂ったように経を唱える声が聞こえたが、定刻を過ぎると、おとなしくなった。しかし此奴はまだ正気なのだ。もう少し遠くの房から聞こえたのは断末魔のような叫び声で、看守が来ると今度は大泣きになった。それから一時間もすると、今度は訳の分からぬ歌を唄いはじめた。それはどうやら歓喜の歌らしい。メロディも音程も滅茶苦茶だったが、死の恐怖から解放されたという安堵感だけは伝わってきたから、きっとそうなのだと思う。彼が死刑囚になる以前からあんな風であったのか、ここへ来てからあんな風になったのか、それは知らないが、どちらにしても呼び出しの時間を前後に興奮したのだから絶叫も絶唱も恐怖心故のことだ。俺もあんな風になるのかと思うと、背筋が寒くなる。まさか刑が確定した直ぐに執行はしないだろうと高を括っているから今はまだ余裕もあるが、それもこうして手記を執筆しているという状況に身を置いているから余裕があるのであって、未決の頃のように、書き物すら制限されれば忽ちこの俺だって発狂しかねない。要するに何かに集中していなければ、それは発狂への最短距離を行くことになりそうである。

死刑囚の苦しみはこうして幾つかの段階に分かれている。どうやっても死刑は免れないと思いながら裁判に出なければならない、これも苦痛であり、さらに裁判中は顔も知らないマスコミ連中や野次馬たちが、整理券まで争って傍聴しやがるものだから、こんな奴らに生き恥を晒すのかと思うと憂鬱になる。死刑が確定したら今度は執行を待たなければならない。昨夜はもう生死を超越したような気になって、来るなら来いと準備万端の積もりでいたのが、夜が明けてみると生死を超越どころか藁をもすがる想いで生に執着している自分に気がつく、その時の苦しみは娑婆にいる人間の退屈凌ぎ半ばの自己嫌悪とは比べものにならないのではないかと思う。

未決の間に、死刑囚には死そのものだけでなく、そこに至る過程で色々な苦しみがたっぷり用意されているということを知れば知るほど、自分を正気に保つ方法を考えなければならないと危機感を抱くようになった。たとえば頭の中で思い出せる限りの歌謡曲を歌ってみる、というのを最初にやってみたがこれはいけない。何がいけないと言って、色々な音楽を思い出すうちに娑婆の空気や匂いまで思い出してしまって正気を保つどころではない。腕立てや屈伸運動のようなものも一時凌ぎにはなっても長続きしない為に役に立たなかった。結局何が一番良いかと言えば、こうして何かを書き綴ることだと気がついたのは裁判も終わりの頃である。手紙をどしどし書いては返信も待たずに身内や友人知人に送りつけていたものだ。律儀に返信を呉れたのは青木君唯の一人だったことは、我ながら少し驚いた。誰も彼も返信を寄越さないので、こちらでもムキになって書きまくったのだが、どうやらそれが手紙を受け取る側の俺への不信を招いてしまったらしい。有り体に言えば、娑婆の者どもには、すでに俺は狂人扱いされていたという事だろう。青木君とは事件の前はまるで面識がなかった。彼は出版社に勤めているらしく、俺の事件を知って興味を持ったのだと手紙が来た。書きまくって何とか精神の安定を図っていた俺は、この顔も知らぬ男への返信も喜んで書いた。こちらが返信を出せば向こうも直ぐに返してくれる。この頃は誰も彼もに無視されていただけに、俺の青木君への信頼や友情の念は増していくばかり、とうとう彼に励まされて手記を書く事を約束してしまったのだが、青木君の狙いは、はじめから俺に手記を書かせる事にあったのだ。死刑囚の手記を発刊すれば売り上げが見込めるのだと、手紙に率直に書かれていたのが、何となく嬉しかった。美辞麗句で回りくどくやられては俺のほうでも手記なんて御免被るとなっていたかも知れないが、青木君はその辺、明け透けにモノを言うので何となく好感を持った。

俺にとっては発狂防止、青木君にとっては大儲けの大穴狙いの手記である。

若しこの手記が世間に知られるのならば、できるだけ真実を語りたいが、死刑囚の俺にだって少しぐらいは羞恥心や虚栄心がある為に、どうも自分に都合の良くない場面は省いてしまったり、あるいは事実を捻じ曲げて、勝手に美談を拵えてしまったりというような真似も仕出かしかねない。また死刑囚という立場上、とりあえず書いてみて後から直すというやり方も採れないので、計らずも事実と違った事を書いて、直さず仕舞いにしておくという事だって大にありそうだ。また素人の書いたものだけに、時に支離滅裂な展開にもなると思う。俺はこの首が括られ吊るされてしまう前に、何とか手記を最後まで書きたい。そして、どうせ書くのなら、たとえ自分の恥を曝け出すことになっても真実を書きたい。最終的な構成というのか、若し本当に出版となればその辺りの事は青木君に一切を任せて、俺はできるだけ脇目も振らず書くつもりだ。

二

俺が島田のみならず一族郎党皆殺しを企んだのには勿論訳がある。ここでその訳をだらだらと書き述べたところで仕方がないので、事件に至った動機を、搔い摘んで、はじめにざっくり書いておくことにしよう。その訳とはこうだ。あの野郎があんまり俺を馬鹿にするからだ。というと身も蓋もないな。けれども、要約すればそれだけの事なのである。

忍耐、俺には無縁だった。いや誤解してもらっては困るが、つまらぬ些事に端を発して、怒りに任せて殺人に及んだ訳ではない。俺が云う忍耐というのは、誰かに罵られたとか、顔面を一発殴られたとか、あるいは朝から何も食べていないとか、そんな類を耐える事を云うのではない。もう此奴は殺して善し、と百万遍も決意して尚、我慢を重ねるだけの忍耐とは無縁だったと云うのである。それほど俺は島田恭司に対して恨みを抱いていた。殺人という罪でもってしかこの恨みを晴らせなかったのは俺の落ち度であるが、他にどんな晴らし方があったというのだ。子供の頃には、誰か或いは世間に対して恨みごとを漏らせば、親には言下に将来見返してやれと言われた。勉強して偉くなって金持ちになって見返せという理屈はよく分かる。だがそんな途方もないやり方では到底復讐というには程遠く、恨みを晴らしたという実感もまた得難いだろう事ぐらいは子供でも分かる話だ。しかし世間の常識では、こんな、回りくどい生き方が賞賛されるのだ。成人に対しては仕事で見返せだのと言う。結局のところ恨みを忘れてしまえということに他ならない。

忘れられる恨みであれば俺だってさっさと忘れていた。恨みなど抱かず生きているほうがよっぽど楽だし憂もないことは分かり切っている。ところが夜中に何度も刺されれば蚊にだって恨みを抱くのが人間ではないか。蚊がぶんぶん飛び回っているのに、それを忘れて寝ろと強いるのは非現実的、机上の空論なのだ。実際、俺の怒りが爆発したのも、この蚊が近くをぶんぶん飛び回っているような状況だったからだ。ひと刺しされたぐらいでは誰も爆発しやしない。何度も何度も刺して来るからこちらだって殺ってやるとなる。俺の場合は相手が蚊でなく人間だったので不幸だった。蚊ならどれだけ虐殺したところで罪には問われないのにね。人間はたとえ一匹でも殺生は許されないんだな。とんだ偽善じゃないか。人命尊しだと、笑わせるなよ。

島田恭司が俺に対して何を為したか。さてそれについて精しく書きはじめようと思って困った。というのも、どの地点から書けば良いものか。島田の事は小学生の頃から知っているが、そんな時分にまで遡って書くのは骨が折れるし、あまりこの手記が長ったらしくなると、中途で止さねばならぬ恐れもあるのでなるべく簡潔に書くことにしようか。

小学校の頃、島田と同じ組になったことは一度もない。ただ彼の父が、市内でも有力な実業家であり富豪であることは知っていた。子供の間では家柄というのが、よく噂に上るものだ。子供の想像力と語彙の乏しさが手伝って、島田の噂にも大きな尾ひれがついていたのだろうが、当時はその噂の大部分を真実と思って驚嘆したものだった。たとえば島田の家に遊びに行った者が、その敷地の広大さをはじめ、庶民の子には想像もつかない大邸宅について触れ回ったことがある。遊びに行くと門から家の玄関まで、自転車で走ってもなかなか辿り着けなかったと言っていた。

さて家に上れば、狭い廊下が長々と何処までも伸びている。誰か知らぬがおばさんに案内され、廊下を通って行くと段々と廊下の幅が広くなり、広間のようなところの階段に行き着く。そこを上がってまたぐんぐん歩いて行くと島田の部屋があったそうだ。またその部屋の広いこと。教室を丸ごと一つ、島田一人に充てられているような具合だったという。そこで島田は悠々自適の暮らしぶりを見せつけた。島田はカードの蒐集に凝っていたらしく、キラキラと光る高価な逸品、日本中の子供が、文字通り喉から手が伸びるほどに欲したそれらが、重厚なファイルに何枚も収められている。そのカードのコレクションだけでも百万円程の価値があると言って大騒ぎだった。当時俺は、絶対に百万円ものカードを集めた筈がないと、この一点だけは信じなかったが、後日、再び島田家に行った友人が、島田所蔵のカードの目録めいたものを書き出してきたので、共にカード屋へ行ってコレクションの値を確かめたところが、百万には届かないまでも、八十万近い事が発覚したので恐れ入った。興味本位で俺も島田家に行きたいと思ったが、元より希望者が殺到していて直ぐには叶わなかった。そのうち馬鹿な庶民の倅のひとりが、高級な何かを、おそらく壺か何かを割った廉で、もう誰も家には入れるなという事になってしまったらしい。

小学校時代に聞いた島田の噂は山ほどあるが、低学年の頃には主に物欲を刺激されたことをよく憶えている。とにかく何でも島田の家にはあるらしいのだ。テレビのコマーシャルなどで新発売のゲーム機を見て、島田の家にはあるんだろうなと思う。我慢して旧型のゲーム機で遊んでいる間も、今頃島田は新しいので楽しんでいるのだろうなと思う。子供でも我が家の経済事情がどの程度のものであるかぐらいは察知できるものだから、あえて島田のことは話さなかった。話せば両親も、きっと悶々とするだろうと思ったのだ。

俺の家は、島田に比べれば見劣りするものの、酒屋と弁当屋を兼ねた商家で、貧乏ではなかった。借家や団地に住まう友人も居たので、自分では結構金持ちだと思っていたのだが、島田の噂で世間を知った。そんな怪物的富豪が居ると知れば、自分の家のことがちっぽけに見えたのも無理はない。俺は直接島田の豪奢な暮らしぶりを知らないから、余計に想像逞しくして、王子様のような生活を勝手に思い描いていた。次第に島田即ち富豪、という図式が学友たちの間でも定着し、遠足の弁当に焼肉が入っていたとか、なぜか島田はランドセルを色違いで三つ所有していて、学期ごとに使い分けているとか、そんなことも当たり前のようになって、格別珍しいことのように思わなくなり、さらに俺の場合は直接本人と交友が無いこともあって、いつしか島田家への憧憬の念も薄らいでいった。

島田は運動神経も抜群で、高学年にもなると、体育の時などはその俊敏な身体的動作で女子たちを魅了していたようである。勉学のほうも平均点以上だったらしく、文武両道の才は女子ばかりでなく男子にも人気が高かった。彼と友達付き合いをすれば、たまには彼の遊び飽きたお古のゲームソフトなども貰えるというような、そんな事もあって彼の人気は鰻登りに上がっていった。高学年の最後の組替えの時、遂に島田と同じ組になれなかったので俺は残念でならなかったが、勿論そんな本音はおくびにも出さない。その頃、俺は不良を気取るようになって、ジーンズにスニーカー、真っ白の無地Tシャツというナリで気持ちだけは「スタンド・バイ・ミー」のリバー・フェニックスであったから、金持ちなんぞと付き合ってられるか、というような態度で、文武両道何でもそつなくこなす島田を敵視するような素振りまで見せていたものだ。ところが内心ではかなり島田を意識していた。

自分だって中流どころの育ちの癖に、金持ちを羨んだり蔑んだりというのは振り返ってみれば何とも馬鹿げていると思う。しかしそう思わせるだけの事情というのも又あったのである。

俺が高学年になる頃には実家の酒屋経営が傾き、もっぱら副業の弁当屋に力を入れるようになっていた。その弁当屋ですらギリギリ何とかやっているというような次第で、以前には週に一度の外食だったのが月に一度になり、とうとう外食するという習慣すら無くなった。それでも先進国の文化水準的には全然まともな暮らしをしていたのだろうが、子供の俺には一家の落魄が肌身に感じられるようで少し鬱屈していたのである。俺には兄弟姉妹がいないので、少なくともその分だけは可なり贅沢していた筈だが、このままでは本格的に貧乏になるのではないかという恐れが俺を苛んでいた。

我が家の酒屋は三代目にあたり、親父は大酒吞みだが仕事はきちんとするほうで、義理堅いところもあったから昔馴染の客は離れない。俺が小学校五年の頃はまだ何とか営業を続け、酒屋をまるっきり廃業するまでには至らなかったが、とうとう六年の夏休みに入って酒屋を畳むことに相成った。酒の在庫は処分して後は弁当屋に専念するということらしいが、見慣れた酒屋の姿が跡形も無くなって行くにつれて、俺のほうでは一家を案じる気持ちが益々膨れ上がっていく、と同時に、この頃にはもう教師の言うことなど勝手にしやがれと思っていたから、勉学になどちっとも関心がない。授業中はぼんやり落書きをしたり、教科書の間に隠して漫画を読んだり、そんな風だったので成績も悪化の一途を辿る。見かねた担任教師が母を校長室に呼びつけて、このままでは俺が本格的に不良になってしまう、矯正するなら今しかない、それには家庭での教育が何より肝腎であると諭した。

「あんたのおかげで店閉めなあかんかってんで、売り上げパアや、どうする気や」

「どうする気やって、何がや」

「まともに勉強もせんと、どうする気でいるんやって聞いてんねん。もうお母さん、先生に呼ばれても行けへんで、店もあるんやから。しょうもない話聞く暇ないで」

「じゃ、呼ばれても行かへんかったら、ええんちゃう」

「あんたがちゃんとしてたらええねん!」

「ちゃんとしてるわ」

「どこがや、宿題も全然してへんねやろ。もう嫌やで、あんなとこに呼び出されて、格好悪いし、時間がもったいないわ……」

一家の将来を案じていたのは何も俺ばかりでなかった。当たり前だ。商売が立ち行かなくなって真っ先に困るのは両親なのだ。そんな不安と貧乏暇なしの多忙が、生来温和な筈の母を険しく、付き合い難い人間に変えていった。その上、品行不良の俺が要らぬ心配をかけていたのだから、まったくとんでもない話だ。本当に一家を案じていたのであれば、勉学に励んで、少なくとも母に余計な心労をかけさせまいとするべきだったと今更悔やんでも仕方がないが、この事を考えると例の事件よりも遥かに俺の後悔の念を揺さぶる。

母は今の俺を何と思っているのだろうか。きっと陰ではしくしく泣いているのだろう。

母がそうしてしくしく泣いているのを間近に見たことがある。

小学校卒業を目前に控えた冬だった。我が家の店先に、コンビニエンスストアが開店したのである。今でこそ百メートル間隔にコンビニがあって当たり前の世の中だが、当時我が家の近辺にはなかった。これが流行りに流行った。おまけにこのコンビニは手作りの弁当を売りにしていたから大変だった。忽ちのうちに我が家の弁当は見向きもされなくなった。具材を工夫したり、価格を見直したりしたのも焼け石に水で、売り上げは落ちる一方である。母は店先で弁当を売り、親父は仕出しを配達に回る。これでもそこそこ利潤があったらしい。その弁当屋に我が家の再興を賭けていただけに、青天の霹靂のようなコンビニ開店には母も親父も打ちのめされた。

再興を賭け四苦八苦しているうちは、多忙もあって母も親父も他事を考える暇がなかったのだろうが、夫婦仲も良かったものだ。二人の努力で弁当屋が漸く軌道に乗った、その直後にコンビニ開店である。経営方針を巡って、のちには何でもない些細なことで父母が激しく言い争うようになったのも、この頃からである。

ある夜のことだ。食卓には母が刻んだキャベツが皿一盛りと、白米と味噌汁が並べられた。他にも豆腐と納豆があった。さて親父も揃って夕食の時間になったのだが、親父はやたらと機嫌が悪い様子でむっとしたまま口をきかない。母は黙って白米を食べていた。俺は何となくその日の空気が厭で食欲も湧かなかったから納豆をぐるぐる混ぜるばかりで、全然手をつけない。親父は白米を食べて、味噌汁を飲む。そこでキャベツを食べようと思って、親父はあることに気がついた。

「おい、ドレッシングは」

「あ、忘れてたわ」

母は立ち上がって冷蔵庫を開けると、中をごそごそ、

「あかん、無いわ」

「ソースは」

「あれ、おかしいな、醬油しかないわ。下から取って来るわ」

下から、というのは弁当屋のことだ。住居の一階部分を店舗にしていたから、そこから取って来ようと母は言うのである。

「あほ、商売もんとごっちゃにすんな。なんでソースも無いねん、あるやろ」

あほ呼ばわりされて機嫌を悪くした母は、これみよがしに冷蔵庫をバタンと閉めて、

「ここには無いで」

「……無いで? ……俺はうさぎか? ……こんなもん、ソースも無しに食うてられるか、ボケ!」

親父は言うなりキャベツを皿ごと壁に投げつけた。水を含んだキャベツの千切りは、壁にいったん付着すると、ずるずると床に向かって滑るように落ちていった。床には粉砕された皿の破片が散らばっている。母は黙って立ち上がると、箒と塵取りを取ってきて、親父がボロクソに言うのを聞き流しながら、見るも無残な姿となったキャベツと皿の破片を掃いて集めていた。

「飯の前に、冷蔵庫の中のもんぐらい確認しとけ、ボケ」

しくしく泣きながら後始末をしている母の姿ほど哀れなものは、それまで見たことがなかった。俺は憤然となって、

「コンビニ行って買うて来たろか」

「なんてや」

「ソースやろ。コンビニ行ったらあるで」

「お前それ嫌味で言うてんのか、え?」

母の哀れな姿を見て、親父に対してはっきり怒りを覚えたのも束の間のことだった。親父が凄んだはずのセリフの語尾の、え、があまりにも弱々しく響いたのを聞いて、情けないやら悲しいやらで涙が出てしまったのである。親父のほうでは自分の凄みで倅が泣きを入れたと思ったらしい。アホらしいとか何とか言い捨て家を出て行った。こんな一家の不和も経済の不安定が招いたものだった。

まだ小学生の俺には、なぜ一家がこうも急速に零落するのか謎であったが、どうやら酒屋経営の時代から既にその兆しはあったようである。問屋からは掛けで仕入れて支払いを繰り越し、その間に客から集金して凌ぐという自転車操業だったのが、好景気ならいざ知らず、景気が落ちるとすぐに歪みが出て無理をした。時代は大型スーパーの全盛で、誰もわざわざ酒屋から酒を買うなんて面倒なことはしない。そこで親父は心機一転、酒屋を畳んで巻き返しを図ったのが弁当屋であるが、その弁当屋すらも時代の波に押し流されて、親父の商売の勘も自信も、何処かに流されてしまった。

大酒飲みの親父は自信喪失の穴埋めに今まで以上に酒を頼りにした。それがまたいけなかったのだと思う。運に見放され、商売の勘を失った商人ほど役に立たぬものはない。

なぜ俺が一家の内情をここで暴露するのかと言えば、島田と俺の因縁はまさにここから始まっているからである。

我が家の弁当屋に宣戦布告するかの如くに開店したコンビニエンスストアの出資者および経営者が島田家の関係だった。そんなことは無論後で知ったが、驚いたか。掘り起こせばこんなところで、すでに事件の種子は蒔かれていたのだ。

自由競争と言えば聞こえは良いが、現実は競争などという遊戯めいたものではない。米櫃の奪い合い、それが真実である。そしてもっと正しく言えば競争ではなく戦争だ。戦争では資本力が物を言う。大資本を背景にした侵略には抗す術がない。いやそれは違う、と、中学に上がってから社会科の教師に言われたことがあるが、俺にはてんでバカらしい言い分に聞こえた。大資本に抗すのは閃き、発明、アイデアだというのである。新しい発想は金では買えない。だからこそ誰にでもチャンスがある、それが資本主義の恩恵だというのである。言われてみれば一理ありそうなこの主張、俺がバカらしいというのは、その閃きを具現化するには何が必要か分かっていないからだ。金だ。あるいは金を集めるだけの信用だが、それは何かと言えば抵当に入れられる不動産だの、その閃きに関しての実地経験だのと言ったもので、誰も想像もしなかったアイデアの実地経験など一介の弁当屋にあるはずがないし、そもそも閃きなど一生かかっても得られないかも知れない。よしんば弁当屋の主人が、恵比寿さんのご利益か何かで閃きを得たとして、誰がそれを支援してくれるのか。資本家に他ならないのだ。結局のところ閃いたところで資本家に与するより仕様がないということになる。

そして、その通りになった。

一

「お前のような人間は死にやがれ」

それが政府の結論だった。当然だ。お陰で幾分かの自由を得た。未決の頃はろくに物を書くのにも制限があって気分は滅入る一方であったが今ではこの通り、伸び伸び手記をしたためるなんてこともできる身分だ。唯一つの気がかりは、いつ呼び出しに応じねばならぬかということで、その時が来れば俺は吊るされてしまう訳だ。よってこの手記もお終いまで書けるかどうか、俺の方では見当がつかない。この国では極刑を宣告してから何年も放ったらかしにしておいて、忘れた頃に扉を叩くというのが習わしになっているという。これを教えてくれたのは青木君だが、俺が手記を書こうなんて気になったのも彼のためだ。とにかく俺にはこの手記の締め切りが何時なのか全然わからない。大臣がどれほどの物か知らんが死刑を司る連中にも人情があって、そうは楽々と人間を冥府に送り込めない事情、というよりは、できる事なら己の手では送り込みたくないという心情があるらしい。そうは云っても何時までも刑の執行を延ばし延ばしにする訳にもいかないので、誰か、肝っ玉の太い、あるいは冷酷無比な大臣が新たに就任した折、飼い殺しの人非人どもをまとめて処刑してしまうらしいが、俺からすればまったくの気まぐれ、くじを引くような按配で、ある朝に突然、首つり台へ引きずられて行く羽目になるのだ。看守たちも刑の執行が何時になるかは知らないというから、こっそりそれとなく暗示してくれるというような親切も期待できない。じりじりと死の呼び出しを待つしかないのである。

この待つ、というのが曲者で恐怖のあまり発狂する者もいるらしい、と青木君は言っていたが真実その通りであった。今日の朝、近くの房から狂ったように経を唱える声が聞こえたが、定刻を過ぎると、おとなしくなった。しかし此奴はまだ正気なのだ。もう少し遠くの房から聞こえたのは断末魔のような叫び声で、看守が来ると今度は大泣きになった。それから一時間もすると、今度は訳の分からぬ歌を唄いはじめた。それはどうやら歓喜の歌らしい。メロディも音程も滅茶苦茶だったが、死の恐怖から解放されたという安堵感だけは伝わってきたから、きっとそうなのだと思う。彼が死刑囚になる以前からあんな風であったのか、ここへ来てからあんな風になったのか、それは知らないが、どちらにしても呼び出しの時間を前後に興奮したのだから絶叫も絶唱も恐怖心故のことだ。俺もあんな風になるのかと思うと、背筋が寒くなる。まさか刑が確定した直ぐに執行はしないだろうと高を括っているから今はまだ余裕もあるが、それもこうして手記を執筆しているという状況に身を置いているから余裕があるのであって、未決の頃のように、書き物すら制限されれば忽ちこの俺だって発狂しかねない。要するに何かに集中していなければ、それは発狂への最短距離を行くことになりそうである。

死刑囚の苦しみはこうして幾つかの段階に分かれている。どうやっても死刑は免れないと思いながら裁判に出なければならない、これも苦痛であり、さらに裁判中は顔も知らないマスコミ連中や野次馬たちが、整理券まで争って傍聴しやがるものだから、こんな奴らに生き恥を晒すのかと思うと憂鬱になる。死刑が確定したら今度は執行を待たなければならない。昨夜はもう生死を超越したような気になって、来るなら来いと準備万端の積もりでいたのが、夜が明けてみると生死を超越どころか藁をもすがる想いで生に執着している自分に気がつく、その時の苦しみは娑婆にいる人間の退屈凌ぎ半ばの自己嫌悪とは比べものにならないのではないかと思う。

未決の間に、死刑囚には死そのものだけでなく、そこに至る過程で色々な苦しみがたっぷり用意されているということを知れば知るほど、自分を正気に保つ方法を考えなければならないと危機感を抱くようになった。たとえば頭の中で思い出せる限りの歌謡曲を歌ってみる、というのを最初にやってみたがこれはいけない。何がいけないと言って、色々な音楽を思い出すうちに娑婆の空気や匂いまで思い出してしまって正気を保つどころではない。腕立てや屈伸運動のようなものも一時凌ぎにはなっても長続きしない為に役に立たなかった。結局何が一番良いかと言えば、こうして何かを書き綴ることだと気がついたのは裁判も終わりの頃である。手紙をどしどし書いては返信も待たずに身内や友人知人に送りつけていたものだ。律儀に返信を呉れたのは青木君唯の一人だったことは、我ながら少し驚いた。誰も彼も返信を寄越さないので、こちらでもムキになって書きまくったのだが、どうやらそれが手紙を受け取る側の俺への不信を招いてしまったらしい。有り体に言えば、娑婆の者どもには、すでに俺は狂人扱いされていたという事だろう。青木君とは事件の前はまるで面識がなかった。彼は出版社に勤めているらしく、俺の事件を知って興味を持ったのだと手紙が来た。書きまくって何とか精神の安定を図っていた俺は、この顔も知らぬ男への返信も喜んで書いた。こちらが返信を出せば向こうも直ぐに返してくれる。この頃は誰も彼もに無視されていただけに、俺の青木君への信頼や友情の念は増していくばかり、とうとう彼に励まされて手記を書く事を約束してしまったのだが、青木君の狙いは、はじめから俺に手記を書かせる事にあったのだ。死刑囚の手記を発刊すれば売り上げが見込めるのだと、手紙に率直に書かれていたのが、何となく嬉しかった。美辞麗句で回りくどくやられては俺のほうでも手記なんて御免被るとなっていたかも知れないが、青木君はその辺、明け透けにモノを言うので何となく好感を持った。

俺にとっては発狂防止、青木君にとっては大儲けの大穴狙いの手記である。

若しこの手記が世間に知られるのならば、できるだけ真実を語りたいが、死刑囚の俺にだって少しぐらいは羞恥心や虚栄心がある為に、どうも自分に都合の良くない場面は省いてしまったり、あるいは事実を捻じ曲げて、勝手に美談を拵えてしまったりというような真似も仕出かしかねない。また死刑囚という立場上、とりあえず書いてみて後から直すというやり方も採れないので、計らずも事実と違った事を書いて、直さず仕舞いにしておくという事だって大にありそうだ。また素人の書いたものだけに、時に支離滅裂な展開にもなると思う。俺はこの首が括られ吊るされてしまう前に、何とか手記を最後まで書きたい。そして、どうせ書くのなら、たとえ自分の恥を曝け出すことになっても真実を書きたい。最終的な構成というのか、若し本当に出版となればその辺りの事は青木君に一切を任せて、俺はできるだけ脇目も振らず書くつもりだ。

二

俺が島田のみならず一族郎党皆殺しを企んだのには勿論訳がある。ここでその訳をだらだらと書き述べたところで仕方がないので、事件に至った動機を、搔い摘んで、はじめにざっくり書いておくことにしよう。その訳とはこうだ。あの野郎があんまり俺を馬鹿にするからだ。というと身も蓋もないな。けれども、要約すればそれだけの事なのである。

忍耐、俺には無縁だった。いや誤解してもらっては困るが、つまらぬ些事に端を発して、怒りに任せて殺人に及んだ訳ではない。俺が云う忍耐というのは、誰かに罵られたとか、顔面を一発殴られたとか、あるいは朝から何も食べていないとか、そんな類を耐える事を云うのではない。もう此奴は殺して善し、と百万遍も決意して尚、我慢を重ねるだけの忍耐とは無縁だったと云うのである。それほど俺は島田恭司に対して恨みを抱いていた。殺人という罪でもってしかこの恨みを晴らせなかったのは俺の落ち度であるが、他にどんな晴らし方があったというのだ。子供の頃には、誰か或いは世間に対して恨みごとを漏らせば、親には言下に将来見返してやれと言われた。勉強して偉くなって金持ちになって見返せという理屈はよく分かる。だがそんな途方もないやり方では到底復讐というには程遠く、恨みを晴らしたという実感もまた得難いだろう事ぐらいは子供でも分かる話だ。しかし世間の常識では、こんな、回りくどい生き方が賞賛されるのだ。成人に対しては仕事で見返せだのと言う。結局のところ恨みを忘れてしまえということに他ならない。

忘れられる恨みであれば俺だってさっさと忘れていた。恨みなど抱かず生きているほうがよっぽど楽だし憂もないことは分かり切っている。ところが夜中に何度も刺されれば蚊にだって恨みを抱くのが人間ではないか。蚊がぶんぶん飛び回っているのに、それを忘れて寝ろと強いるのは非現実的、机上の空論なのだ。実際、俺の怒りが爆発したのも、この蚊が近くをぶんぶん飛び回っているような状況だったからだ。ひと刺しされたぐらいでは誰も爆発しやしない。何度も何度も刺して来るからこちらだって殺ってやるとなる。俺の場合は相手が蚊でなく人間だったので不幸だった。蚊ならどれだけ虐殺したところで罪には問われないのにね。人間はたとえ一匹でも殺生は許されないんだな。とんだ偽善じゃないか。人命尊しだと、笑わせるなよ。

島田恭司が俺に対して何を為したか。さてそれについて精しく書きはじめようと思って困った。というのも、どの地点から書けば良いものか。島田の事は小学生の頃から知っているが、そんな時分にまで遡って書くのは骨が折れるし、あまりこの手記が長ったらしくなると、中途で止さねばならぬ恐れもあるのでなるべく簡潔に書くことにしようか。

小学校の頃、島田と同じ組になったことは一度もない。ただ彼の父が、市内でも有力な実業家であり富豪であることは知っていた。子供の間では家柄というのが、よく噂に上るものだ。子供の想像力と語彙の乏しさが手伝って、島田の噂にも大きな尾ひれがついていたのだろうが、当時はその噂の大部分を真実と思って驚嘆したものだった。たとえば島田の家に遊びに行った者が、その敷地の広大さをはじめ、庶民の子には想像もつかない大邸宅について触れ回ったことがある。遊びに行くと門から家の玄関まで、自転車で走ってもなかなか辿り着けなかったと言っていた。

さて家に上れば、狭い廊下が長々と何処までも伸びている。誰か知らぬがおばさんに案内され、廊下を通って行くと段々と廊下の幅が広くなり、広間のようなところの階段に行き着く。そこを上がってまたぐんぐん歩いて行くと島田の部屋があったそうだ。またその部屋の広いこと。教室を丸ごと一つ、島田一人に充てられているような具合だったという。そこで島田は悠々自適の暮らしぶりを見せつけた。島田はカードの蒐集に凝っていたらしく、キラキラと光る高価な逸品、日本中の子供が、文字通り喉から手が伸びるほどに欲したそれらが、重厚なファイルに何枚も収められている。そのカードのコレクションだけでも百万円程の価値があると言って大騒ぎだった。当時俺は、絶対に百万円ものカードを集めた筈がないと、この一点だけは信じなかったが、後日、再び島田家に行った友人が、島田所蔵のカードの目録めいたものを書き出してきたので、共にカード屋へ行ってコレクションの値を確かめたところが、百万には届かないまでも、八十万近い事が発覚したので恐れ入った。興味本位で俺も島田家に行きたいと思ったが、元より希望者が殺到していて直ぐには叶わなかった。そのうち馬鹿な庶民の倅のひとりが、高級な何かを、おそらく壺か何かを割った廉で、もう誰も家には入れるなという事になってしまったらしい。

小学校時代に聞いた島田の噂は山ほどあるが、低学年の頃には主に物欲を刺激されたことをよく憶えている。とにかく何でも島田の家にはあるらしいのだ。テレビのコマーシャルなどで新発売のゲーム機を見て、島田の家にはあるんだろうなと思う。我慢して旧型のゲーム機で遊んでいる間も、今頃島田は新しいので楽しんでいるのだろうなと思う。子供でも我が家の経済事情がどの程度のものであるかぐらいは察知できるものだから、あえて島田のことは話さなかった。話せば両親も、きっと悶々とするだろうと思ったのだ。

俺の家は、島田に比べれば見劣りするものの、酒屋と弁当屋を兼ねた商家で、貧乏ではなかった。借家や団地に住まう友人も居たので、自分では結構金持ちだと思っていたのだが、島田の噂で世間を知った。そんな怪物的富豪が居ると知れば、自分の家のことがちっぽけに見えたのも無理はない。俺は直接島田の豪奢な暮らしぶりを知らないから、余計に想像逞しくして、王子様のような生活を勝手に思い描いていた。次第に島田即ち富豪、という図式が学友たちの間でも定着し、遠足の弁当に焼肉が入っていたとか、なぜか島田はランドセルを色違いで三つ所有していて、学期ごとに使い分けているとか、そんなことも当たり前のようになって、格別珍しいことのように思わなくなり、さらに俺の場合は直接本人と交友が無いこともあって、いつしか島田家への憧憬の念も薄らいでいった。

島田は運動神経も抜群で、高学年にもなると、体育の時などはその俊敏な身体的動作で女子たちを魅了していたようである。勉学のほうも平均点以上だったらしく、文武両道の才は女子ばかりでなく男子にも人気が高かった。彼と友達付き合いをすれば、たまには彼の遊び飽きたお古のゲームソフトなども貰えるというような、そんな事もあって彼の人気は鰻登りに上がっていった。高学年の最後の組替えの時、遂に島田と同じ組になれなかったので俺は残念でならなかったが、勿論そんな本音はおくびにも出さない。その頃、俺は不良を気取るようになって、ジーンズにスニーカー、真っ白の無地Tシャツというナリで気持ちだけは「スタンド・バイ・ミー」のリバー・フェニックスであったから、金持ちなんぞと付き合ってられるか、というような態度で、文武両道何でもそつなくこなす島田を敵視するような素振りまで見せていたものだ。ところが内心ではかなり島田を意識していた。

自分だって中流どころの育ちの癖に、金持ちを羨んだり蔑んだりというのは振り返ってみれば何とも馬鹿げていると思う。しかしそう思わせるだけの事情というのも又あったのである。

俺が高学年になる頃には実家の酒屋経営が傾き、もっぱら副業の弁当屋に力を入れるようになっていた。その弁当屋ですらギリギリ何とかやっているというような次第で、以前には週に一度の外食だったのが月に一度になり、とうとう外食するという習慣すら無くなった。それでも先進国の文化水準的には全然まともな暮らしをしていたのだろうが、子供の俺には一家の落魄が肌身に感じられるようで少し鬱屈していたのである。俺には兄弟姉妹がいないので、少なくともその分だけは可なり贅沢していた筈だが、このままでは本格的に貧乏になるのではないかという恐れが俺を苛んでいた。

我が家の酒屋は三代目にあたり、親父は大酒吞みだが仕事はきちんとするほうで、義理堅いところもあったから昔馴染の客は離れない。俺が小学校五年の頃はまだ何とか営業を続け、酒屋をまるっきり廃業するまでには至らなかったが、とうとう六年の夏休みに入って酒屋を畳むことに相成った。酒の在庫は処分して後は弁当屋に専念するということらしいが、見慣れた酒屋の姿が跡形も無くなって行くにつれて、俺のほうでは一家を案じる気持ちが益々膨れ上がっていく、と同時に、この頃にはもう教師の言うことなど勝手にしやがれと思っていたから、勉学になどちっとも関心がない。授業中はぼんやり落書きをしたり、教科書の間に隠して漫画を読んだり、そんな風だったので成績も悪化の一途を辿る。見かねた担任教師が母を校長室に呼びつけて、このままでは俺が本格的に不良になってしまう、矯正するなら今しかない、それには家庭での教育が何より肝腎であると諭した。

「あんたのおかげで店閉めなあかんかってんで、売り上げパアや、どうする気や」

「どうする気やって、何がや」

「まともに勉強もせんと、どうする気でいるんやって聞いてんねん。もうお母さん、先生に呼ばれても行けへんで、店もあるんやから。しょうもない話聞く暇ないで」

「じゃ、呼ばれても行かへんかったら、ええんちゃう」

「あんたがちゃんとしてたらええねん!」

「ちゃんとしてるわ」

「どこがや、宿題も全然してへんねやろ。もう嫌やで、あんなとこに呼び出されて、格好悪いし、時間がもったいないわ……」

一家の将来を案じていたのは何も俺ばかりでなかった。当たり前だ。商売が立ち行かなくなって真っ先に困るのは両親なのだ。そんな不安と貧乏暇なしの多忙が、生来温和な筈の母を険しく、付き合い難い人間に変えていった。その上、品行不良の俺が要らぬ心配をかけていたのだから、まったくとんでもない話だ。本当に一家を案じていたのであれば、勉学に励んで、少なくとも母に余計な心労をかけさせまいとするべきだったと今更悔やんでも仕方がないが、この事を考えると例の事件よりも遥かに俺の後悔の念を揺さぶる。

母は今の俺を何と思っているのだろうか。きっと陰ではしくしく泣いているのだろう。

母がそうしてしくしく泣いているのを間近に見たことがある。

小学校卒業を目前に控えた冬だった。我が家の店先に、コンビニエンスストアが開店したのである。今でこそ百メートル間隔にコンビニがあって当たり前の世の中だが、当時我が家の近辺にはなかった。これが流行りに流行った。おまけにこのコンビニは手作りの弁当を売りにしていたから大変だった。忽ちのうちに我が家の弁当は見向きもされなくなった。具材を工夫したり、価格を見直したりしたのも焼け石に水で、売り上げは落ちる一方である。母は店先で弁当を売り、親父は仕出しを配達に回る。これでもそこそこ利潤があったらしい。その弁当屋に我が家の再興を賭けていただけに、青天の霹靂のようなコンビニ開店には母も親父も打ちのめされた。

再興を賭け四苦八苦しているうちは、多忙もあって母も親父も他事を考える暇がなかったのだろうが、夫婦仲も良かったものだ。二人の努力で弁当屋が漸く軌道に乗った、その直後にコンビニ開店である。経営方針を巡って、のちには何でもない些細なことで父母が激しく言い争うようになったのも、この頃からである。

ある夜のことだ。食卓には母が刻んだキャベツが皿一盛りと、白米と味噌汁が並べられた。他にも豆腐と納豆があった。さて親父も揃って夕食の時間になったのだが、親父はやたらと機嫌が悪い様子でむっとしたまま口をきかない。母は黙って白米を食べていた。俺は何となくその日の空気が厭で食欲も湧かなかったから納豆をぐるぐる混ぜるばかりで、全然手をつけない。親父は白米を食べて、味噌汁を飲む。そこでキャベツを食べようと思って、親父はあることに気がついた。

「おい、ドレッシングは」

「あ、忘れてたわ」

母は立ち上がって冷蔵庫を開けると、中をごそごそ、

「あかん、無いわ」

「ソースは」

「あれ、おかしいな、醬油しかないわ。下から取って来るわ」

下から、というのは弁当屋のことだ。住居の一階部分を店舗にしていたから、そこから取って来ようと母は言うのである。

「あほ、商売もんとごっちゃにすんな。なんでソースも無いねん、あるやろ」

あほ呼ばわりされて機嫌を悪くした母は、これみよがしに冷蔵庫をバタンと閉めて、

「ここには無いで」

「……無いで? ……俺はうさぎか? ……こんなもん、ソースも無しに食うてられるか、ボケ!」

親父は言うなりキャベツを皿ごと壁に投げつけた。水を含んだキャベツの千切りは、壁にいったん付着すると、ずるずると床に向かって滑るように落ちていった。床には粉砕された皿の破片が散らばっている。母は黙って立ち上がると、箒と塵取りを取ってきて、親父がボロクソに言うのを聞き流しながら、見るも無残な姿となったキャベツと皿の破片を掃いて集めていた。

「飯の前に、冷蔵庫の中のもんぐらい確認しとけ、ボケ」

しくしく泣きながら後始末をしている母の姿ほど哀れなものは、それまで見たことがなかった。俺は憤然となって、

「コンビニ行って買うて来たろか」

「なんてや」

「ソースやろ。コンビニ行ったらあるで」

「お前それ嫌味で言うてんのか、え?」

母の哀れな姿を見て、親父に対してはっきり怒りを覚えたのも束の間のことだった。親父が凄んだはずのセリフの語尾の、え、があまりにも弱々しく響いたのを聞いて、情けないやら悲しいやらで涙が出てしまったのである。親父のほうでは自分の凄みで倅が泣きを入れたと思ったらしい。アホらしいとか何とか言い捨て家を出て行った。こんな一家の不和も経済の不安定が招いたものだった。

まだ小学生の俺には、なぜ一家がこうも急速に零落するのか謎であったが、どうやら酒屋経営の時代から既にその兆しはあったようである。問屋からは掛けで仕入れて支払いを繰り越し、その間に客から集金して凌ぐという自転車操業だったのが、好景気ならいざ知らず、景気が落ちるとすぐに歪みが出て無理をした。時代は大型スーパーの全盛で、誰もわざわざ酒屋から酒を買うなんて面倒なことはしない。そこで親父は心機一転、酒屋を畳んで巻き返しを図ったのが弁当屋であるが、その弁当屋すらも時代の波に押し流されて、親父の商売の勘も自信も、何処かに流されてしまった。

大酒飲みの親父は自信喪失の穴埋めに今まで以上に酒を頼りにした。それがまたいけなかったのだと思う。運に見放され、商売の勘を失った商人ほど役に立たぬものはない。

なぜ俺が一家の内情をここで暴露するのかと言えば、島田と俺の因縁はまさにここから始まっているからである。

我が家の弁当屋に宣戦布告するかの如くに開店したコンビニエンスストアの出資者および経営者が島田家の関係だった。そんなことは無論後で知ったが、驚いたか。掘り起こせばこんなところで、すでに事件の種子は蒔かれていたのだ。

自由競争と言えば聞こえは良いが、現実は競争などという遊戯めいたものではない。米櫃の奪い合い、それが真実である。そしてもっと正しく言えば競争ではなく戦争だ。戦争では資本力が物を言う。大資本を背景にした侵略には抗す術がない。いやそれは違う、と、中学に上がってから社会科の教師に言われたことがあるが、俺にはてんでバカらしい言い分に聞こえた。大資本に抗すのは閃き、発明、アイデアだというのである。新しい発想は金では買えない。だからこそ誰にでもチャンスがある、それが資本主義の恩恵だというのである。言われてみれば一理ありそうなこの主張、俺がバカらしいというのは、その閃きを具現化するには何が必要か分かっていないからだ。金だ。あるいは金を集めるだけの信用だが、それは何かと言えば抵当に入れられる不動産だの、その閃きに関しての実地経験だのと言ったもので、誰も想像もしなかったアイデアの実地経験など一介の弁当屋にあるはずがないし、そもそも閃きなど一生かかっても得られないかも知れない。よしんば弁当屋の主人が、恵比寿さんのご利益か何かで閃きを得たとして、誰がそれを支援してくれるのか。資本家に他ならないのだ。結局のところ閃いたところで資本家に与するより仕様がないということになる。

そして、その通りになった。

◆続きは本編にてお楽しみください!