Season 2 第5話「未来図と蜘蛛の巣」

文字数 8,446文字

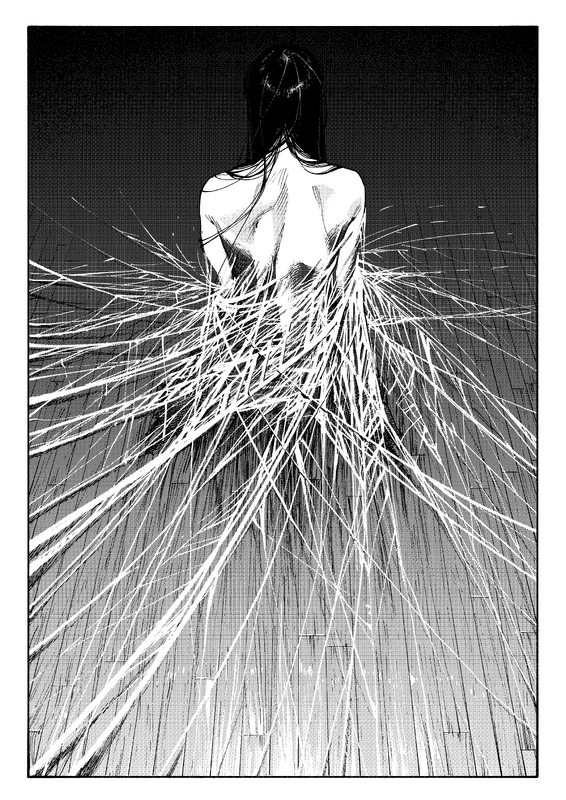

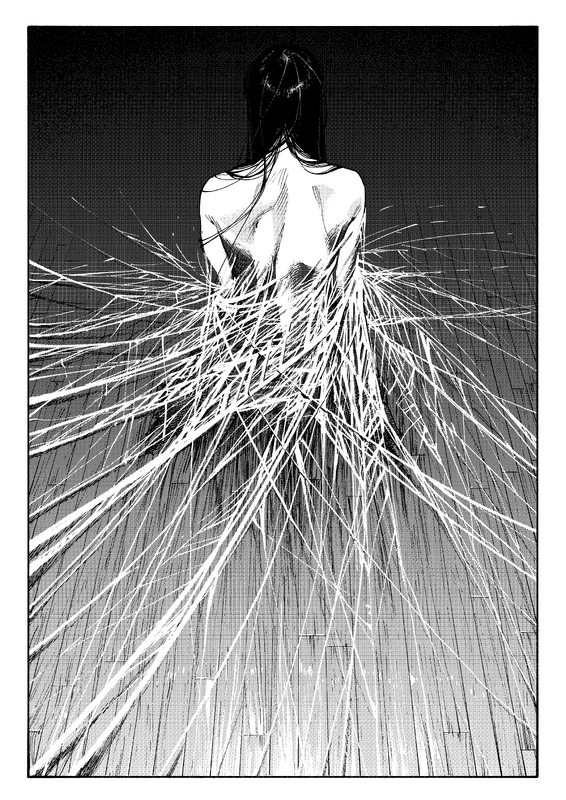

矢部嵩さんによるホラー掌編『未来図と蜘蛛の巣』。挿絵は唯鬼さんです。

*

生まれて初めて恋をしたのは六歳の年のクリスマスだった。相手は私と同い年だった。秋頃から通い始めた道場でその日は年末の稽古納めがあって、先生や先輩方に混じり私はその日大掃除をしていた。普段使いの床用モップを先輩たちに取られてしまい、仕方なく違う道具を探して用具室の奥へと私は足を踏み入れていった。光の届かない場所ではモップの死骸たちが埃を被っているばかりで、諦めて私が視線を上げた時、目の前に白い塊が浮かんでいることに気付いたのだった。

初めて見るそれが何か私には判らなかった。埃にしては白く、暗闇の中で明るく、目線より少し高い場所にあって、息を吹いても舞うことがなかった。何か綺麗な世界に属する自分の知らないものだと思い、触れようと手を伸ばしてみると、予想に反しベとりとした感触が指先に絡みついてきた。戸惑って見つめているとナッツほどある白い蜘蛛が手の甲の上を上ってきて、そういうタイプの蜘蛛の巣のことをそれまで私は見たことがなかった。

咄嗟に固まってしまった私の腕を蜘蛛は足早に這い上がってきた。白い蜘蛛が道着の肩に届いた時、背後から箒で叩かれる衝撃があった。「朝子大丈夫?」

振り向くと背後に雨子が立っていて、両手に持った曲がった箒を床に向かって振り下ろしていた。彼女はそのまま私の手を取り、明かりの下まで私を引っ張っていった。

「蜘蛛の巣は柔いから」私の頭を叩き埃や蜘蛛の巣を払いながら彼女は呟いた。「大丈夫だよ。振り払ってしまえばいいんだ」

蜘蛛の感触はすぐに消えたけれど、彼女に叩かれた頭の感覚は長く残っていて、その後もずっと私の中に居座り続けていた。私の記憶で一番古い、樅ノ木雨子の思い出がそれだった。

樅ノ木雨子は隣町から道場に通う同いの女子で、私は覚えていなかったけれど私の後に入門してきたらしかった。気が付くと私たちは隣同士に並んでいて、列の隅っこで一緒に竹刀を振り回していた。彼女は私より少しだけ暴力的で、よく高いところに上って飛び降りたりするような子で、同年代では最初から上手な方で、週三の稽古をさぼったり休んだりすることもなかった。元から筋はよかったけれど、出来ないことを投げ出さないような美徳も持っている生き物だった。どうしても上手く出来ないことを、それでいいとはしない子だった。

始めた時期が近いのもあり、私たちは似たようなものだと最初私は思っていたけれど、道場にある姿見の前で竹刀を振る時、私が私だと思っていたものは鏡の中には映っていなかった。私が私だと思っていたものはどちらかといえば彼女の姿だった。自分が彼女ではないのだと知ることが初めて自覚した私自身の姿だった。年を重ねて試合にも出るようになり、彼女が周りより上手なんだということに私は気付いて、自分がそうではないということも、それと同時に気付いていった。

道場の中で私たちは友達だったが、家が遠いので外で遊ぶことはなかった。よく遊ぶようになったのは私の住む町に彼女が越してきた後からで、物理的距離の近付いた私たちはお互いの家で遊ぶようになった。道場の外で見る彼女は私より生き方が上手く、私より金満で、私の気付かぬ繊細な価値観に気を配る子で、それでいて粗野で暴力的なところのある人間だった。彼女はいつも新しいコンテンツについて私に教えてくれて、私の知識は基本的に彼女のアンテナの範囲を越えなかった。彼女にはその頃好きな人間がいて、同じ道場に通う大学生の先輩をかっこいいとよく口にしていて、青年部の稽古は少年部より辛くて厳しいものだったが、高学年になった頃からそちらにもよく顔を出しているみたいだった。彼女の話す先輩のよさは私にはよく判らないものだった。先輩のどこが好きなのか訊くと、優しいところがいいのだといった。

「好きになるってどういう感じ」

「その人のことばかり見たり」私の間抜けな問いにも彼女は答えてくれた。「その人との将来を想像したりすることだよ」

背の伸びるのが終わる頃には私たちにはもう似ている部分がなかった。私と彼女は並んでいても外国同士にいるみたいだった。性格も趣味も趣味の広さも違っていて、同じ学校にいたならきっと友達にならなかったろうという気がした。私たちの人生は密度がまるで異なっていた。彼女の人生には彼女の努力のせいで沢山の人が訪れていて、一方私が友達といえるような相手は彼女くらいで、彼女と会わない日はたいがいが一人でいた。彼女はその頃学校の男子と付き合っていて、二人で出掛けた時の話を私によく話して聞かせてくれた。よいことの報告も不満を口にすることもあったけれど、どの話も私には違う惑星の出来事に聞こえた。その子と別れてしまった後も色々な人と彼女は付き合いを続けていた。相手は同じ高校だったり、違う学校の生徒だったり、下級生から告白されたり、年上の人間と懇意になることもあった。その時々の話の中で五年後十年後の予定を彼女はよく口にしていたが、彼女と恋人がそんなに遠い時まで一緒にいられるとは私には思えなかった。実際に彼女たちは上手くいかず未来の途中で別れてしまって、落ち込む彼女の隣で私はその報告を聞き続けていた。

彼女の語る相手の魅力はいつ聞いていても私には判らなくて、彼女の話した別れる理由も私にはよく理解できないでいた。よかった何かがどうして駄目になってしまうのかが判らなかった。二人に起こる変化が私にはいつも掴めなかった。

「相手が嫌いになってしまうの」

「そういうこともなくはないけど」頬杖つく彼女は道理を説く教師の顔をしていた。「昨日も今日もまだ楽しいけどずっと一緒にはいれないなって考えてしまう瞬間はあるじゃん」

「ないけど」「ごめんね」「謝った分角が立つだろ」私は彼女の注文を食べた。「今日楽しいのの何が駄目なの。まだ楽しいなら別れなきゃいいのに」

「朝子は変わらないね」私の目を見ながら子供の頃みたいに彼女が笑った。「いいことだよそれは。いつまでも変わらないでいてね」

「いつまで経っても私は一人?」「そしたら私が貰ってあげるよ」

実際に私と彼女で付き合ったこともあった。社会人になった頃私たちは一緒に引っ越しをして、三年間を一緒に過ごして互いに相手へピントを合わせていった。当時彼女は六年付き合った恋人と別れたばかりで、いつになく傷ついていて、死にたいなどとよく口にして、それなりに私を困惑させていた。卒業した後結婚するとか同居を見据えた就職先とか、二年ほどそういう話をした後だったので彼女は結婚するのだと私の方でも思い込んでいた。空中分解した予定のどこに問題があったのか、当事者でない私には判らなかったけれど、一生で一番私は彼女の側にいて、隙あらば泣き出す彼女をあの手この手で慰めていた。あまり泣かなくなったある晩、私に対する感謝を彼女がこちらへ向けて語ってくるようなことがあって、そのいい方が随分直截的だったので、私は少し動揺してしまった。私の両目を覗き込みながら自分のことを好きかということを彼女が私に問いかけてきて、私がそれに肯定で返すとそうじゃないかと思っていたといい困ったように彼女は笑った。言葉で二三の確認をした後私と彼女はお付き合いをすることになり、二人同時に引っ越しをして同じ部屋で一緒に暮らし始めた。結局その後一年持たずに私たちは別れることになったけれど、私の人生でその日々は最も長く、自分の気持ちが確かに感じられた時間だった。

彼女を好きでいられる日々は私にとっては心地よいもので、いつまでもその時間が続けばいいという風に考えていた。部屋で私は彼女だけを見ていた。彼女はきっと少し違うものを見ていた。誰かと一緒に描いた未来を幾つもなくして彼女はこの部屋に来ていて、立てた予定はなくした後でも彼女のどこかに残り続けているみたいだった。辿り着きたいどこかへ向かう流れの途中に彼女はまだいて、私と暮らしている現在地をそのゴールとは思えないみたいだった。私にもそれは判っていたが、かといってどうすることも出来なかった。彼女に見えているものが私には見えていなかったし、私と彼女がどこかへ辿り着けると心の奥底では信じ切れないでいた。行き着いた現在の停滞を可能な限り維持すること、いつまでもここに居続けることが私の願える最長射程の未来だった。

結局私は彼女に比べて何年分も子供のままで、十年後二十年後を見る訓練を重ねてきた彼女の指し示しているものが一体何なのか、理解出来るようになる前に彼女と上手くいかなくなった。きっかけもifも判らないまま私たちは関係を解消することになり、別れた後も彼女と私は同じ部屋の中で生活を続けていた。彼女はその頃また落ち込むようになり、部屋で一人で泣いていることが増えて、出会った頃あった力強さや粗暴さ、前進する虫の美しさのようなものはすっかり影を潜めてしまっていた。道場の中では見せなかった泣き虫や弱虫を私から隠せもしないようになり、まとわりつく私を突き放すことも出来ぬまま泣き濡れた部屋の中で生活し、私と関係を修復させていった。ようやく彼女が引っ越しを決めて部屋を出て行くことになったのは二年も経ってからで、私たちは一緒に彼女の荷物を梱包し、玄関で手を振ってさよならの挨拶をした。

その後も彼女とは連絡を取り合っていたが、数ヶ月や半年間話さないことが次第に普通になっていった。会えば普通に話は出来たけれど、それまでなかった遠浅の海が私たちの間に横たわっていくのを感じた。程なく私も引っ越しをして、転職するための準備を始めた。何でもいいと思って選んだ傾いた業界で安く働くのをやめ、自分に負荷を掛けてちゃんと勉強し、お金を貯めていけるように生活を変えようと思った。今のままでは持てない前提を持てるようになりたかった。二十年先のことを考えられるようになりたかった。

二十年の遅れを取り戻す必要があった。遠ざかってしまった彼女の未来にもう一度自分がいられるように、波を越えて自分自身を運んで行かなければならなかった。長い距離を泳ぐ準備をしなければならなかった。六歳の頃諦めた物事をもう一度取り戻すために、自分ではないと決めつけたものを今度こそ己のものに出来るように、鏡を見た時現れるものを自分の理想に近づけるために、もう一度一緒に居たいと彼女に思ってもらえるように、そうして描いた遠い場所にある未来に実際に自分で到達していけるように、きっと全てのことを私は変えていかなければならなかった。未来のことをいつでも思い、毎日時間を大切にして、劣った自分をそのままにせず、出来ないことをよしとしないで、持っているものを大事に扱い、持てないものについてよく調べて、いつでも自分の体調を意識し、いい時と悪い時の両方に対応できるように、一つの動機を長い間持続させられるように、何かを続けていく土台を自分の中に見つけられるように、思わぬ方向に自分が流されてしまわないように、他人や状況を予測して対応していけるように、必要な知識を身につけ、適切に人に頼れるように、他人にちゃんと興味を持って、人に話せる趣味を見つけて、職場でちゃんと輪に加わって、出来事や人によく目を配って、見聞きしたことをそのままにせず、分類をして善悪を考え、よいことを見逃さず、悪いことを放置せず、困っている人を助けられるように、あまり困らせないで人に助けて貰うために、何かを変えていく方法と、変えた物事を維持する手段を持てるように、本当にどうしようもないことからは、傷を負わずに逃げ切れるように、彼女から教わったそういう人間としての美徳や努力を、今度は私自身が身につけていく必要があった。彼女が泳いでいく海を私も越えられるようになりたかった。彼女とそうでない側に物事を分類した時、いつでも彼女の側に属せるような自分になりたかった。全てはあまりに今更のことで、魚が陸地を這うようなもので、いつでも体が酸欠で苦しかったけれど、その苦しみ自体は決して嫌ではなかった。昨日出来なかったことが出来るようになること、小さな悪癖を乗り越えられた時の手応えは何物にも代えがたかったし、毎日覗く鏡の中の自分はどこまでいっても理想とは程遠かったけれど、具体的な座標を意識できること、その時伴う苦々しい達成感は決して嫌なだけのものではなかった。今の自分を認めながら心の底から否定出来ることは、朧気な未来を目指す私の原動力になっていった。

初めて二人で部屋を見た時、まだ空っぽのクローゼットの空間を指差しながら、こっちが私、ここからがあなたと、彼女は宙に線を引いてみせて、真剣な顔で私を見つめてその空想に合意を求めてきた。このクローゼットが物で一杯になり、私と彼女が領土を争う未来が彼女には既に見えているみたいだった。結局訪れなかったそういう未来のことを、彼女の描いてみせてくれた絵図のことを、彼女の抉れた部屋の中で私は考え続けていた。

遠い未来を目指す道のりの中、彼女じゃなくてもと考えることもあった。無理をして他人に関わる中出会った大勢のうちの一人と一時付き合うことがあって、彼女じゃなくても自分が誰かと一緒に生きていけるのだと知った。その男性とはすぐ別れてしまったけれど、別れた後でそのことを彼女に打ち明けた時、彼女は意外そうな顔をして、あなたは私以外好きにならないと思っていたと口にした。その言葉が私には嬉しく、前より自分が見せられるものになれた気がして、私の変化に彼女が驚いてくれたこと、彼女のイメージの外まで自分を動かせたことを得意に感じられた。次の相手と付き合い始めた時は彼女に話す話題が出来たことが嬉しかった。相手との間にあったことを早く彼女に報告したかったし、気持ちが噛み合わなくなる度にこのことを彼女に相談しようと思った。

私の人生の彼女に面していない側は穴だらけで、でたらめなままで人の体裁を取っていなかった。私の人格は多分平面の看板みたいなものだったけれど、彼女から見て人間に見えるのであればそれ以上は望むべくもなかった。卑小な範囲で自分と周囲とが上手く循環していた時期においてさえ、私に価値はなかったのだから、そういうものを大事にしても仕様がなかった。私には多分問題があったし、能力と理想の不均衡は私の周囲に問題を生み続けていた。その問題を付き合う人と乗り越えて行けたらとも思ったが、相手はそういう風には思わないみたいだった。私に問題があることに気付くと恋人は距離を置き、いつも関係は解消に向かっていった。誰も私を改造しに来ないなとその頃私はよく考えていた。私のことばかり考えてしまったり、私との未来を想像したり誰もしないみたいだった。私と一緒にいる二十年後のことを誰も思い描かないし、その為に何かを乗り越えたいとは思わないみたいだった。

そのうち私は一人になった。誰かと一緒にいられるような時期はほんの一瞬だった。一人になるといつでも少し心地がよかった。穴の開くような空しさはあったけれど、彼女のように一人泣いたりすることもなかった。誰かと付き合っている間も樅ノ木雨子のことが私は好きだったので、誰にも負い目がなくなったことに内心ほっとしていた。彼女に話したり打ち明けたい出来事がいっぱいあった。早く彼女に会いたいと思った。

離れている分不便なので物理的距離を詰めようと思い、彼女の住む町へ引っ越すことにし、もしかしたらまた一緒に暮らすことになるかも知れなかったので、広くて綺麗な部屋を少しだけ無理して借りることにした。十年前は上手に見えなかった、共に生きる二十年後や三十年後の自分たち、私が彼女とどこに行きたいのか、現実的な話をこの二十年間私は考え続けてきたし、彼女に話せる自信も用意もあった。彼女と行きたい未来を描いて実際にそれを歩んで行く自信が出来た今、ようやく彼女を愛せるような気がした。

一年ぶりに連絡を取って、同じ町に越してきたことを告げると樅ノ木雨子は喜んでくれた。久し振りに話す彼女は以前より穏やかで、読点が多く、言葉から刺が減っていた。当たりの柔らかさが普通の人間みたいだった。どこかで会わないかと私がいうと、いっておきたいことがあると彼女がいい、もうすぐ結婚するのだということを私に向けて教えてくれた。相手は私の知らない人みたいだった。とても驚いたけれど私は彼女におめでとうといった。

「おめでとう」「ありがとう」いえてよかったと彼女は口にし、本当は誰にもいう気はなかったけれど、あなたにだけはいっておきたかったのだと口にした。「連絡くれてありがとう」「でもショックだな。あなたのことまだ好きだから」「本当。振り切ったと思ってた」「ショックだけど教えてくれてありがとう。幸せになってね」「うん。頑張るつもり」

通話が終わると私はぼうっとし、なるべく何も考えないようにした。呼吸だけして時間を使い、大丈夫そうだったのでゆっくり顔を上げて部屋を見回してみた。綺麗な広い部屋に段ボールが沢山、ごみ袋と脱いだ服が床に散らばっていた。新しく注文した未開封の家具を見ているうちに、今日からはもう未来のことを考えなくていいのか、行けもしない場所へ辿り着くために、出来もしないことを取り繕わなくてもいいのかと思った。

その後も私自身は変わらず、引っ越した部屋で生活を続け、前より少しだけ早起きをし、少しだけ遠くなった職場へ向かう生活を続けた。頭痛と睡眠の合間に時々洗濯とごみ出しをして、波も風もない時間の中に沈まないよう昨日を維持していた。鏡に映る自分は理想への漸進を止め、少しずつ少しずつ遠ざかっているような気がした。そのこと自体は楽しくも苦しくもなかった。波も風も距離も私を苦しめないようになった。

彼女が結婚した後でも生活に変わりはなかった。毎日何か食べたし、時々出掛けて服や靴も買った。今度の相手とも彼女は駄目になってしまうかもしれなかったし、統計通り数年後には彼女も離婚してしまうのかも知れなかった。その時に私が彼女の隣に居られればよかったし、それが五年でも十年でも私は別に構わなかった。私に残ったのは二十年先を考える習慣だけだったので、その時自分が彼女といる準備を一人で続けていた。靴と一緒に包丁を買い、普段着ないような服を着て知らない街を歩く練習も始めた。彼女と連絡を取って今の住まいも知ったし、結婚相手の顔と名前も覚えた。生まれてくる子供の名前も教えてもらった。ロープを買って固く結ぶ練習もした。サイズの違う靴を買って詰め物をして歩く練習もした。

人生は何歳から取り返しが付かないのだろう。彼女は綺麗だから幾つになっても次の人が来るという気がした。七十まで待とうと私は思った。七十になったら彼女の夫を殺すのは今より難しくなさそうだったし、長い時間は準備を必要としている私に味方してくれるはずだった。準備期間で彼女の子供を静かに殺すための計画を作り、孫が居るようならその子も殺し、辿り着いた先で私しか残らないようにすれば、彼女も私に縋らざるを得ないのではないだろうかと思った。可能性があるならその日の為に準備しなければならなかった。体力を維持出来るよう道場にも通い始めた。

今日も私は会社に行って、人間のふりをできることをアピールし、四十年先の未来のために動き、一日の終わりには暮らす部屋まで押し戻された。彼女の来ない部屋は少しずつ散らかっていったけれど、いつまで経っても私を困らせることがなかった。どれだけ服を買ってもクローゼットは一杯にならず、埋まらない空間は私に空いた穴の一つになった。

理性の部分で死ぬことを検討し、クローゼットにロープを掛けてみたこともあったけれど、首を通したところで身が竦んでしまい、その先まで私は行動に移せなかった。暗いクローゼットの内側で固まっていると六歳のクリスマスの夜のことが思い起こされて、どこへも泳ぎ切れないままにあの日の用具室まで自分が押し戻されてしまったのだなということを思った。一度しゃがむと力が抜けて、その場から私は動けなくなった。もう一度と思い手を伸ばしたけれど、頭上に浮かぶ白い輪にどうしても手が届かなかった。

ここからどこかへ行くことも、これ以上自力で動ける気もしなかったけれど、あの頃のように手を引いてどこかへ助け出してくれる相手も、一人では振り払えないものを代わりに叩き落としてくれるような人も、私にはもう一人もいなくなってしまった。

本文:矢部嵩

挿絵:唯鬼

*

生まれて初めて恋をしたのは六歳の年のクリスマスだった。相手は私と同い年だった。秋頃から通い始めた道場でその日は年末の稽古納めがあって、先生や先輩方に混じり私はその日大掃除をしていた。普段使いの床用モップを先輩たちに取られてしまい、仕方なく違う道具を探して用具室の奥へと私は足を踏み入れていった。光の届かない場所ではモップの死骸たちが埃を被っているばかりで、諦めて私が視線を上げた時、目の前に白い塊が浮かんでいることに気付いたのだった。

初めて見るそれが何か私には判らなかった。埃にしては白く、暗闇の中で明るく、目線より少し高い場所にあって、息を吹いても舞うことがなかった。何か綺麗な世界に属する自分の知らないものだと思い、触れようと手を伸ばしてみると、予想に反しベとりとした感触が指先に絡みついてきた。戸惑って見つめているとナッツほどある白い蜘蛛が手の甲の上を上ってきて、そういうタイプの蜘蛛の巣のことをそれまで私は見たことがなかった。

咄嗟に固まってしまった私の腕を蜘蛛は足早に這い上がってきた。白い蜘蛛が道着の肩に届いた時、背後から箒で叩かれる衝撃があった。「朝子大丈夫?」

振り向くと背後に雨子が立っていて、両手に持った曲がった箒を床に向かって振り下ろしていた。彼女はそのまま私の手を取り、明かりの下まで私を引っ張っていった。

「蜘蛛の巣は柔いから」私の頭を叩き埃や蜘蛛の巣を払いながら彼女は呟いた。「大丈夫だよ。振り払ってしまえばいいんだ」

蜘蛛の感触はすぐに消えたけれど、彼女に叩かれた頭の感覚は長く残っていて、その後もずっと私の中に居座り続けていた。私の記憶で一番古い、樅ノ木雨子の思い出がそれだった。

樅ノ木雨子は隣町から道場に通う同いの女子で、私は覚えていなかったけれど私の後に入門してきたらしかった。気が付くと私たちは隣同士に並んでいて、列の隅っこで一緒に竹刀を振り回していた。彼女は私より少しだけ暴力的で、よく高いところに上って飛び降りたりするような子で、同年代では最初から上手な方で、週三の稽古をさぼったり休んだりすることもなかった。元から筋はよかったけれど、出来ないことを投げ出さないような美徳も持っている生き物だった。どうしても上手く出来ないことを、それでいいとはしない子だった。

始めた時期が近いのもあり、私たちは似たようなものだと最初私は思っていたけれど、道場にある姿見の前で竹刀を振る時、私が私だと思っていたものは鏡の中には映っていなかった。私が私だと思っていたものはどちらかといえば彼女の姿だった。自分が彼女ではないのだと知ることが初めて自覚した私自身の姿だった。年を重ねて試合にも出るようになり、彼女が周りより上手なんだということに私は気付いて、自分がそうではないということも、それと同時に気付いていった。

道場の中で私たちは友達だったが、家が遠いので外で遊ぶことはなかった。よく遊ぶようになったのは私の住む町に彼女が越してきた後からで、物理的距離の近付いた私たちはお互いの家で遊ぶようになった。道場の外で見る彼女は私より生き方が上手く、私より金満で、私の気付かぬ繊細な価値観に気を配る子で、それでいて粗野で暴力的なところのある人間だった。彼女はいつも新しいコンテンツについて私に教えてくれて、私の知識は基本的に彼女のアンテナの範囲を越えなかった。彼女にはその頃好きな人間がいて、同じ道場に通う大学生の先輩をかっこいいとよく口にしていて、青年部の稽古は少年部より辛くて厳しいものだったが、高学年になった頃からそちらにもよく顔を出しているみたいだった。彼女の話す先輩のよさは私にはよく判らないものだった。先輩のどこが好きなのか訊くと、優しいところがいいのだといった。

「好きになるってどういう感じ」

「その人のことばかり見たり」私の間抜けな問いにも彼女は答えてくれた。「その人との将来を想像したりすることだよ」

背の伸びるのが終わる頃には私たちにはもう似ている部分がなかった。私と彼女は並んでいても外国同士にいるみたいだった。性格も趣味も趣味の広さも違っていて、同じ学校にいたならきっと友達にならなかったろうという気がした。私たちの人生は密度がまるで異なっていた。彼女の人生には彼女の努力のせいで沢山の人が訪れていて、一方私が友達といえるような相手は彼女くらいで、彼女と会わない日はたいがいが一人でいた。彼女はその頃学校の男子と付き合っていて、二人で出掛けた時の話を私によく話して聞かせてくれた。よいことの報告も不満を口にすることもあったけれど、どの話も私には違う惑星の出来事に聞こえた。その子と別れてしまった後も色々な人と彼女は付き合いを続けていた。相手は同じ高校だったり、違う学校の生徒だったり、下級生から告白されたり、年上の人間と懇意になることもあった。その時々の話の中で五年後十年後の予定を彼女はよく口にしていたが、彼女と恋人がそんなに遠い時まで一緒にいられるとは私には思えなかった。実際に彼女たちは上手くいかず未来の途中で別れてしまって、落ち込む彼女の隣で私はその報告を聞き続けていた。

彼女の語る相手の魅力はいつ聞いていても私には判らなくて、彼女の話した別れる理由も私にはよく理解できないでいた。よかった何かがどうして駄目になってしまうのかが判らなかった。二人に起こる変化が私にはいつも掴めなかった。

「相手が嫌いになってしまうの」

「そういうこともなくはないけど」頬杖つく彼女は道理を説く教師の顔をしていた。「昨日も今日もまだ楽しいけどずっと一緒にはいれないなって考えてしまう瞬間はあるじゃん」

「ないけど」「ごめんね」「謝った分角が立つだろ」私は彼女の注文を食べた。「今日楽しいのの何が駄目なの。まだ楽しいなら別れなきゃいいのに」

「朝子は変わらないね」私の目を見ながら子供の頃みたいに彼女が笑った。「いいことだよそれは。いつまでも変わらないでいてね」

「いつまで経っても私は一人?」「そしたら私が貰ってあげるよ」

実際に私と彼女で付き合ったこともあった。社会人になった頃私たちは一緒に引っ越しをして、三年間を一緒に過ごして互いに相手へピントを合わせていった。当時彼女は六年付き合った恋人と別れたばかりで、いつになく傷ついていて、死にたいなどとよく口にして、それなりに私を困惑させていた。卒業した後結婚するとか同居を見据えた就職先とか、二年ほどそういう話をした後だったので彼女は結婚するのだと私の方でも思い込んでいた。空中分解した予定のどこに問題があったのか、当事者でない私には判らなかったけれど、一生で一番私は彼女の側にいて、隙あらば泣き出す彼女をあの手この手で慰めていた。あまり泣かなくなったある晩、私に対する感謝を彼女がこちらへ向けて語ってくるようなことがあって、そのいい方が随分直截的だったので、私は少し動揺してしまった。私の両目を覗き込みながら自分のことを好きかということを彼女が私に問いかけてきて、私がそれに肯定で返すとそうじゃないかと思っていたといい困ったように彼女は笑った。言葉で二三の確認をした後私と彼女はお付き合いをすることになり、二人同時に引っ越しをして同じ部屋で一緒に暮らし始めた。結局その後一年持たずに私たちは別れることになったけれど、私の人生でその日々は最も長く、自分の気持ちが確かに感じられた時間だった。

彼女を好きでいられる日々は私にとっては心地よいもので、いつまでもその時間が続けばいいという風に考えていた。部屋で私は彼女だけを見ていた。彼女はきっと少し違うものを見ていた。誰かと一緒に描いた未来を幾つもなくして彼女はこの部屋に来ていて、立てた予定はなくした後でも彼女のどこかに残り続けているみたいだった。辿り着きたいどこかへ向かう流れの途中に彼女はまだいて、私と暮らしている現在地をそのゴールとは思えないみたいだった。私にもそれは判っていたが、かといってどうすることも出来なかった。彼女に見えているものが私には見えていなかったし、私と彼女がどこかへ辿り着けると心の奥底では信じ切れないでいた。行き着いた現在の停滞を可能な限り維持すること、いつまでもここに居続けることが私の願える最長射程の未来だった。

結局私は彼女に比べて何年分も子供のままで、十年後二十年後を見る訓練を重ねてきた彼女の指し示しているものが一体何なのか、理解出来るようになる前に彼女と上手くいかなくなった。きっかけもifも判らないまま私たちは関係を解消することになり、別れた後も彼女と私は同じ部屋の中で生活を続けていた。彼女はその頃また落ち込むようになり、部屋で一人で泣いていることが増えて、出会った頃あった力強さや粗暴さ、前進する虫の美しさのようなものはすっかり影を潜めてしまっていた。道場の中では見せなかった泣き虫や弱虫を私から隠せもしないようになり、まとわりつく私を突き放すことも出来ぬまま泣き濡れた部屋の中で生活し、私と関係を修復させていった。ようやく彼女が引っ越しを決めて部屋を出て行くことになったのは二年も経ってからで、私たちは一緒に彼女の荷物を梱包し、玄関で手を振ってさよならの挨拶をした。

その後も彼女とは連絡を取り合っていたが、数ヶ月や半年間話さないことが次第に普通になっていった。会えば普通に話は出来たけれど、それまでなかった遠浅の海が私たちの間に横たわっていくのを感じた。程なく私も引っ越しをして、転職するための準備を始めた。何でもいいと思って選んだ傾いた業界で安く働くのをやめ、自分に負荷を掛けてちゃんと勉強し、お金を貯めていけるように生活を変えようと思った。今のままでは持てない前提を持てるようになりたかった。二十年先のことを考えられるようになりたかった。

二十年の遅れを取り戻す必要があった。遠ざかってしまった彼女の未来にもう一度自分がいられるように、波を越えて自分自身を運んで行かなければならなかった。長い距離を泳ぐ準備をしなければならなかった。六歳の頃諦めた物事をもう一度取り戻すために、自分ではないと決めつけたものを今度こそ己のものに出来るように、鏡を見た時現れるものを自分の理想に近づけるために、もう一度一緒に居たいと彼女に思ってもらえるように、そうして描いた遠い場所にある未来に実際に自分で到達していけるように、きっと全てのことを私は変えていかなければならなかった。未来のことをいつでも思い、毎日時間を大切にして、劣った自分をそのままにせず、出来ないことをよしとしないで、持っているものを大事に扱い、持てないものについてよく調べて、いつでも自分の体調を意識し、いい時と悪い時の両方に対応できるように、一つの動機を長い間持続させられるように、何かを続けていく土台を自分の中に見つけられるように、思わぬ方向に自分が流されてしまわないように、他人や状況を予測して対応していけるように、必要な知識を身につけ、適切に人に頼れるように、他人にちゃんと興味を持って、人に話せる趣味を見つけて、職場でちゃんと輪に加わって、出来事や人によく目を配って、見聞きしたことをそのままにせず、分類をして善悪を考え、よいことを見逃さず、悪いことを放置せず、困っている人を助けられるように、あまり困らせないで人に助けて貰うために、何かを変えていく方法と、変えた物事を維持する手段を持てるように、本当にどうしようもないことからは、傷を負わずに逃げ切れるように、彼女から教わったそういう人間としての美徳や努力を、今度は私自身が身につけていく必要があった。彼女が泳いでいく海を私も越えられるようになりたかった。彼女とそうでない側に物事を分類した時、いつでも彼女の側に属せるような自分になりたかった。全てはあまりに今更のことで、魚が陸地を這うようなもので、いつでも体が酸欠で苦しかったけれど、その苦しみ自体は決して嫌ではなかった。昨日出来なかったことが出来るようになること、小さな悪癖を乗り越えられた時の手応えは何物にも代えがたかったし、毎日覗く鏡の中の自分はどこまでいっても理想とは程遠かったけれど、具体的な座標を意識できること、その時伴う苦々しい達成感は決して嫌なだけのものではなかった。今の自分を認めながら心の底から否定出来ることは、朧気な未来を目指す私の原動力になっていった。

初めて二人で部屋を見た時、まだ空っぽのクローゼットの空間を指差しながら、こっちが私、ここからがあなたと、彼女は宙に線を引いてみせて、真剣な顔で私を見つめてその空想に合意を求めてきた。このクローゼットが物で一杯になり、私と彼女が領土を争う未来が彼女には既に見えているみたいだった。結局訪れなかったそういう未来のことを、彼女の描いてみせてくれた絵図のことを、彼女の抉れた部屋の中で私は考え続けていた。

遠い未来を目指す道のりの中、彼女じゃなくてもと考えることもあった。無理をして他人に関わる中出会った大勢のうちの一人と一時付き合うことがあって、彼女じゃなくても自分が誰かと一緒に生きていけるのだと知った。その男性とはすぐ別れてしまったけれど、別れた後でそのことを彼女に打ち明けた時、彼女は意外そうな顔をして、あなたは私以外好きにならないと思っていたと口にした。その言葉が私には嬉しく、前より自分が見せられるものになれた気がして、私の変化に彼女が驚いてくれたこと、彼女のイメージの外まで自分を動かせたことを得意に感じられた。次の相手と付き合い始めた時は彼女に話す話題が出来たことが嬉しかった。相手との間にあったことを早く彼女に報告したかったし、気持ちが噛み合わなくなる度にこのことを彼女に相談しようと思った。

私の人生の彼女に面していない側は穴だらけで、でたらめなままで人の体裁を取っていなかった。私の人格は多分平面の看板みたいなものだったけれど、彼女から見て人間に見えるのであればそれ以上は望むべくもなかった。卑小な範囲で自分と周囲とが上手く循環していた時期においてさえ、私に価値はなかったのだから、そういうものを大事にしても仕様がなかった。私には多分問題があったし、能力と理想の不均衡は私の周囲に問題を生み続けていた。その問題を付き合う人と乗り越えて行けたらとも思ったが、相手はそういう風には思わないみたいだった。私に問題があることに気付くと恋人は距離を置き、いつも関係は解消に向かっていった。誰も私を改造しに来ないなとその頃私はよく考えていた。私のことばかり考えてしまったり、私との未来を想像したり誰もしないみたいだった。私と一緒にいる二十年後のことを誰も思い描かないし、その為に何かを乗り越えたいとは思わないみたいだった。

そのうち私は一人になった。誰かと一緒にいられるような時期はほんの一瞬だった。一人になるといつでも少し心地がよかった。穴の開くような空しさはあったけれど、彼女のように一人泣いたりすることもなかった。誰かと付き合っている間も樅ノ木雨子のことが私は好きだったので、誰にも負い目がなくなったことに内心ほっとしていた。彼女に話したり打ち明けたい出来事がいっぱいあった。早く彼女に会いたいと思った。

離れている分不便なので物理的距離を詰めようと思い、彼女の住む町へ引っ越すことにし、もしかしたらまた一緒に暮らすことになるかも知れなかったので、広くて綺麗な部屋を少しだけ無理して借りることにした。十年前は上手に見えなかった、共に生きる二十年後や三十年後の自分たち、私が彼女とどこに行きたいのか、現実的な話をこの二十年間私は考え続けてきたし、彼女に話せる自信も用意もあった。彼女と行きたい未来を描いて実際にそれを歩んで行く自信が出来た今、ようやく彼女を愛せるような気がした。

一年ぶりに連絡を取って、同じ町に越してきたことを告げると樅ノ木雨子は喜んでくれた。久し振りに話す彼女は以前より穏やかで、読点が多く、言葉から刺が減っていた。当たりの柔らかさが普通の人間みたいだった。どこかで会わないかと私がいうと、いっておきたいことがあると彼女がいい、もうすぐ結婚するのだということを私に向けて教えてくれた。相手は私の知らない人みたいだった。とても驚いたけれど私は彼女におめでとうといった。

「おめでとう」「ありがとう」いえてよかったと彼女は口にし、本当は誰にもいう気はなかったけれど、あなたにだけはいっておきたかったのだと口にした。「連絡くれてありがとう」「でもショックだな。あなたのことまだ好きだから」「本当。振り切ったと思ってた」「ショックだけど教えてくれてありがとう。幸せになってね」「うん。頑張るつもり」

通話が終わると私はぼうっとし、なるべく何も考えないようにした。呼吸だけして時間を使い、大丈夫そうだったのでゆっくり顔を上げて部屋を見回してみた。綺麗な広い部屋に段ボールが沢山、ごみ袋と脱いだ服が床に散らばっていた。新しく注文した未開封の家具を見ているうちに、今日からはもう未来のことを考えなくていいのか、行けもしない場所へ辿り着くために、出来もしないことを取り繕わなくてもいいのかと思った。

その後も私自身は変わらず、引っ越した部屋で生活を続け、前より少しだけ早起きをし、少しだけ遠くなった職場へ向かう生活を続けた。頭痛と睡眠の合間に時々洗濯とごみ出しをして、波も風もない時間の中に沈まないよう昨日を維持していた。鏡に映る自分は理想への漸進を止め、少しずつ少しずつ遠ざかっているような気がした。そのこと自体は楽しくも苦しくもなかった。波も風も距離も私を苦しめないようになった。

彼女が結婚した後でも生活に変わりはなかった。毎日何か食べたし、時々出掛けて服や靴も買った。今度の相手とも彼女は駄目になってしまうかもしれなかったし、統計通り数年後には彼女も離婚してしまうのかも知れなかった。その時に私が彼女の隣に居られればよかったし、それが五年でも十年でも私は別に構わなかった。私に残ったのは二十年先を考える習慣だけだったので、その時自分が彼女といる準備を一人で続けていた。靴と一緒に包丁を買い、普段着ないような服を着て知らない街を歩く練習も始めた。彼女と連絡を取って今の住まいも知ったし、結婚相手の顔と名前も覚えた。生まれてくる子供の名前も教えてもらった。ロープを買って固く結ぶ練習もした。サイズの違う靴を買って詰め物をして歩く練習もした。

人生は何歳から取り返しが付かないのだろう。彼女は綺麗だから幾つになっても次の人が来るという気がした。七十まで待とうと私は思った。七十になったら彼女の夫を殺すのは今より難しくなさそうだったし、長い時間は準備を必要としている私に味方してくれるはずだった。準備期間で彼女の子供を静かに殺すための計画を作り、孫が居るようならその子も殺し、辿り着いた先で私しか残らないようにすれば、彼女も私に縋らざるを得ないのではないだろうかと思った。可能性があるならその日の為に準備しなければならなかった。体力を維持出来るよう道場にも通い始めた。

今日も私は会社に行って、人間のふりをできることをアピールし、四十年先の未来のために動き、一日の終わりには暮らす部屋まで押し戻された。彼女の来ない部屋は少しずつ散らかっていったけれど、いつまで経っても私を困らせることがなかった。どれだけ服を買ってもクローゼットは一杯にならず、埋まらない空間は私に空いた穴の一つになった。

理性の部分で死ぬことを検討し、クローゼットにロープを掛けてみたこともあったけれど、首を通したところで身が竦んでしまい、その先まで私は行動に移せなかった。暗いクローゼットの内側で固まっていると六歳のクリスマスの夜のことが思い起こされて、どこへも泳ぎ切れないままにあの日の用具室まで自分が押し戻されてしまったのだなということを思った。一度しゃがむと力が抜けて、その場から私は動けなくなった。もう一度と思い手を伸ばしたけれど、頭上に浮かぶ白い輪にどうしても手が届かなかった。

ここからどこかへ行くことも、これ以上自力で動ける気もしなかったけれど、あの頃のように手を引いてどこかへ助け出してくれる相手も、一人では振り払えないものを代わりに叩き落としてくれるような人も、私にはもう一人もいなくなってしまった。

本文:矢部嵩

挿絵:唯鬼