Season 2 第4話「部屋を見る」

文字数 5,933文字

矢部嵩さんによるホラー掌編『未来図と蜘蛛の巣』。挿絵は唯鬼さんです。

*

物件を三つ選んだ所で実際に部屋を見ることになった。選んでくれた担当の中林さんではなく、違う人と物件を回ることになった。

「内見を担当する二階堂です」二階堂さんの背後を自転車が通り過ぎた。「車を回してくるので待っててもらえます?」

担当者さんには見覚えがあって多分中学の同級生だった。私の名字は凡庸なので彼女は私を覚えていないだろうと思われた。軽く相談をした結果遠い物件から回ることになった。彼女の運転は加減速がよく少し乗ったら気分が悪くなった。

「着きましたよ」側溝に向け嘔吐する私に二階堂さんが笑いかけてきた。私たちが知り合いであることを告げたが彼女から特に返事はなかった。斜め一列になって私たちはコンクリートのスロープを上り、目当ての部屋に着くと玄関前の箱から彼女が鍵を取り出した。「どうぞ」

ふにゃふにゃしているスリッパを借りて空っぽの部屋に私は上がり込んだ。写真と差異の少ない展示みたいな物件だった。床も扉も傷は少なく靴箱なども傷んでおらず、サッシは綺麗でぬるぬる滑り、コンセントにもゆるみがなかった。目で見たり手で触れたりしながらこの部屋に暮らす自分を想像してみた。こういう部屋に住める自分は今現在より救われている気がした。「いかがです?」「ギチギチしてますね」

メジャーであちこち採寸していると窓の向こうをトラックが通って、ガラスや壁がびりびり震えた。街道が近いせいでアパートの前が抜け道になっているみたいだった。大きい車が何台も通りその度に窓やクローゼットが震え、私がクローゼットを開けると床の上に人形が落ちていた。小さい木の人形の頭部だった。

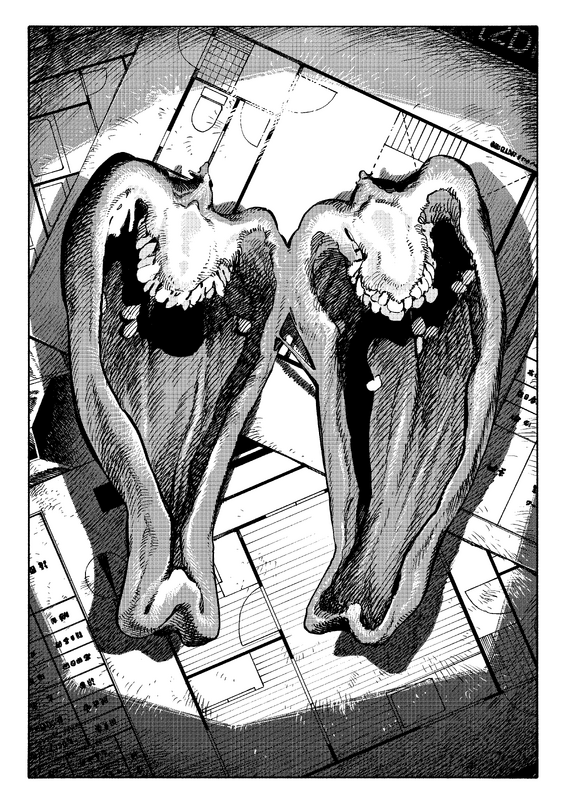

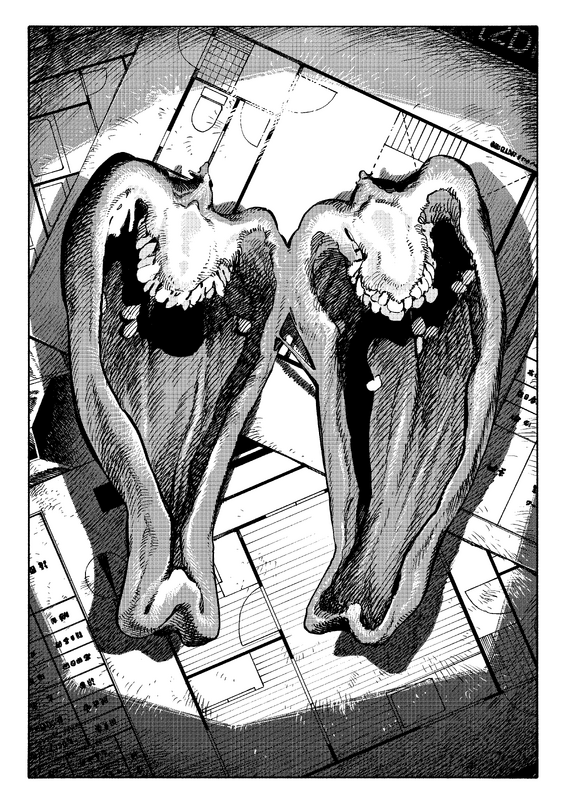

「ロフトに上がっていいですか」梯子を上るとぱきんぱきんと音が鳴った。ロフトの上には暖かい空気が溜まっていて、カーテンのない板張りの空間に太陽光が溢れていた。奥の壁際に何か大きい塊が置かれていて、近づいてみるとドールハウスだった。

ドールハウスは量産品で部分二階の洋風建築、壁がまるごとくり抜かれていて、標本のように内側を観察することが出来た。一階部分では二体の人形が食卓について食べ物に囲まれており、二階の部屋には首のない人形が転がっていた。「前の住人の忘れ物かな」

「この部屋で昔人が死んだの」いつの間にかロフトにいた二階堂さんが背後から私に話しかけてきた。「ちょうどこの場所で殺されたそうよ」

「人が?」

「若い夫婦と幼い子供の一家心中だったというわ。幼い子供はロフトで殺されその場で首を切断されたの。切られた首はロフトから転げ落ちて、クロゼットの中から見つかったというわ。ロフトの上は血の海だったみたい。息子を殺した若い夫婦は朝食と一緒に毒を飲み自殺をし三人の死体は一週間後臭いで発見されたそうよ。そのためこの部屋は他の号室よりリノベーションの時期が浅いの」「そうなんですか」「このドールハウスはきっと見立てね。死んだ家族とその当時のこの部屋を模しているのでしょう」「どうしてでしょう」「いったい幽霊というものが家に憑き部屋に憑き人に憑き人形に憑くものだとするならば霊の出る部屋に人形の家を置くことでその中に霊的活動の場を転移せしめるのでないかしら。人間の厄を人形に移すように人家の厄は人形の家へ、位牌や仏壇や式年遷宮する神社のように部屋の中の部屋の中に霊現象ごとその存在を移し替えようとしているのかも」「この部屋って幽霊出るんですか」「そういう話は聞かないけれどあるいはそういう想像も出来るということよ。このドールハウスを誰が置いたのか考える時それがオーナーであれば色々なことに説明がつくのだから。実際に霊が居るかはともかく契約までの空白期間を使い苦情の発生率を下げる工夫を家主が用いているのだとしたら」「ゴキホイみたいなものですか」

車の音がやけに大きく聞こえたので梯子の下を見ると、窓が開いていて室内に風が吹き込んでいた。さっき施錠した気がするので二階堂さんが開けたのかと思ったが、彼女に聞くと首を横に振られた。

一緒に梯子を下り窓を閉めて鍵をかけ、二人で水回りを見ていると今いた部屋に物の落ちる音がした。戻ってみると床の上で人形の頭部が回転していた。まるで今ロフトから落ちてきたばかりのようだった。

回転する頭部を見ていると頭上のロフトから笑い声が聞こえた。子供みたいなくすくす笑いだった。「どうですこの部屋?」

「いいですね」私は振り向き二階堂さんに答えた。「綺麗で素敵なんですが、部屋が揺れるのが気になっていて」

「揺れるところはすごい揺れるんですよね」地盤がどうこうということを二階堂さんが口にした。「よいようでしたら次に向かいましょうか」

次の部屋へと向かう途中採寸を手帳に写していたら一発で酔ってしまい、貰ったビニール袋に私は涙ぐみえずき続けた。「すぐ着きますから!ほら着いた!」通りに私を下ろし二階堂さんはコインPへと向かい、彼女が戻るまでの間に私は薬局でアネロンニスキャップを買った。

二つ目の部屋はレンガタイルの古ぼけたビルの三階にあった。階段を上る時気付いたが二階までは事務所で賃貸は三階一室だけのようだった。こういう部屋は初めてだったので苦情が来そうでそれが気になった。

「いかがですか?」

「古いんですねちょっと」シンク下を私は覗き込んだ。「図面では判らなかったんですが、洗濯機ってどこ置くんでしょう」

「多分ベランダですね」

いわれてベランダに出ると頭上から物が落ちてきた。下の道路で物の砕ける音がした。私が覗き込むと真下の地面でお茶碗のようなものが割れていて、陶器の欠片と白米らしき穀物が路上に散らばっていた。

「どうかしました」近寄る二階堂さんに見たままを報告すると首を傾げられた。「上に部屋はない筈ですけど」

「屋上ありって書いてますけど」貰った資料を私は指した。「ここって見れるんですか」「そう思いますよ。行きます?」

鉄製の階段を上がると普通にビルの屋上に出られた。入れる屋上は初めてで、少しだけ私は心がときめいた。屋上は雨晒しでぐるりとフェンスが張ってあって、辺りには高い建物もなく、自由に使えるなら広い空だった。

「共用部って書いていますが、洗濯物干したり椅子持ってきて座ったりしてもいい感じですかね」「駄目なら入れないと思いますけどオーナーさんに確認してからがいいと思いますね」屋上の隅に濡れた丸椅子があるのを二階堂さんが見つけた。「椅子ありますね。大丈夫かもですね」

いかがですかと彼女に聞かれ、私は少し返答に迷った。屋上のある暮らしは素敵だなという気がしたが、肝心の部屋にあまり心が惹かれなかった。洗濯場所がベランダなのと網戸がないのも気になっていた。「さっきの部屋の方がよかった気はします」

「ですねえ」

「駄目って訳ではないんですけど」

「ですか」風が吹いて二階堂さんが髪を押さえた。

「部屋を選ぶの難しいです。気になるところはあるけれど、暮らせば対応出来ると思うんです。我慢出来ると思うんです。多少のことならば」フェンスがかちかち音を立てて揺れた。「ただそうなると判らないんです。どうせ我慢するなら最初から今のままでいいですよね。不満に目を瞑るならそもそも引っ越す必要がないんじゃないかと」

「どうしてお部屋を探されてるんですか?」

「上手くいえません」転勤とか必要に迫られているというわけではなかった。「今してる暮らしみたいなものの、今よりも先に進んでみたくて」

「そうですか」二階堂さんは頷いてくれた。「そういうことであれば妥協しないのも大事だと思いますよ。よく見て選んでいって下さい。もう少し中をご覧になりますか?」

「ありがとう」頭を振り私は笑った。「もう大丈夫だと思います」

「それでは車に戻りましょうか」椅子を足場にフェンスを乗り越え二階堂さんの姿が屋上の向こうへ消えた。どさっという音が一秒後に聞こえた。咄嗟のことで私も驚いたが、彼女の後は追わず階段を使って地上へ向かった。「大丈夫ですか二階堂さん」

「寒い」足が折れて立てないのか蟹のごとく四つん這いになって二階堂さんは歩道を前進していた。全身から出血しスーツは米粒まみれになっていた。二階堂さんが這って車を取ってくる間私は薬局で包帯を探し、添木がなかったので代わりに割り箸を購入した。「どうしたんですか一体」

「エレベータが」不明瞭なことをもごもごと運転席の二階堂さんがいった。歯も折れたのか口角から血が溢れていた。「出発しますう」

「手当しましょう先に」いいつつドアを開けると先ほどのドールハウスが助手席に置かれていたので驚いた。ドールハウスは震動で落ちないようシートベルトで固定してあった。「何故ここにこれが?」

「持って来たんですう」二階堂さんの口から歯がこぼれ落ちた。「寂しそうだから。一緒に遊いたいっえいうから」

「デフォで寂しいものじゃないですか人生は」手当をしながら私はいった。寒い寒いと彼女は繰り返し鼻や耳から血を出していた。片手足を折っても運転は出来るらしく、ゆっくりした運転で私たちは最後の部屋を目指した(今度は私は車に酔わなかった)。

目的地に到着すると車内で待っているということを二階堂さんが口にし、痛むのかと心配になったが単に会社に電話を入れたいみたいだった。ドールハウスと会話する二階堂さんを残し最後の部屋へ私は向かった。指示通りに止水栓から鍵を見つけ出した。

最後の部屋はB1だったが見てみると実際は半地下という感じだった。部屋に入り窓を開けると視線の高さに裏庭があった。目隠しの柵の向こうに二階堂さんの車の屋根が見えた。

地下室の部屋はとても冷たく空気が外よりじめじめしていた。間取りの形は気に入ったけれど玄関は狭く、エントランスも螺旋状なので、本棚もベッドも持ち込めないのではないかと思った。部屋の中で計算をしていると玄関のチャイムがふいに鳴らされ、二階堂さんかと思ったが、モニターを見ると知らない人だった。「もしもし」

「こんにちは」上品そうな老婆に見えた。「今よろしいでしょうか?」

「すいません私、内見中で。住んでる者ではないんですけど」

「上の部屋の者ですけど」お婆さんはゆっくりお辞儀した。「足音がしたんですけど、あなた天井を歩きました?」

「天井は歩いていないです」

「あなた鵺を飼ってるんでしょ?」顔を上げた老婆と目が合った気がした。「鵺がその部屋にいるんでしょ。私に鵺を見せてくれない?」

「誤解じゃないかと」

「あなたうち来ない? ずっと耳を付けてずっと聞いていたの。鵺と暮らして住んでるんでしょ? けんけんという音が聞こえる。私と部屋を取り替えて下さらない? 私をそこに住ませてくれない?」

「大家さんへどうぞ」いったん私が鍵を掛けると遅れてお婆さんはドアノブを回し始めた。間を空けて鳴り響くピンポンの音を聞きながら、二階堂さん助けてくれないかなと思った。

インターホンの電源を切り上着を足に巻いて耐えている内に眠ってしまったらしく、気付くと辺りは静かになって部屋の内側が闇に沈んでいた。確認して部屋を出ると辺りは夜だった。どこかの家からシチューの匂いがした。

住人に気付かれぬように音を立てずにエントランスを抜け、二階堂さんの姿を探したがさっきの場所に車が見当たらなかった。近くの路地を回ったが彼女の車は見つからなかった。傷が悪化したのではと思い私は急に心配になった。

二階堂さんの番号は知らなかったので不動産会社に電話してみることにした。

「ご連絡お待ちしておりました」電話を取ったのは中林さんだった。「ご一緒出来ず申し訳ありませんでした。お部屋三つともご覧になれましたか?」

「ちょうど今出たところなんです」話しつつ私は住宅街を歩いた。「二階堂さん戻ってませんか。彼女と現地ではぐれてしまって」

「二階堂とは誰でしょう」そんなスタッフは存在しないらしかった。

そもそも私がアポも取らずに飛び込みでお店に訪れたせいだったが、スタッフさんの空きがないため私は一人で物件を回る手筈だった。いわれるままに頷きいわれるままに店を出た私は、店の外で二階堂さんに話しかけられ、いわれるまま車に乗り込んだのだった。

不動産会社スタッフではなかった二階堂さんは特殊な変態か幽霊タクシーの亜種ということになりそうだったが、後者であった場合一日自分がどのように移動していたのかは気になるところだった。

「そういえばそうだった」モノレール駅を探しながら私は思い返していた。「中学二年のスキー教室で、二階堂さんは谷底に落ちたんだった」

今日もまた決まらなかったなと、夕闇の街を見ながら思った。条件なんて何でもいいから決めてしまうべきかもしれなかった。それともやはり今のままでいいのか、このまま何かに我慢しながら今の部屋に留まり続ければいいのだろうかと思った。

「このままでいい」モノレのガラスに呟いてみた。「それは嫌だ。前に進みたい」

狭い心と不寛容さで自分の何かを引き上げたかった。好きな歌と巡り会う時のように、希望で満量の選択をしてみたかった。願ったことの罰に当たらないよう気を付けながら家路を辿り、びくびくしながら鍵を開けると暗い我が家がアイドリングしていた。

「おかえり海子」

「ただいまピーマン君」家人のピーマン君に私は返事した。上着をベッドに脱ぎ捨てながら私たちはどこへ行けるのだろうと思った。「明かりつけなよ目が悪くなるよ」

「スイッチを入れる君が好きなのさ」

「変なの」私はぼやいた。「今日何してた?」

「読書してたさ。セロハンテープを読んだことある?」

「私は今日部屋を見てきたよ」ピーマン君の前を通り私はドレープカーテンを閉めた。「ねえピーマン君、私たち次へ進まない?」

「いいと思うよ」ピーマン君が頷いた。「海子がそれを望むのであれば」

「ありがとう」気持ちの話が終わってしまって、具体的なことだけが残されて、ようやく私は恐ろしくなった。椅子の背凭れを指先で撫でた。「そうやって先に進んでいくと、最後には何があるのかな」

「最後はないさ。死んだら終わりさ」呟くようにいうとピーマン君は本を閉じ、椅子から立ち上がった。「ご飯にしよう。今日もお疲れ様」

(2021.1.25)

本文:矢部嵩

挿絵:唯鬼

*

物件を三つ選んだ所で実際に部屋を見ることになった。選んでくれた担当の中林さんではなく、違う人と物件を回ることになった。

「内見を担当する二階堂です」二階堂さんの背後を自転車が通り過ぎた。「車を回してくるので待っててもらえます?」

担当者さんには見覚えがあって多分中学の同級生だった。私の名字は凡庸なので彼女は私を覚えていないだろうと思われた。軽く相談をした結果遠い物件から回ることになった。彼女の運転は加減速がよく少し乗ったら気分が悪くなった。

「着きましたよ」側溝に向け嘔吐する私に二階堂さんが笑いかけてきた。私たちが知り合いであることを告げたが彼女から特に返事はなかった。斜め一列になって私たちはコンクリートのスロープを上り、目当ての部屋に着くと玄関前の箱から彼女が鍵を取り出した。「どうぞ」

ふにゃふにゃしているスリッパを借りて空っぽの部屋に私は上がり込んだ。写真と差異の少ない展示みたいな物件だった。床も扉も傷は少なく靴箱なども傷んでおらず、サッシは綺麗でぬるぬる滑り、コンセントにもゆるみがなかった。目で見たり手で触れたりしながらこの部屋に暮らす自分を想像してみた。こういう部屋に住める自分は今現在より救われている気がした。「いかがです?」「ギチギチしてますね」

メジャーであちこち採寸していると窓の向こうをトラックが通って、ガラスや壁がびりびり震えた。街道が近いせいでアパートの前が抜け道になっているみたいだった。大きい車が何台も通りその度に窓やクローゼットが震え、私がクローゼットを開けると床の上に人形が落ちていた。小さい木の人形の頭部だった。

「ロフトに上がっていいですか」梯子を上るとぱきんぱきんと音が鳴った。ロフトの上には暖かい空気が溜まっていて、カーテンのない板張りの空間に太陽光が溢れていた。奥の壁際に何か大きい塊が置かれていて、近づいてみるとドールハウスだった。

ドールハウスは量産品で部分二階の洋風建築、壁がまるごとくり抜かれていて、標本のように内側を観察することが出来た。一階部分では二体の人形が食卓について食べ物に囲まれており、二階の部屋には首のない人形が転がっていた。「前の住人の忘れ物かな」

「この部屋で昔人が死んだの」いつの間にかロフトにいた二階堂さんが背後から私に話しかけてきた。「ちょうどこの場所で殺されたそうよ」

「人が?」

「若い夫婦と幼い子供の一家心中だったというわ。幼い子供はロフトで殺されその場で首を切断されたの。切られた首はロフトから転げ落ちて、クロゼットの中から見つかったというわ。ロフトの上は血の海だったみたい。息子を殺した若い夫婦は朝食と一緒に毒を飲み自殺をし三人の死体は一週間後臭いで発見されたそうよ。そのためこの部屋は他の号室よりリノベーションの時期が浅いの」「そうなんですか」「このドールハウスはきっと見立てね。死んだ家族とその当時のこの部屋を模しているのでしょう」「どうしてでしょう」「いったい幽霊というものが家に憑き部屋に憑き人に憑き人形に憑くものだとするならば霊の出る部屋に人形の家を置くことでその中に霊的活動の場を転移せしめるのでないかしら。人間の厄を人形に移すように人家の厄は人形の家へ、位牌や仏壇や式年遷宮する神社のように部屋の中の部屋の中に霊現象ごとその存在を移し替えようとしているのかも」「この部屋って幽霊出るんですか」「そういう話は聞かないけれどあるいはそういう想像も出来るということよ。このドールハウスを誰が置いたのか考える時それがオーナーであれば色々なことに説明がつくのだから。実際に霊が居るかはともかく契約までの空白期間を使い苦情の発生率を下げる工夫を家主が用いているのだとしたら」「ゴキホイみたいなものですか」

車の音がやけに大きく聞こえたので梯子の下を見ると、窓が開いていて室内に風が吹き込んでいた。さっき施錠した気がするので二階堂さんが開けたのかと思ったが、彼女に聞くと首を横に振られた。

一緒に梯子を下り窓を閉めて鍵をかけ、二人で水回りを見ていると今いた部屋に物の落ちる音がした。戻ってみると床の上で人形の頭部が回転していた。まるで今ロフトから落ちてきたばかりのようだった。

回転する頭部を見ていると頭上のロフトから笑い声が聞こえた。子供みたいなくすくす笑いだった。「どうですこの部屋?」

「いいですね」私は振り向き二階堂さんに答えた。「綺麗で素敵なんですが、部屋が揺れるのが気になっていて」

「揺れるところはすごい揺れるんですよね」地盤がどうこうということを二階堂さんが口にした。「よいようでしたら次に向かいましょうか」

次の部屋へと向かう途中採寸を手帳に写していたら一発で酔ってしまい、貰ったビニール袋に私は涙ぐみえずき続けた。「すぐ着きますから!ほら着いた!」通りに私を下ろし二階堂さんはコインPへと向かい、彼女が戻るまでの間に私は薬局でアネロンニスキャップを買った。

二つ目の部屋はレンガタイルの古ぼけたビルの三階にあった。階段を上る時気付いたが二階までは事務所で賃貸は三階一室だけのようだった。こういう部屋は初めてだったので苦情が来そうでそれが気になった。

「いかがですか?」

「古いんですねちょっと」シンク下を私は覗き込んだ。「図面では判らなかったんですが、洗濯機ってどこ置くんでしょう」

「多分ベランダですね」

いわれてベランダに出ると頭上から物が落ちてきた。下の道路で物の砕ける音がした。私が覗き込むと真下の地面でお茶碗のようなものが割れていて、陶器の欠片と白米らしき穀物が路上に散らばっていた。

「どうかしました」近寄る二階堂さんに見たままを報告すると首を傾げられた。「上に部屋はない筈ですけど」

「屋上ありって書いてますけど」貰った資料を私は指した。「ここって見れるんですか」「そう思いますよ。行きます?」

鉄製の階段を上がると普通にビルの屋上に出られた。入れる屋上は初めてで、少しだけ私は心がときめいた。屋上は雨晒しでぐるりとフェンスが張ってあって、辺りには高い建物もなく、自由に使えるなら広い空だった。

「共用部って書いていますが、洗濯物干したり椅子持ってきて座ったりしてもいい感じですかね」「駄目なら入れないと思いますけどオーナーさんに確認してからがいいと思いますね」屋上の隅に濡れた丸椅子があるのを二階堂さんが見つけた。「椅子ありますね。大丈夫かもですね」

いかがですかと彼女に聞かれ、私は少し返答に迷った。屋上のある暮らしは素敵だなという気がしたが、肝心の部屋にあまり心が惹かれなかった。洗濯場所がベランダなのと網戸がないのも気になっていた。「さっきの部屋の方がよかった気はします」

「ですねえ」

「駄目って訳ではないんですけど」

「ですか」風が吹いて二階堂さんが髪を押さえた。

「部屋を選ぶの難しいです。気になるところはあるけれど、暮らせば対応出来ると思うんです。我慢出来ると思うんです。多少のことならば」フェンスがかちかち音を立てて揺れた。「ただそうなると判らないんです。どうせ我慢するなら最初から今のままでいいですよね。不満に目を瞑るならそもそも引っ越す必要がないんじゃないかと」

「どうしてお部屋を探されてるんですか?」

「上手くいえません」転勤とか必要に迫られているというわけではなかった。「今してる暮らしみたいなものの、今よりも先に進んでみたくて」

「そうですか」二階堂さんは頷いてくれた。「そういうことであれば妥協しないのも大事だと思いますよ。よく見て選んでいって下さい。もう少し中をご覧になりますか?」

「ありがとう」頭を振り私は笑った。「もう大丈夫だと思います」

「それでは車に戻りましょうか」椅子を足場にフェンスを乗り越え二階堂さんの姿が屋上の向こうへ消えた。どさっという音が一秒後に聞こえた。咄嗟のことで私も驚いたが、彼女の後は追わず階段を使って地上へ向かった。「大丈夫ですか二階堂さん」

「寒い」足が折れて立てないのか蟹のごとく四つん這いになって二階堂さんは歩道を前進していた。全身から出血しスーツは米粒まみれになっていた。二階堂さんが這って車を取ってくる間私は薬局で包帯を探し、添木がなかったので代わりに割り箸を購入した。「どうしたんですか一体」

「エレベータが」不明瞭なことをもごもごと運転席の二階堂さんがいった。歯も折れたのか口角から血が溢れていた。「出発しますう」

「手当しましょう先に」いいつつドアを開けると先ほどのドールハウスが助手席に置かれていたので驚いた。ドールハウスは震動で落ちないようシートベルトで固定してあった。「何故ここにこれが?」

「持って来たんですう」二階堂さんの口から歯がこぼれ落ちた。「寂しそうだから。一緒に遊いたいっえいうから」

「デフォで寂しいものじゃないですか人生は」手当をしながら私はいった。寒い寒いと彼女は繰り返し鼻や耳から血を出していた。片手足を折っても運転は出来るらしく、ゆっくりした運転で私たちは最後の部屋を目指した(今度は私は車に酔わなかった)。

目的地に到着すると車内で待っているということを二階堂さんが口にし、痛むのかと心配になったが単に会社に電話を入れたいみたいだった。ドールハウスと会話する二階堂さんを残し最後の部屋へ私は向かった。指示通りに止水栓から鍵を見つけ出した。

最後の部屋はB1だったが見てみると実際は半地下という感じだった。部屋に入り窓を開けると視線の高さに裏庭があった。目隠しの柵の向こうに二階堂さんの車の屋根が見えた。

地下室の部屋はとても冷たく空気が外よりじめじめしていた。間取りの形は気に入ったけれど玄関は狭く、エントランスも螺旋状なので、本棚もベッドも持ち込めないのではないかと思った。部屋の中で計算をしていると玄関のチャイムがふいに鳴らされ、二階堂さんかと思ったが、モニターを見ると知らない人だった。「もしもし」

「こんにちは」上品そうな老婆に見えた。「今よろしいでしょうか?」

「すいません私、内見中で。住んでる者ではないんですけど」

「上の部屋の者ですけど」お婆さんはゆっくりお辞儀した。「足音がしたんですけど、あなた天井を歩きました?」

「天井は歩いていないです」

「あなた鵺を飼ってるんでしょ?」顔を上げた老婆と目が合った気がした。「鵺がその部屋にいるんでしょ。私に鵺を見せてくれない?」

「誤解じゃないかと」

「あなたうち来ない? ずっと耳を付けてずっと聞いていたの。鵺と暮らして住んでるんでしょ? けんけんという音が聞こえる。私と部屋を取り替えて下さらない? 私をそこに住ませてくれない?」

「大家さんへどうぞ」いったん私が鍵を掛けると遅れてお婆さんはドアノブを回し始めた。間を空けて鳴り響くピンポンの音を聞きながら、二階堂さん助けてくれないかなと思った。

インターホンの電源を切り上着を足に巻いて耐えている内に眠ってしまったらしく、気付くと辺りは静かになって部屋の内側が闇に沈んでいた。確認して部屋を出ると辺りは夜だった。どこかの家からシチューの匂いがした。

住人に気付かれぬように音を立てずにエントランスを抜け、二階堂さんの姿を探したがさっきの場所に車が見当たらなかった。近くの路地を回ったが彼女の車は見つからなかった。傷が悪化したのではと思い私は急に心配になった。

二階堂さんの番号は知らなかったので不動産会社に電話してみることにした。

「ご連絡お待ちしておりました」電話を取ったのは中林さんだった。「ご一緒出来ず申し訳ありませんでした。お部屋三つともご覧になれましたか?」

「ちょうど今出たところなんです」話しつつ私は住宅街を歩いた。「二階堂さん戻ってませんか。彼女と現地ではぐれてしまって」

「二階堂とは誰でしょう」そんなスタッフは存在しないらしかった。

そもそも私がアポも取らずに飛び込みでお店に訪れたせいだったが、スタッフさんの空きがないため私は一人で物件を回る手筈だった。いわれるままに頷きいわれるままに店を出た私は、店の外で二階堂さんに話しかけられ、いわれるまま車に乗り込んだのだった。

不動産会社スタッフではなかった二階堂さんは特殊な変態か幽霊タクシーの亜種ということになりそうだったが、後者であった場合一日自分がどのように移動していたのかは気になるところだった。

「そういえばそうだった」モノレール駅を探しながら私は思い返していた。「中学二年のスキー教室で、二階堂さんは谷底に落ちたんだった」

今日もまた決まらなかったなと、夕闇の街を見ながら思った。条件なんて何でもいいから決めてしまうべきかもしれなかった。それともやはり今のままでいいのか、このまま何かに我慢しながら今の部屋に留まり続ければいいのだろうかと思った。

「このままでいい」モノレのガラスに呟いてみた。「それは嫌だ。前に進みたい」

狭い心と不寛容さで自分の何かを引き上げたかった。好きな歌と巡り会う時のように、希望で満量の選択をしてみたかった。願ったことの罰に当たらないよう気を付けながら家路を辿り、びくびくしながら鍵を開けると暗い我が家がアイドリングしていた。

「おかえり海子」

「ただいまピーマン君」家人のピーマン君に私は返事した。上着をベッドに脱ぎ捨てながら私たちはどこへ行けるのだろうと思った。「明かりつけなよ目が悪くなるよ」

「スイッチを入れる君が好きなのさ」

「変なの」私はぼやいた。「今日何してた?」

「読書してたさ。セロハンテープを読んだことある?」

「私は今日部屋を見てきたよ」ピーマン君の前を通り私はドレープカーテンを閉めた。「ねえピーマン君、私たち次へ進まない?」

「いいと思うよ」ピーマン君が頷いた。「海子がそれを望むのであれば」

「ありがとう」気持ちの話が終わってしまって、具体的なことだけが残されて、ようやく私は恐ろしくなった。椅子の背凭れを指先で撫でた。「そうやって先に進んでいくと、最後には何があるのかな」

「最後はないさ。死んだら終わりさ」呟くようにいうとピーマン君は本を閉じ、椅子から立ち上がった。「ご飯にしよう。今日もお疲れ様」

(2021.1.25)

本文:矢部嵩

挿絵:唯鬼