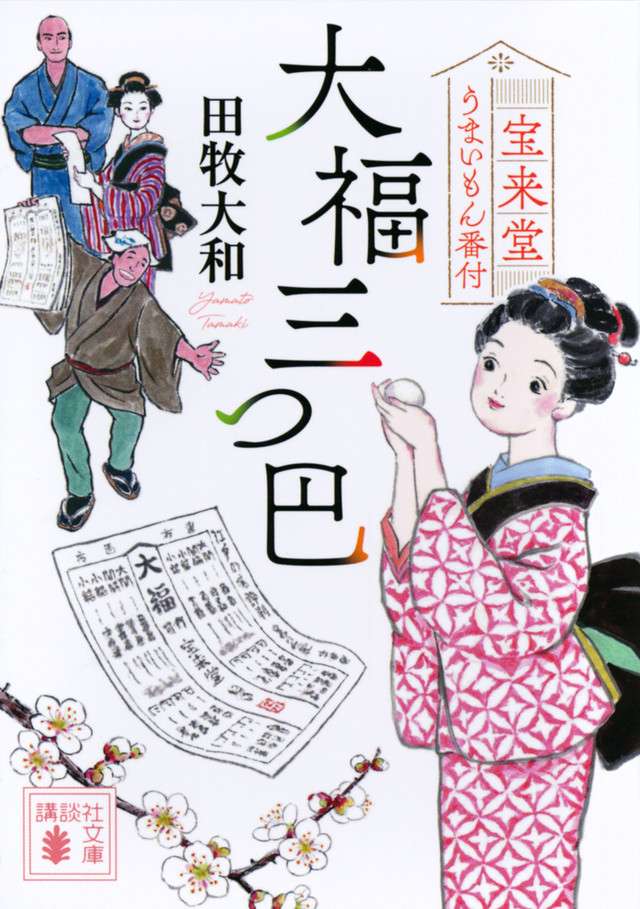

「気風のいい大福」/ 田牧大和

文字数 1,439文字

始まりは二年前の冬。担当編集氏の呟きから始まった。

「つくる側の視点で描いた番付って、面白そうですよね」

番付とは、見立て番付のこと。相撲の番付に見立てて、様々なものにランキングを付けた読み物だ。食べ物は勿論、役者や名所に祭、天変地異までなんでもござれで、江戸でも上方でも、大層流行った。

私もすぐに「いいですね」と乗った。ランキングの悲喜こもごもは、ランク付けされる側だけのことではない。付ける側にもドラマがあったはずで、そこにそそられた。

テーマは何にするか。どんな番付屋にするか。「番付屋」に大きく舵をきった次回作の話を進めながら、私の頭は、ひとつの大好物でいっぱいになっていた。

「大福」だ。「大福」でいくしかない、と。

好物の潰し餡を好物の餅で包んである和菓子が、美味しくない訳がないのである。

にもかかわらず、私の「大福放浪歴」は長かった。

美味しい大福は、いくつも頂いた。お気に入りの大福もあった。それでも「ぴん」とこないものをずっと感じていたのだ。

まだ、出逢っていない大福があるのではないか。そんな小さな心の隙間。

その隙間を埋める「ぴん」がやってきたのは、日本橋の袂に本店を構える「榮太樓總本舗」(以下「榮太樓」とさせていただく)の大福に出逢った時だ。

榮太樓さんには、物書きとしての私も大層お世話になっている。

例えば工場の取材、例えば装丁の画像提供のお願い。本来であれば、複雑な手順を踏まなければならない依頼も、江戸っ子ならではの気風の良さで、あっという間にご快諾頂けるのである。

「榮太樓」の大福は、その気風の良さが、そのまま乗り移ったような味なのだ。

餅の歯切れの良さ、しっかり甘いが、甘すぎない潰し餡。奇をてらわない見た目と味に、並々ならない拘りと苦労が詰め込まれている。

砂糖の質を少し落としたことも当ててしまう、本作の主人公・小春と違い、並の舌しか持たない私には、お話を聞かなければ気づかないことばかりだが、「榮太樓」の大福はそんな出来の良くない私(きゃく)も、軽やかに笑い飛ばす。

「難しいことなんざ、どうでもいいからよ。ともかく食ってみな。うめぇだろう」

と。

そんな気風のいい大福に惚れこんだ私は、江戸の昔、日本橋の魚河岸で屋台の菓子屋を営んでいたという「榮太樓」三代目をモデルに、本作に登場する、ある菓子屋を書かせていただいた。

田牧大和が「榮太樓」の大福を頬張りながら思い描いた三代目がどんな風なのか、本作で確かめて頂けたら、幸いである。

1966年、東京都生まれ。2007年、「色には出でじ 風に牽牛」(書籍化にあたり『花合せ 濱次お役者双六』に改題)で全選考委員からの絶賛を受け、第2回小説現代長編新人賞を受賞、作家デビュー。「鯖猫長屋ふしぎ草紙」「縁切寺お助け帖」「藍千堂菓子噺」「錠前破り、銀太」「濱次お役者双六」の各シリーズ、『かっぱ先生ないしょ話 お江戸手習塾控帳』など著書多数。いま、最も注目を集める女流時代小説作家の一人である。