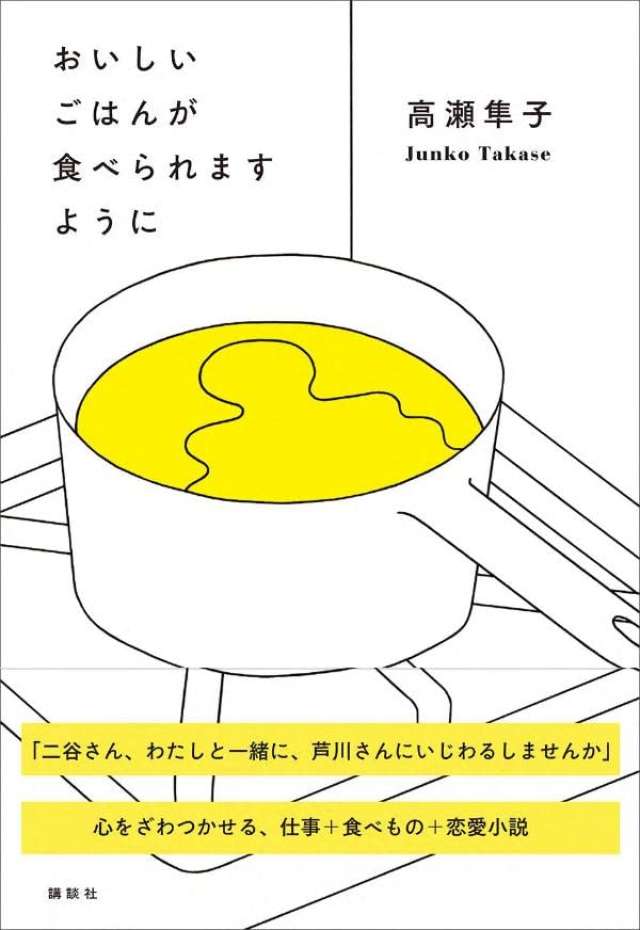

『おいしいごはんが食べられますように』(高瀬隼子)

文字数 3,764文字

本は友だち、人生の伴走者――。

本の森セルバBRANCH岡山店に勤務する現役書店員・横田かおりさんが、「あなたに届けたい!」と強く願う一冊をご紹介!

(著:高瀬隼子)

食べることがすきだ。

恥を忍んで告白すれば、つねに次の「食べる」について思いを馳せている。

朝のパンを食べながらお昼のことを。お昼のお弁当を食べたら夜のご飯のことを。

一日の終りには、何を淹れてどのお菓子を食べようか。

出来立てが一番おいしいというこれまた食い意地のはった信念がゆえ、基本的には都度自分でつくる。

そして食い意地がはっているわりには、凝った料理をつくるような技量もないので、知った味の代り映えのしない食卓になるにも関わらず、ご飯のことばかり考えてしまう。

私は、食べるために生きているのかもしれない。

自分の食い意地のすごさについて考えると必ず到達するこの答えは、今日も私の中心でらんらんと輝きを放っている。

しかし。しかしだ。

こんなにも私が情熱を注ぎ、生活の真ん中にあるといっても過言でない「食べる」という行為に重きを置かない人がいることもまた事実だ。

よくよく考えれば。

好き嫌いは濃淡こそあれど当然あり、その好みは人の数だけ星の数ほどあるもので。

私の「おいしい」は、あくまでも私の味覚が捉えたおいしさであり、おいしいの基準は人によって違うものだ。

「おいしい」は、その場を円滑にするものでもあるけれど、「おいしくない」「そもそも食べることに興味がない」と思う人からすればそれは不快な感情の押しつけでしかなく、見えない暴力になりうる可能性だって孕んだものなのだ。

物語は、同じ会社で働く二谷という男性社員と、押尾という女性社員の視点で描かれる。

二人の間で、か細い肩をふるふると震わせ、思わずみなが手を差し伸べてしまう弱き女性として描かれる芦川という人物が、実は物語をけん引している。

二谷は30歳にほど近い年齢で営業部に所属しており、数年ごとに支店を異動している。人と深い関係を結ぶことをおそらくは望んでおらず、付き合わずとも社内の女性に手を出したこともある。いつかここを離れるという寄る辺なさは二谷の軽やかさを後押しし、それは彼の内側にある暗い部分をより陰鬱にさせてもいるが彼自身にその自覚はない。

二谷にとって食事はお腹を満たすだけのものだ。くたくたになって会社から帰ってきて自炊をするなんて考えただけで疲労が増す。コンビニがあれば生きていけるし、なんならカップラーメンを食べるだけで栄養バランスがとれるようになればいのにと本気で思う。世に溢れる「おいしい」の共感による大合唱に、ほとほと疲れ切っている。

けれど、何の因果か。

いや単に二谷のタイプがそもそも守ってあげたくなるような「弱さ」を持つ女性だということがいちばんの要因なのだが、社内でもとびきり弱く大人しく、けれどもその弱さがゆえのかわいさを武器にする芦川に手を出してしまった。

二谷は考えた。頭が痛いとしょっちゅう早退をしたり、過去のパワハラを盾に自分のミスの後始末から逃げたり、けれど決して人に嫌われないような絶妙さで気を配り、やわらかな表情を保ち、「おいしい」ごはんをせっせと作る彼女に手を出すとはどういうことなのかと。

「大切にしなくてはならない人なのだ」とぼんやり思いながら、二谷は彼女とともに過ごす週末を拒むことができない。芦川が一時間もかけて作った夕食のあとに、眠る彼女のそばで気づかれないようにカップ麺をすする自分を止められずにいたとしても。

押尾は二谷と芦川よりも少し若く、先輩の芦川を慕っていたこともあったが、芦川の仕事のできなさは早い段階で彼女を見限る理由になった。そして、弱さと狡さがないまぜになった光景を目の当たりするにつれ、彼女のことをはっきり「嫌い」だと思うことは押尾にとって自然な流れだった。

押尾にだって頭が痛い日もあれば、キツイ日だってある。けれど、お給料をもらって働いている以上はそれを理由に休んだり逃げたりすることは、やってはいけないことだと思う。

弱い人間にはみなで手を差し伸べましょう。

だって、あの人には有り余るほどのいいところがあるのだし。

無理をさせないように、みなでフォローし合いましょう。

あの儚げなかわいさは守ってあげるべきものです。

OK。

では、わたしのこの辛さは一体誰が引き受けてくれるのだろう。

そんなことしてくれる人、今まで出会ったことないんだけど。

真綿で首を絞められるような息苦しさは、押尾からある言葉を引き出すくらいには彼女を追い詰めていた。

二谷さん、わたしと一緒に、芦川さんにいじわるしませんか

二人で飲みに行った夜、押尾は二谷を共犯者にした。

二谷は冷たい瞳のままにやりと笑い、その誘いを断らなかった。

とはいえ押尾のいじわるは、二谷には分からないほどささやかなものだった。

仕事のできるパートさんに、その範疇の仕事を。

仕事ができない芦川には、本来ならば社員がすべき仕事を。

たった一人を守るために歪みが生じた仕事の配分を正すことは、芦川にとってだけの、いじわるかもしれなかった。

本当の「いじわる」は、加害者が被害者の顔をしているときに起こる。

頻繁に早退をするようになった芦川が、迷惑をかけたお詫びにと手作りのお菓子を持参してくるようになった。

「頭痛薬を飲んで寝たら良くなりましたので」

大いなる矛盾に首を傾げるのは、押尾くらいのものだった。

「おいしい」「おいしい」とそれを口に運ぶ上司や同僚には何の疑問もないように見える。

それどころか芦川さんは実家暮らしなのに、料理もできてお菓子も作れるなんてと、評価はうなぎ上りだ。

押尾とは違う場所で、二谷も追い詰められていく。

食べてみせなければならない。早くもなく遅くもないスピードで。

「おいしい」と言わなければならない。彼女が練習をして上手くできたものだけを持ってきていることを自分は知っているし、二人の交際はなぜかみなにばれている。

でも。俺はそもそも「食べる」ことに疲れきっている。

口には出せない思いを、大量の砂糖とともに飲み込んでいく。

エスカレートした行為は社内を引っ掻き回し、「強い」とされた者がその場から弾かれた。

弱き者の不戦勝。弱い人は傷ついたような顔をし、その場を譲ることは決してしない。

でも、本当に傷つけられたのはどちらだったのだろう。

大きな声を持っているのは芦川の方だった。

「善意」という名の重い砂糖の塊を塗りたくられた「おいしいもの」は、多くの人を魅了した。そこには賞賛と尊敬の声すらあった。でも、その絶対的な「善意」とされるものを受け入れられず、欲してもいない一部の人にとってそれは身体を蝕む毒でしかなかった。

ちいさな声だと思われている大きな声の人のもつ暴力性は、その輪の外にいる者を容赦なく傷つけ切り刻む。

「おいしい」は、平和な共感を生む。たしかにそれはその通りだ。

生きるためには食べなければいけない。それもこの世界で生きていく限りは避けられないことだろう。

でもそこに“みんな”が言うような必要性を感じず、喜びも見出せない人のちいさな声こそ、耳を澄ますべきことではないか。

物語の結論を出したところで、私の食いしん坊っぷりは治らない。生まれたときから「お腹がすいた」と一人ぎゃんぎゃん泣きわめいていたらしい私は、ある意味「食」に対する執念という名の呪いがかかっているのだろう。

「おいしい」が誰かを傷つける可能性があるなど考えもせず、無邪気に語りかけていた私は、芦川と同じ“弱さ”を振りかざし誰かを切りつけたことだってあっただろう。

でも、これからも語ることをやめずにいようと思う。

物語のなか、大きな声で語る人も、ちいさな声で語る人も、どれもが見覚えのある私自身の姿だった。弱さを振りかざし強引にその場を変えることも、ちいさな声がゆえに黙ってその場を去ったことも、過去を振り返れば手を伸ばせるくらいの近さですぐそこにある。

どちらの要素も併せ持つ「私」がするべきは、物語とともに養ってきた想像力の翼を大きく広げることだ。

大きな声で語るとき。悲しい顔を必死で隠している人はいないだろうか。

ちいさな声で伝えるとき。実はすぐ隣で、驚いたような顔でまっすぐに見つめる瞳がなかっただろうか。

ただのお仕事小説、あるいは恋愛小説だと思って舐めてかかると痛い目を見る。

見ないふりして、なかったことにして、大股でなぎ倒すように歩いて来た道筋は物語によって激しく照らされ「自分だけ」の正しさで選別してきた過去の自分が炙り出される。

けれど、「おいしい」を愛おしく思いながら、私はあなただけの「おいしい」にも耳を澄ませてみたいと思う。

弱さを強さになんてしなくても、分かり合うことすらできなくても、私たちは言葉を交わすことができるのだから。

初出:「本がすき。」(光文社)

横田かおり(よこた・かおり)

1986年岡山県生まれの水瓶座。本の森セルバBRANCH岡山店勤務。担当は文芸書、児童書、学習参考書。1万円選書サービス「ブックカルテ」に参画中。