◆No.1 なぜ、大友なのか

文字数 1,490文字

戦国時代、九州の大国・大友家を揺るがしたお家騒動「二階崩れの変」を、ドラマチックに描いた日経小説大賞受賞作『大友二階崩れ』。その制作秘話を、著者・赤神 諒氏が語ります!

戦国大友家の栄枯盛衰を、家臣団の視点で描くシリーズ

<大友サーガ>

本作は、その劈頭(へきとう)を飾るデビュー作です。

私はデビュー当時から、「大友サーガをライフワークとして、20~30作は書きたい」と、事あるごとに申し上げてきました。

関西人の私は「何かを話す以上は、笑いを取らねばならない」という強迫観念に常々とらわれていて、その成否はともかく笑いを取りに行く性向があるため、冗談だと受け止められていたかもしれません。

しかし……

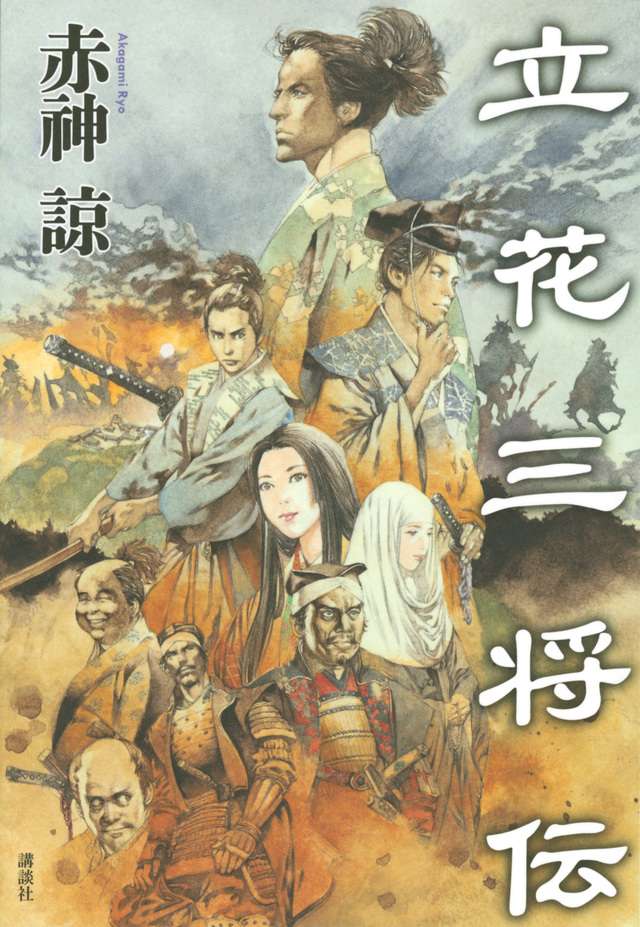

本稿執筆時点で『立花三将伝』を含め<大友サーガ>を※計6作上梓しておりますように、私は徹頭徹尾、一貫して大真面目です。時系列としては、最終的に英雄・立花宗茂でシリーズを完結させる野望を抱いていますが、描きたい人物や題材やテーマがありすぎるため、まだ10年以上かかると思います。

「大雄小傑湧くが如し」と評された戦国九州。

最盛期には6カ国の守護となり、九州探題職にも補任された大友家は、あたかも『平家物語』のごとくに勃興して、繁栄を謳歌しながらも、あっという間に滅亡していきます。

その甘美にして残酷な歴史には英雄、奸物、豪傑、軍師、美姫、悪女、聖者や豪商などなどが、時として色濃く南蛮文化の装いをまといながら登場します。

戦国大友家は、ただ史実をたどるだけで面白い。素材が抜群なのですから、空白を想像で補いながら脚色し、小説として描けば、至高の歴史エンタメ小説となるに決まっていますね。

これまで大友家は、キリシタン大名としての大友宗麟にスポットライトが当てられ、君主の視点で、大家が描いて来られました。

これに対し、<大友サーガ>では、むしろ組織を生きる大友家臣団の誰かを主人公として描いています。

本作では吉弘家を選びました。

吉弘家は、まさに空前絶後の家系なんですね。

今回の主人公の鑑理を私としますと、私の祖父も、父も戦死しています。同じように、私の息子2人も、さらには孫も戦死しています。すべて、保身や私利のためでなく、主君である大友家のために、です。

鑑理自身は戦に明け暮れながら病死しますが、戦国時代の約100年で5代にわたり、主家に忠義を貫いた家系は、世界史にも類がないのではないでしょうか。

あったら、教えてください。

あ、別に喧嘩腰ではありません(笑)。

大友サーガの主軸として、大友家最大の英雄・立花道雪(戸次鑑連)と並んで、吉弘家を選んだのは必然でしょう。鑑理の次男こそは、あの高橋紹運です。道雪と共に衰亡の大友家を支え続けた紹運は、今後の大友サーガの中心人物となってゆくのです……。

★吉弘家の治めた都甲の里(奥に見えるのは屋山城のあった八面山)

赤神 諒(アカガミ リョウ)

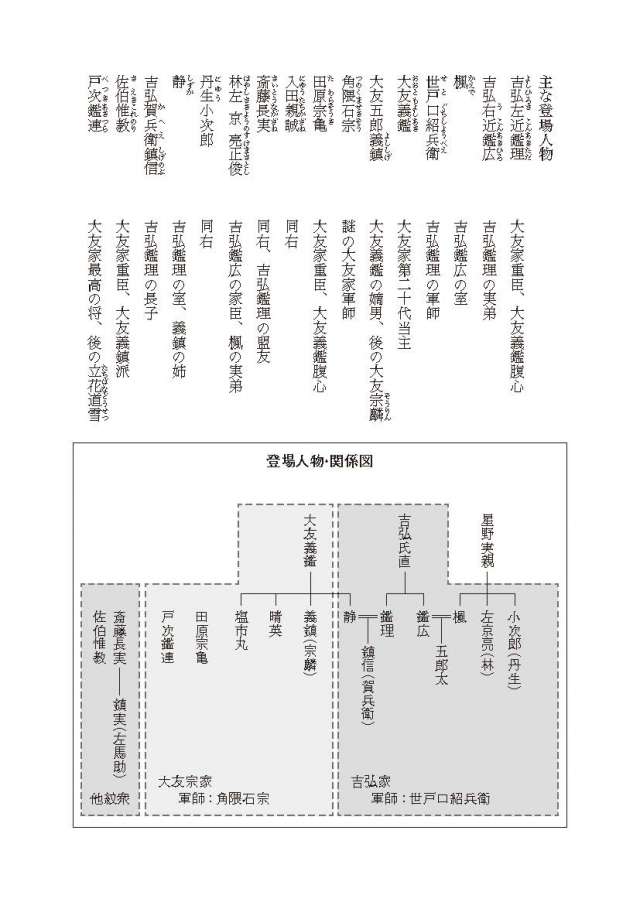

1972年京都府生まれ。同志社大学文学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了、上智大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。私立大学教授、法学博士、弁護士。2017年、「義と愛と」(『大友二階崩れ』に改題)で第9回日経小説大賞を受賞し作家デビュー。他の著書に『大友の聖将(ヘラクレス)』『大友落月記』『神遊の城』『酔象の流儀 朝倉盛衰記』『戦神』『妙麟』『計策師 甲駿相三国同盟異聞』がある。