「もう一つの伏線と解答」 若竹七海

文字数 1,017文字

娘には亡き母との、子どもの頃からの思い出があった。

母娘で物事を決したいとき―おやつをプリンにするかゼリーにするか、ふた切れのカステラのどっちをとるか、一塁側の席をとるか三塁側にするか―には、必ず「三目並べ」、俗に言う「マルバツ」で勝負した、という思い出だ。

もちろん、1980年代のSF映画『ウォー・ゲーム』を持ち出すまでもなく、マルバツで決着はつかない。娘と母親の勝負はイーブンとなり、でも「多くマルをつけた」娘の言い分が通るのが常だった。死んだ母親はそういうひとだった。無条件で娘の言い分を通しはしないが、最終的には娘に譲り、その喜ぶ姿を笑いながら見守ってくれる母親だった。

だから娘は今でも判断に困ったとき、白黒つけられないとき、どうしていいかわからないとき、メモ用紙の片隅に、あるいは地面の上に、タテヨコの線を引き、一人でマルバツを始める。何度となく繰り返し、勝ち負けが決まらないことを確認し、そのうえで自分の行動を決めるのだった……。

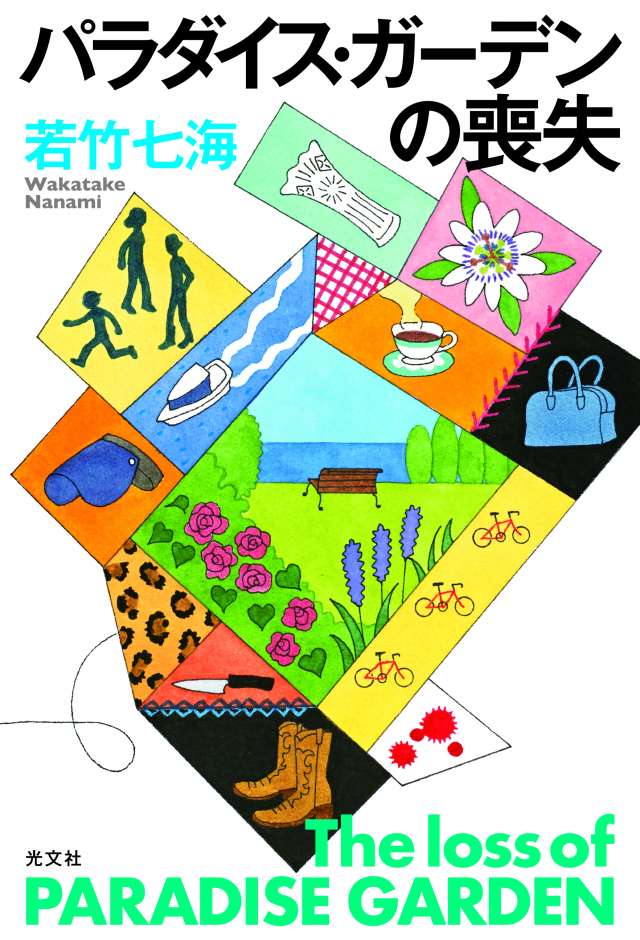

てなエピソードがあったんです、拙著『パラダイス・ガーデンの喪失』には。海を見下ろす崖の上で、母から受け継いだ庭を守り続けてきた女主人公・兵藤房子の思い出として。

思いついた本人が言うのもなんだけど、母と娘をめぐる、ちょっといい話ですよねえ。

作中、丹精した庭をめぐる事件に巻き込まれ、なんの落ち度もないのに振り回される房子のバックグラウンドだが、何回も書き直した結果、入れる箇所がなくなってしまった。なまじちょっといい話なだけに、ダーク風味のコージー・ミステリである本作の中ではなんだか浮いてしまうのだ。

というわけで、このエピソード、思い切って本文からバッサリとカットした。が、実はこの本の中にたいへん素晴らしい形でどーんと残っている。さて、それがどこにあるか。本を開いて見つけていただけると幸いです。

【あらすじ】

海に臨む庭園での老女の自殺、所轄署のクラスター騒ぎ、老人ホームを巡る不穏な噂、幼稚園児身代金誘拐―総勢15名以上の住民の物語がパッチワークのように交錯する、10年ぶりの〈葉崎市シリーズ〉。とびきりビターな書き下ろし長編。

【PROFILE】

1963年東京生まれ。’91年、『ぼくのミステリな日常』でデビュー。’13年、「暗い越流」で日本推理作家協会賞を受賞のほか、数々のミステリーランキング上位を賑わせ続ける。近著に『不穏な眠り』など。