四月@日

文字数 6,270文字

1日1冊、3年で1,000冊の本を読み、月産25万字を執筆し続ける小説家・斜線堂有紀。

謎めいた日常はどのようなものなのか――

その一端が今ここに明かされる。

毎月第一・第三月曜日、夕方17時に更新!

夕暮れどきを彩る漆黒の光・”オールナイト”読書日記が、本日も始まる。

前回の日記はこちら

四月▽日

『異形コレクション ヴァケーション』に「デウス・エクス・セラピー」で参加させて頂いている。なんとこの作品で異形コレクションに載るのは六本目らしい。感慨深い! 正直、異形コレクションに書く時は毎回、普通の執筆とは違うプレッシャーを覚えながら書いているので、よく六本完成させたものだ……という感動がある。

今回はヴァケーションということで、自分ならどんなヴァケーションに行きたいのかを考えて小説を書いた。なので、ここで描かれているヴァケーションはある種私の「理想」を反映している。

物語の舞台は十九世紀。精神医療がまだ未発達である時代である。十九歳のフリーデは実の家族達から疎まれ、精神病院へと送られた。正気を主張するフリーデの言葉は誰にも受け入れられず、彼女は不本意な治療を受けながら軟禁される生活を送る。そんなある日、彼女に短期転地療養(ヴァケーション)の提案が出る。なんでも、この新しい治療を受けた人間はすぐに退院が見込めるというのだ。胸に期待を抱きながら島に向かうフリーデだったが、その船で彼女は奇妙な男から「君は両眼を抉られ、耳を潰され、四肢を奪われる」という予言を受ける。果たして、この男は何者なのか? 彼女を待ち受けるヴァケーションとは?

ヴァケーションという言葉はラテン語のvacantからきており、空っぽを意味しているようだ。

ちなみに、解説にて予告されていた通り、異形コレクションに寄稿した作品を集めた作品集が刊行される予定である。なるべく早くお届け出来るように頑張りたい。

そんなヴァケーションだが、今回も作家の個性が遺憾なく発揮された小説が揃っているように思う。その中でも特に目を引いた……というか、自分的に気になったのが、柴田勝家「ファインマンポイント」だ。

この小説は、今巻の中でも一番奇妙な小説である。物語として面白いとか、短篇の構造がいいとかそういうものの前に「あっ、こういう小説って作れるんだ?」と新たな引き出しを教えてくれたような作品だった。この物語の型というか、作り方は、多くの読者の興味を引くと共に、何にもまして実作者を刺激する内容だと思う。おまけにあらすじを語るのが難しいというか、事前情報が入ると面白みが半減するような気がする話であるので、何も語れない。読み終えたら納得するだろうから、まずはご一読を。前回の読書日記でも言った気がするけれど、実作者は自分には思いつけない/書けないものに畏敬の念を抱く生き物だから……。

さて、前回の日記で『回樹』刊行記念のサイン会の話題を出したのだが、今回はSFカーニバルの大サイン会の話題である。SF作家達が大量に集まり鎬を削り合う、まさにSFファンの夢の祭典である。前回の単独サイン会と違って、今回は「○○先生のサインが欲しくて来たけど、ついでに斜線堂有紀のサインも貰っておくか」という軽いノリで来てもらえる気がして嬉しいし、気楽である。

今回はスペシャルカード企画という、作家それぞれがメッセージなどを書いたカードを配布する企画もあって、今回は例年にもまして盛り上がっていたように思う。私はどんなメッセージを書くか悩んだ末に、とあるウェブサービスを利用した。ウェブにテキストページを作り、そこにアクセスする為の専用URLを本と発効してくれるというものだった。カードを受け取った人がそのURLを打ち込むと、小話の載ったテキストページが表示される。少しの手間はかかるけれど、このアナログとデジタルの混ざった微妙にアナクロな感じが可愛いと思った。

同じように来てくれる読者への「これでちゃんともてなせているだろうか?」の気持ちが強いのか、SFカーニバルに参加している作家達は誰も彼もが思い思いのスペースで来場者をもてなしていて、このサービス精神が皆さんが人気作家たる由縁なんだろうな……と思わされた。来年も(恐らくは)参加させて頂けるだろうはずなので、何かまた面白いことを考えられたらいいなあ。

四月☆日

『死亡遊戯で飯を食う。3』の解説を担当させて頂いた。この作品にはライトノベルには珍しく解説があり(よく考えたら、なんでライトノベルには解説がある作品の方が少ないんだろうか? どんどん広まってほしい文化である)過去にも名だたる人物が解説を寄せている。

ライトノベルは一般文芸よりも更に引きが重要視されている傾向にある。中身が面白いのは当然として、一目で購読意欲を煽る必要がある戦場だからだ。それ故に、柔軟な発想力と引きの強さにおいてライトノベルほど尖った成長を遂げた分野は無いと思う。(最近だとあの世の狭間で様々な世界の大罪人を推理で裁き殺す輝井永澄『名探偵は推理で殺す』や、常軌を逸してヤンデレな妹から逃げた末に同じ異世界に転生してしまう紙城境介『転生ごときで逃げられるとでも、兄さん?』、最愛の探偵を失った助手が余生を生きるバトルファンタジー二語十『探偵はもう、死んでいる。』などは、これ思いついた時は気持ち良かっただろうなぁ~~と感嘆してしまった)

これもまた、そんな戦場で生まれた奇想の物語である。何せ、主人公はデスゲームに参加して賞金で暮らすという異常な生活を続けている少女・幽鬼だ。彼女は幾度となくデスゲームに参加しては生還し、先に九十九回の生還記録を見据えている。彼女には差し迫った危機も莫大な借金も無い。彼女を突き動かすのは大記録を成し遂げようという大望のみ。……この主人公像と設定だけで、既に痺れる。デスゲームものは今も昔も人気の題材であるし、極限の人間ドラマとミステリを同時に描けるその設定が私も大好きである。なのになんで……そのデスゲームで生計を立てている人々の話を思いつかなかったのだろう?

参加者達は大半がデスゲームのリピーターであり、背景にあるものも様々だ。参加歴の浅い人間は従来想像されるような生活苦や借金を理由にしているものもおり、感情移入がしやすい。一方で、幽鬼のような年季の入ったリピーターは、それぞれが納得が出来るものの理解出来ない信念と共にゲームに挑んでいる。

デスゲームと共に歩んできた年月があるので、彼女達は非日常に日常を持ち込むことが出来る。日々のルーティーンがあるし、外での生活もあるし、中で語り継がれてきたくだらないジンクスもある。この読み味が唯一無二で面白い。異常状況下での日常系は小説の分野よりは漫画で発達した印象があるけれど、小説でこれをやると、大量の台詞で描写を裏打ち出来るのがいいなあ……。

解説にも書いたのだが、デスゲームものでかつ連作シリーズもの(おまけに本編の時間軸はシャッフルされている)であるので、デスゲームによって描かれる極限の人間関係の続きを描くことが出来る……というのが、この物語の強みだと思う。互いに生き残れば次のゲームで再会することが出来るし、次のゲームはその人間関係や認識を踏まえた戦略を練らなくてはいけなくなる。つまり、これがあるからこそ、この小説では巻を跨いだ非常にロングスパンな伏線を敷くことが出来るのだ。これは結構画期的なのではないかと思う。基本的に、ミステリの謎って一冊で完結することが求められるので、持ち越しされた証拠が機能するというのに面白さを覚えた。

そういったわけで、巻を重ねるごとに面白くなっていく仕組みを確立した「死亡遊戯で飯を食う。」是非読んで頂きたい。それぞれのデスゲームに固有のコスチュームがあるという設定も、画面映えを考えられてていいんだよなあ、これ……。

四月/日

読む前から自分好みだと分かってしまう本が時折ある。グアダルーペ・ネッテル『花びらとその他の不穏な物語』もそんな一冊だった。刺激的なタイトル、美しい装丁、帯に書かれた「すべての人間はモンスターであり、人間を美しくしているのは、私たちのモンスター性、他人の目から隠そうとしている部分なのです」というネッテルの言葉……読む前から、この短篇集は私の大切な本になるだろうと思ってしまった。そういう時の読書は少しばかり緊張する。

この本は短篇集なのだが、題にもあるように少し不穏な物語ばかりが収録されている。というのも、ここに出てくる人々は誰も彼もが何かに取り憑かれ、偏執的な人生を送っているのだ。一つ目に収録されている物語からして、下垂した瞼に執着を覚える写真家の話だ。治療を望む少女の術前写真を撮りながら、写真家は何にもまして手術の失敗を望む。ただ、写真家がそう望むのは不具合のある瞼が何より好ましいと考えているからであり、決して少女の不幸を望んでいるわけではない。ただ、自分の理想とする好ましさが保たれるよう、写真家は偏執的に術前の瞼に執着する。

執着や歪さを隠すことこそがその人間の美しさである……という一貫した主張に違うことなく、物語の中で大きなカタルシスは起こらない。生々しい地の文で本心を吐露しつつも、彼らはその歪さを世間から押し隠しながら生きていく。その姿勢にぞくぞくしたものを覚えるのは、普通の人生を送るべく抗う彼らの共犯者にしてもらった気分になるからだろうか。

世間と自分の歪さとのギャップを強く描いたのが、抜毛症の女性の苦しみを医師への陳述の形で書いた「ベゾアール石」である。抗えない衝動により自身の体毛を抜いてしまう彼女は、ある日同じように指を鳴らすのをやめられない偏執狂の男性と出会う。同じ悩みを分かち合う彼女達はこの世の理解者として暮らし始めるが……。ネッテルの美学の中には、もしかすると理解を求めないことの美しさも含まれているのかもしれない。

同時期に読んだ今村夏子『木になった亜沙』も、性癖を扱った衝撃作だった。亜沙は生まれたときから何故か「自分の手からものを食べてもらえない」という奇妙な性質に悩まされる。彼女が餌をあげようとした金魚は餓死を選び、仲良くしているはずの友人達も彼女から受け取ったものは食べない。この状況がこれほど恐ろしく感じるのは何故だろう? と不思議に思うくらい不穏で怖い小説だった。続く「的になった七未」も亜沙と同じように「どんなものでも当たらない」という性質に悩まされ、人生を狂わされる少女の話である。

残酷なことは殆ど起こっていないのに、自分の抗えないもので運命が左右される……というのは、なんだか恐ろしく感じる。夢に見たくないなあ、と思わせてくれる小説は名作だと思うのだけれど、この一冊はまさにそうだった。

この二冊を読み終えた後、確かに歪さを隠すことこそ人間の美しさなのかもしれないと納得させられた。それと同時に、歪さを惜しげもなく晒すことも、人間の美しさなのではないかと思わされた。

グアデルーペ・ネッテルの本は邦訳されているもう一冊も入手済みなので、今から大切な一冊の中にカウントしている。こういう確信のある期待を与えられる小説家でありたいなあ。

四月◎日

作家友達三人と脱出ゲームに行った。武田綾乃先生と辻堂ゆめ先生、それに阿部智里先生は同世代作家としてよく仲良くして頂いている。その中でも特に武田さんはボードゲームや謎解き好きとして、日々ゲームに付き合って頂いている相手だ。そんな謎解き通の武田さんが今回行ってみたいと言って予約してくれたのが、部屋型の脱出ゲームである。

私が今まで遊んでいた脱出ゲームといえば、紙の上で問題を解き、テーブルの上に配置されている箱(多くにダイヤル錠がかかっている。手が震えるので数字を揃えられず、めちゃくちゃ苦手としているギミック。一度『謎が解けたのにダイヤル錠の数字の合わせ方が間違っており開けられなかった』という最大級のポカをやらかし、青崎有吾先生にオワーッとされることとなった)を開けたりするものが多かった。紙の上で解く問題であっても十二分に面白いのが脱出ゲームであり、私は様々な機会にかこつけて遊んでいる。

なのに今回はなんと、部屋型。参加者は運営から専用のスマホを渡され、実際に部屋の中を探し回って手がかりを集め、謎を解いてスマホで指定の場所をタッチする。そして現れた新たな仕掛けを実際に触って解いていく。

これがまあ~楽しかった。宝箱を指定の場所に置くと本棚が動いて隙間が開いたり、謎を解いたら上から工具が落ちてきたり。こ、これは……小さい頃に夢見ていた脱出ゲームそのものじゃないか!!! と、私は終始夢見心地だった。あまりに楽しかったので、その日は脱出ゲームの夢を見た。滑り台で初めて遊んだ子供みたいだ……。

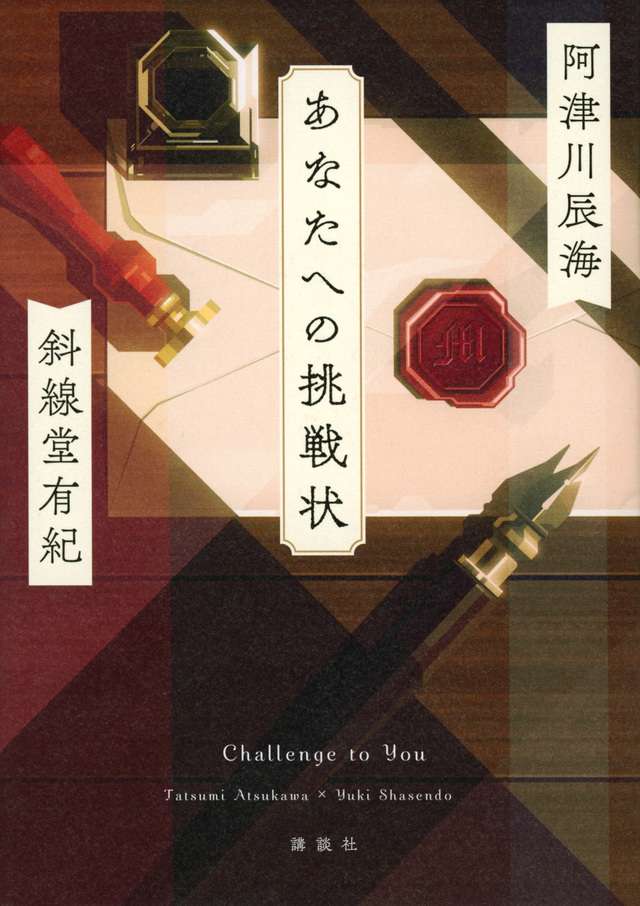

やっていることは同じ「謎を解くこと」なのになんでこんなに楽しいんだろう? と考えた時に、ベタだけど自分の手で探っていく楽しさなのかなあと思ったり。この時読んでいたトム・ミードの『死と奇術師』は、今時珍しい(そして『あなたへの挑戦状』の初版では奇跡の実現を果たした)袋とじ有のミステリだった。話の内容はオーソドックスな本格もので、自宅の書斎で殺された博士の死を、元奇術師の名探偵・ジョセフ・スペクターが暴くというものである。こういう端正でしっかりとした本格をやってくれる海外ミステリ、好きなんだよなあ……。

スペクターがいざ謎解きをするぞ! というところでバンと出てくる赤い袋とじを見た瞬間、否応なくアドレナリンが出るのが分かった。率直な意見として、袋とじがある時点でミステリは十倍面白くなる。いや、なった。これは多分、部屋型脱出ゲームと同じ仕組みなのだ! 出版不況が叫ばれる昨今、多少単価が上がっても総袋とじにした方がいいんじゃないか? みんな買ってくれるんじゃないか? と五秒で考えた施策を打ち出しそうになった。でも、こうした本格で古式ゆかしい袋とじをやってくれるのって、凄いことだし残るべき文化だよね……。

話を戻すと、それ以来私は脱出ゲームに取り憑かれ、脱出ゲーム本や一人用脱出ゲームを買いあさっている。それだけでなく部屋型の脱出ゲームの素晴らしさを周りに説いて同行者を募集しているのだ。

あまりに周りに喧伝しすぎて、相沢沙呼先生経由で「よっぽど脱出ゲームが楽しかったらしい」ということが武田さん本人にバレることとなってしまった。これ恥ずかしいなあ! どれだけ楽しかったんだよって思われちゃうよ! それでも、熱が高まった時に突き進めるっていうのは、元気な内の特権だなと思い意図的にブレーキを外している次第である。

Written by 斜線堂有紀

小説家。2016年、第23回電撃小説大賞にて“メディアワークス文庫賞”を受賞。受賞作『キネマ探偵カレイドミステリー』でデビュー。著作に『詐欺師は天使の顔をして』(講談社)、『恋に至る病』(メディアワークス文庫)、『ゴールデンタイムの消費期限』(祥伝社)などがある。2021年、『楽園とは探偵の不在なり』(早川書房)が本格ミステリ大賞にノミネートされ、注目を集める気鋭の書き手。