五月☆日

文字数 5,008文字

1日1冊、3年で1,000冊の本を読み、月産25万字を執筆し続ける小説家・斜線堂有紀。

謎めいた日常はどのようなものなのか――

その一端が今ここに明かされる。

毎月第一・第三月曜日、夕方17時に更新!

夕暮れどきを彩る漆黒の光・”オールナイト”読書日記が、本日も始まる。

前回の日記はこちら

五月☆日

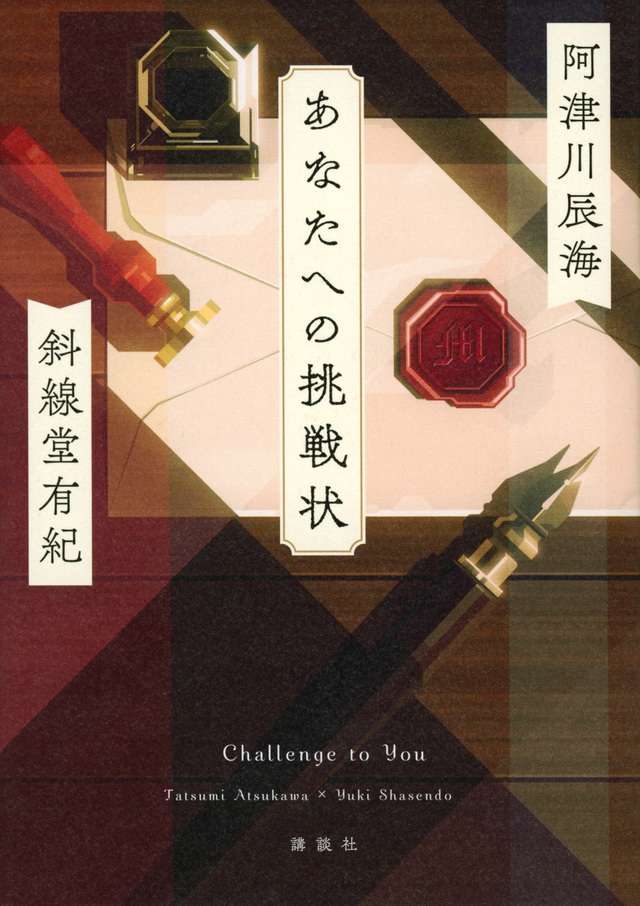

推協賞の翻訳部門の選考会があった。選考委員として働くのは、日本SF大賞に続いて二回目である。自分は無冠でまだまだ若手作家であるというのに、SFとミステリ両方の賞の選考委員を勤めている。……正直、大いなる矛盾を感じてしまう。賞を獲っていないのに審査? とは? 自分は賞を獲っていないのに? 他の作品に賞を? 戦友の阿津川先生も同じ矛盾に悩んでいたので、どうか私達に任意の賞を与えるなどしてこの状況を打破して頂きたい。

とはいえ、選考自体は楽しいものだ。最終的には推していたニクラス・ナット・オ・ダーグ『1794』『1795』が受賞し、この作品にスポットライトが当たるきっかけになれたのなら、頑張った甲斐があったなあと思う。

そんなこんなで目が回るほど忙しい。目が回るほど忙しいと、自分がいつ眠っているのか分からなくなり、ハッと目を醒ました時に一瞬夢と現実が分からなくなる。そんな中で打ち合わせをしていると気持ちがちょっとふわふわとする。身体が本調子になり、仕事を前のペースに戻してからはずっとサーカスの中にいるような気分だ。毎日宙に向かって飛んでいる。

そんな中、奥田英朗の精神科医・伊良部シリーズが十七年ぶりの新刊を出すと聞いて驚いた。十七年。破天荒な精神科医が型破りなアドバイスで何故か悩める患者をバッサバッサと救っていくというシリーズが始まったのはそれよりもっと前。確かに初めて伊良部を読んだのは小学生だったもんな……。伊良部のキャラクターは小学生にも大ウケするのだ。たとえ『イン・ザ・プール』で気まずくなったとしても……。

新刊の『コメンテーター』も安定の面白さで凄いなあ、と思う。生み出したキャラクターって変わらないんだ。そりゃあそうか、生きているんだもんな。間がどれだけ空いたって変わらないんだ。伊良部もマユミちゃんもそこにいたんだ。表題作の「コメンテーター」は、それこそ腹を抱えて笑ったり。伊良部、幸せに生きろ……と思わせる登場人物って凄い。小学生の頃は「伊良部は変人で面白いなあ」だった気がするのだけれど、今読むと何故か可愛い後輩を見るような目で「伊良部よ、そのままであれ……」という感想になるから不思議である。

深緑野分先生が十周年を迎えられたということで刊行された記念作品の『空想の海』を読んだ時も似たような感情になった。十年、なんて凄いんだろうか。深緑野分の独特の世界観を貫き続けて十周年。そのまま変わらないでいてほしい、そのまま愛され続けていてほしい……と、どこの目線か分からない気持ちで思ってしまう。

私も(このまま頑張れば)十周年を迎えられそうなので、その際にどうにか……記念刊行……盛大なお祝い……祭り……を催してもらえるように頑張りたいものである。中山七里先生がやっていた十二ヶ月連続刊行、あれすごく憧れませんか? 今から根回ししたらどうにかなりませんか?

五月◎日

とうとう多崎礼『レーエンデ国物語』が出る。こちらは正統派ファンタジーの傑作であり、プルーフで読ませて頂いた時からずっと刊行を楽しみにしていた作品だからだ。

ファンタジーの醍醐味の一つは共同幻想にある、と思っている。ハリー・ポッターシリーズを読んでホグワーツの話をし、ダレン・シャンシリーズを読んでバンパイアの話をしていたあの時間が楽しい。なので、是非とも色んな人に『レーエンデ国物語』を読んでもらって、同じ国を語りたいのだ。

物語の舞台であるレーエンデ国は、美しい自然を持つ雄大な地である。だが、その地には銀呪病と呼ばれる死の病が蔓延っていた──。主人公のユリアは、女に貞淑さのみを求める社会と望まない結婚から逃れ、この厳しくも麗しき地に足を踏み入れる。そこで彼女は不可解な病の実態を目の当たりにし、運命の相手──トリスタンと出会う。

面白い物語ではあるのだが、レーエンデには徹頭徹尾甘えというものが無い。レーエンデに試され、そこで無惨にも倒れる者も多くいる。読んでいて苦しくなる場面も多い。それなのに、私達は何故かレーエンデ国に惹かれ、自分もまたその地を踏みたいと思わされるのだ。

レーエンデ国の物語はここからも続いていくそうなので、最初の一冊を是非とも今手に取って欲しい。実は今更になって未読だった西尾維新・伝説シリーズを文庫で追って読んでいるのだが、シリーズものをリアルタイムで追う感動って、何にも代えがたいものがある気がするのだ……。

五月/日

某作品の解説を書く為に大量に読み直しをしなくてはならず、枕元に積んだ本と共に眠りに着く日々だった。一点集中で同じ著者の作品を読むのは楽しいけれど、段々と目に見えないメーターが上がっていく気がする。大好きでも生ハムばかり無限には食べられないということなのかもしれない。生ハムって最初の一枚目を食べる前は無限に食べられそうな気がするのにね……。

というわけで、チェイサーとしてアンドレス・バルバ『きらめく共和国』を読む。サンクリストバルという町に突如奇妙な言語を話す子供の集団が現れる。九歳から十三歳で構成された彼らは、自由気ままに町を襲撃し、大人達を翻弄しては鬱蒼としたジャングルへと逃げ去っていく。彼らは気ままな暴力の最中に人の命まで奪ってしまい、やがて三十二人が一斉に死ぬこととなった──。この一連の事件が、二十二年後の回想の形で語られている。まるで一本のドキュメンタリーを観たかのような読み味だ。二十二年が経った今、あれは何だったのか。どうであったのかを、それぞれの関係者が語るのである。記憶の錯誤や印象的な証言、そして〝生き残ってしまった子供〟の存在により、漠然とした共和国の輪郭が浮かび上がっていくのだ。当時町に住んでいた聡明な少女が回想録を書いてベストセラーになった、というような「ありそうだなあ~」というディティールもたまらない。私もその町に住んでいる子供なら、絶対に書いていただろうな。

私はこういう形式の物語が本当に好きだ。過去を語ることによって今にも影響を及ぼす壮大なクロニクル。それがたまらなく叙情的でエモーショナルな文章で綴られている。何しろ一ページ目からこう始まるのだ。

”私にもう少し気力と体力があって、もう少し肝がすわっていたなら、こう話し始めたことだろう。だれでも分相応の報いを受けるし、不吉な前触れは存在すると。残念ながら存在するのだから。”

……いやあ、格好良い。こういう語り口が大好き! この語り手は、実際にこの事件が起こる前に不吉な前触れを目の当たりにする。この奇妙で美しく、きらめいているのに陰惨な暴力の物語に相応しい前触れだ。起こっていること自体は恐ろしいし、子供達の末路も悲惨だ。暴力の連鎖は静かに繋がり、いい大人達がそれに巻き込まれている。けれど、実にイノセントなところから生まれ出たきらめく共和国は、物語をそれだけでは終わらせない。ラストシーンの臨場感のある美しさは、息を吞むほどだった。

忙しかったので心を安らがせる為にとっておきのグアダルーペ・ネッテル『赤い魚の夫婦』も読んだ。表題作は、上手くいかない夫婦が飼っている赤い魚に自分達を重ね合わせる物語である。引き離されると拒む一対の魚は、同じ水槽に入れると殺し合ってしまう。半ばストレートに夫婦関係を描いていながらも凡庸な話にならないのは何故だろう。この短篇集では、様々な動物が人間の感情や関係に重ね合わされている。特に心に響くのは「菌類」だ。許されない不倫関係にある二人の男女が、ある時同じ性病に罹る。性病──菌に寄生された女は、これこそが男との繋がりだと思い、身体の一部を明け渡す。半ば異常性の強い感情なのに、どうしてこんなにも共感するのだろう、と思った。

恋愛は身体によろしくないものである、という話をインタビューでした後に、昔からの友人に「それはよくない恋愛ばっかりしてるからだろ」というチクチク言葉で刺されたのだが、この小説を読んでいると、やっぱりこうだよなぁと勇気づけられるような気分になる。心の一部を明け渡すことは、寄生されているのと同じことなのだ。

ありがたいことに解説の仕事も定期的に受けさせて頂いているので、これからどんどん紹介していけたら……と思う。それにしても、作品のタイプが違いすぎているので、自分でも少し面白くなってしまった。それぞれ奮闘しているので、是非チェックして頂きたい。

五月▽日

桜庭一樹『彼女が言わなかったすべてのこと』の帯文を書かせて頂いた。

桜庭一樹先生といえば、小学生の頃から今に至るまでずっと大好きな、自分にとって特別な作家である。帯文を書かせて頂く時はいつも真剣なのだけれど、今回はまた別の緊張があった。小学生の頃の自分に言ったら卒倒しそうな話だ。『推定少女』の文庫版表紙を印刷して手帳に貼っていた頃の自分に言っても卒倒しそうな話だ……。

この小説は、ここ最近読んだものの中で最も独特な物語だった。元同級生であり漫画家の中川君と「私」は、ひょんなことからお互いパラレルワールドに暮らしていることに気づく。ズレていく世界線の間で、二人の現実は少しずつ離れていく。大きな違いでいえば、新型コロナの有無だ。中川のいる世界では未知の感染症が流行り、社会が大きく変わってしまう。「私」の暮らす世界にはそんな大きな病の波は無い。だが、彼女本人が悪性腫瘍に苛まれることとなる。

「私」の闘病生活には、ドラマティックなことは何も起こらない。ただ淡々と、苦しみも全部織り込みながら、病と向き合っていく。闘病というよりは、本当に「向き合う」といった言葉が似合う、普通の女性が送る病との日々が描かれる。様々な不安や漠然とした思いに苛まれながらも「私」は中川にそのことを告げない。彼の世界には「私」とは別の「私」がおり、恐らくは病気にならず、パリに暮らしている。

最初は「私」が苦しみや孤独の全てを共有しないことを不思議に思った。命を脅かす病は、一人で抱え込むには重すぎるものだと考えたからだ。けれど最後まで読むと、波間に届くささやかな声だけでも生き抜くに足る力になるのだと感じた。

個人的な話なのだけれど、この本を読む前に病気が見つかったこともあり(過去の読書日記参照)病によって人生が変わってしまう様は恐ろしく、あれ? もしかして人生って危うくて恐ろしい綱渡りなんじゃないか? と思わされてしまった。毎日が奇跡の連続、というのは恐ろしい事実を反映している。懸命に生きていたとしても、隕石が落ちるような綱渡りの日々……。

昔、風が吹いても怯えるようなとても怖がりな友人に「そんなに怖がりなのに、死の恐怖にはどうやって抗っているのか」と尋ねたことがあった。友人の答えは「なんでそんな怖いこと言うの~?」であった。けれど、本当に不思議だった。私は大抵のものを怖がらないけれど、それでもあっさり死んでしまうこの世界に生きるのが怖い。奇跡だと認識してしまうことで、尚更怖くなった。

あるいは、この小説はそうした恐怖を覚えるような人に光を与えてくれるものなのかもしれない。その恐怖を肯定し、生きづらい人々のよすがになってくれる小説なのかもしれない。少なくとも私にとっては、そんな一冊になった。

※十二ヶ月連続刊行をするためには、十二冊小説を書く必要があります。

次回の更新は、6月19日(月)17時を予定しています

Written by 斜線堂有紀

小説家。2016年、第23回電撃小説大賞にて“メディアワークス文庫賞”を受賞。受賞作『キネマ探偵カレイドミステリー』でデビュー。著作に『詐欺師は天使の顔をして』(講談社)、『恋に至る病』(メディアワークス文庫)、『ゴールデンタイムの消費期限』(祥伝社)などがある。2021年、『楽園とは探偵の不在なり』(早川書房)が本格ミステリ大賞にノミネートされ、注目を集める気鋭の書き手。