十二月★日

文字数 5,222文字

1日1冊、3年で1,000冊の本を読み、月産25万字を執筆し続ける小説家・斜線堂有紀。

謎めいた日常はどのようなものなのか――

その一端が今ここに明かされる。

毎月第一・第三月曜日、夕方17時に更新!

夕暮れどきを彩る漆黒の光・”オールナイト”読書日記が、本日も始まる。

前回の日記はこちら

十二月★日

個人的な大ニュースがある。作家としての目標の一つに「作家の読書道」で特集されるというものがあったのだが、この度とうとう、遂に「作家の読書道」で取り上げて頂いたのだ! 私が前からブックガイドとして活用していたあの! 「作家の読書道」に!

感動したと同時に恐れも大きかった。私は……自分が理想とするほどの読書家じゃないのに、もう「作家の読書道」に!? もっと色々と読んで、自分の読書人生を充実させた後に満を持して迎えるのが「作家の読書道」であったはずなのに……!! という気持ちだ。最近こういうことが多い。自分にはもっと備えの時間があったはずなのに……どうしてこういった大切な機会に準備不足なんだろう!!!

だが、ここでぐずぐずお断りした日にはもう二度とお話が来ないかもしれないので、等身大のまま精一杯「作家の読書道」に臨んだ。色々と反省点が多いのだが、ずっと夢であったし、何より楽しかったので是非読んで頂きたい。何より、紹介した作品は全部面白いので、ブックガイドとして活用して頂けると嬉しい。

というわけで、読書に対して粛々とした気持ちになりつつ『穏やかな死者たち シャーリイ・ジャクスン・トリビュート』を読む。みんな大好きシャーリイ・ジャクスンのエッセンスを取り入れた作品を現代の怪奇小説家が書くという垂涎の一冊だ。この読書日記でも何度か取り上げているジョイス・キャロル・オーツの名前が背表紙に書かれているだけでも嬉しいのに、それがまさかのシャーリイ・ジャクスン・トリビュートとは! 解説が深緑野分先生であるというのも嬉しい。

収録作は圧巻の十八作なのだが、あっという間に読み終わってしまった。どれも名だたる作家が書いているだけあって面白い。特に好きな三作に言及しておく。表題作のカッサンドラ・コー「穏やかな死者たち」は、何の変哲も無い村で起きた猟奇的な殺人事件を皮切りに、村全体が静かな死に覆われていく物語。タイトル通り、この村の死者たちは極めて穏やかなのである。この静けさが恐怖を加速させていく感覚はこの短篇独自のもので、シャーリイ・ジャクスンの得意とした閉塞的で逃げ場の無い「嫌」さが現れている。

レアード・バロン「抜き足差し足」は、子供時代の遊び〝抜き足差し足〟(相手に気づかれないように背中などをタッチするという不意打ち鬼ごっこのようなもの)を回想することから、父親の異常性に触れてしまうというドメスティックホラーだ。この遊びをする時に、やたら父親が真剣かつ恐ろしげな様子になる……という状況だけで逃げ出したくなるだろう。そこから連想させる恐怖がどんどん進展していくのだが、それがもうたまらなく怖い。父親が説教の度に繰り返すとある台詞など、これがまた聞きたくない類のものなのだ。逃げ出したくなる。

ケリー・リンク「スキンダーのヴェール」は、所謂「怪しいアルバイト」ものだ。卒論の終わらない駄目大学生アレックスは友人のハンナから、卒論を書きながらでも出来る割の良いアルバイトを紹介される。それはスキンダーという名の人物の家で留守番をするというもの。ただし、この留守番には絶対に守らなくてはならない約束事が二つあった。一つ目は、スキンダーの家に来る客は誰であっても招き入れなければいけないこと。二つ目は、家主のスキンダーがこの家に帰ってきたとしても、絶対に家の中に入れてはいけないということ。……この約束事二つだけでも、ぞくぞくとわくわくが止まらなくなるんじゃないかと思う。実際にスキンダーの家にどんな客がやってくるのか? 家主のスキンダーを入れてはいけないとはどういうことか? がゆっくり明かされていくのは、王道のホラーで面白い。

勿論ここで紹介していない残りの短篇も面白い。(大好きなジョイス・キャロル・オーツの短篇「ご自由にお持ちください」はシュールでブラックなおかしみの中で、根源的な恐怖を描き出した小説だった)最初から最後まで満足出来、好きな作家を見つけるためのブックガイドとなる一冊である。一日の日記の中で二回もブックガイドの話をしてしまった……。

十二月/日

クリスマスが苦手だ。要素要素を見たら好きではあるのだけれど、パーティームードやイルミネーションは、綺麗であればあるほど終わりを思って悲しくなってしまうからだ。そうでなくても、年末進行で地獄を見ている時期なので、その意味でもつらい季節である。

そんなクリスマスにやや相応しいような、そうでもないような、ハリー・クルーズ『ゴスペル・シンガー』を読む。扶桑社ノワール・セレクションの最新作だ。私は扶桑社の絶妙な翻訳ラインナップを敬愛しているので、ここから出るものは無条件に面白いと思っている。今回もそうだったのだが、同時にこれは酷く癖のある小説だとも思った。

舞台はエニグマという名の田舎町である。町そのものが悲劇と称されるこの場所の住人は、誰もがゴスペルシンガーなる男を信奉していた。ゴスペルシンガーはこのどん詰まりの町出身の大スターで、神の如き美声によってあらゆる人間を虜にしていた。これがただの比喩ではなく、ゴスペルシンガーの歌を耳にした人間は、彼を救い主として崇めるようになるのである。小さな町が彼の帰郷に際し異常な沸き立ち方をする時点で薄気味悪く、序盤はウキウキしている住人の描写だけで良質なホラー小説を読んでいるような気分になる。

更に恐ろしいのが、ゴスペルシンガーそのものは至って普通の人間であり、自分の美声が恐ろしい引力で人々を引きつけることに全く付いていけていないことである。ただ歌っているだけなのに、ゴスペルシンガーは神として崇められ、全ての人間から救いを求められるのである。暴力と汚濁に満ちた町の中で、濁流のように懇願を浴びることの「厭さ」……。

そんなゴスペルシンガーを巡る物語は、直接的に聖俗の対立の物語になっていく。帯には〝ヤバさ臨界突破〟なんて文言が躍っているけれど、暴力と露悪が深まっていくクライマックスこそ、何故か静謐さすら感じさせられるのが不思議だ。これは多分、この物語に込められたもの自体が明確だからだろう。

総じて大好きな一冊だけれど、問題作であることには違いない。それでも是非読んでほしい一冊である。扶桑社ノワール・セレクション、一生刊行を続けてほしいものだ……。

十二月▽日

今年も終わりなのでずっと積んでいたエドワード・ドルニック『ヒエログリフを解け: ロゼッタストーンに挑んだ英仏ふたりの天才と究極の解読レース』を読む。シャンポリオンとヤングという二人の天才が、世界一美しい文字ともされるヒエログリフを解き明かすまでのノンフィクションである。

ロゼッタストーンは、古代エジプト語ことヒエログリフと民衆が使っていた簡略版の文字であるデモティック、それにギリシア文字と三種類の文字が刻まれた石碑だ。面白いのは、全く同一の文章が先述した三種類の文字で書かれていることだ。つまり私達が今使っている外国語の参考書と同じ形式である。

これだけ聞くと、なんだか解読が容易なように感じるのが不思議だ。けれど、ヒエログリフが一目見ただけでは絵文字にしか見えない独特すぎる言語であることや、ロゼッタストーンが結構な部分欠損してしまっていることが壁となり、いけそうでいけない絶妙な状態が続く。その膠着状態を同時代に生きたシャンポリオンとヤングが解き明かしていく。この二人がまるで違うタイプの天才で、それぞれ違うアプローチでヒエログリフに向かって行く。恐ろしい記憶力を持ちヒエログリフ一筋で研究を進めるシャンポリオンと、様々なものに興味を持ち、非凡な発想力でヒエログリフを解き明かすヤング……この二人のひらめきの違いだけでも、とても面白い。本書の中で徐々に解き明かされていくヒエログリフの謎であるが、その解読過程は一部のひらめきを除けば現代の私達が楽しみとして取り組む暗号クイズの解読過程に似ている。未知の外国語も暗号も同じように解きほぐされていくものなのだな……と、まずはそこに感動してしまった。

また、単に二人の解読の過程を追うだけではなく、ヒエログリフというものが何故ここまで人々を熱狂させたのか、当時の人々にとってエジプトとはどういった憧れの詰まった場所なのかを解説してくれるので、解読レースへの情熱に感情移入しやすいのだ。

さて、相反する天才ヤングとシャンポリオンが解読合戦の末にどんな関係性を築いたのかは伏せておく。私は彼らの姿に、なんだか作家同士の関係性の近似を見たような気もする。

十二月◎日

打ち合わせの行き帰りで電車にぎゅうぎゅう揺られながら、パトリック・スヴェンソン『ウナギが故郷へ帰るとき』を読んだ。これは未だ謎多き存在・ウナギの生態を解き明かしつつ、著者であるパトリック・スヴェンソンがウナギ捕りに熱中していた父との思い出を述懐するという少し不思議な構成の本だ。ウナギという存在やウナギの生態解明に人間そのものの存在意義や生きるということまで重ね合わせた、とても壮大なノンフィクションなのである。けれど、その壮大さを引き受けるだけの力が、ウナギという生き物にはあるのだ。

ウナギは好きだ。何しろ本でも名指しされるくらいウナギ好きな国に生まれ、知り合いに老舗のウナギ料理屋さんがいる身である。小さい頃からウナギに親しんできた。けれど、今まで私はウナギのことをよく知らなかった。美味しいが絶滅しかけていることくらいしか知らない。(しかも、この絶滅の原因すら無限に説があって特定出来ておらず、潰すことすら出来ない)まさか、アリストテレスから始まったありとあらゆる学者が研究を重ねてきた謎の生き物だとは知らなかった。

これを読んでいる人の中にウナギの寿命が八十年近いことを知っていた人間はいるだろうか? しかも本の中には、井戸の中で暮らし百五十年生きたウナギまで登場する。このことから、ウナギは不死の生き物だと思われていたらしい。たしかに、そう思い込むのも無理はない……。おまけにウナギはいざ生殖する時まで生殖器が出来ず、解剖してもなかなか生殖器が発見されなかった。そのせいで、ウナギは長らく泥から生まれた生き物だと思われていたそうだ。神話の生き物がこんなに身近に存在していただなんて……。

この話を聞いただけでも、ウナギがどれだけ魅惑的な生物か分かるだろう。この他にも、ウナギには奇妙で不合理な性質をいっぱい持っており、畳み掛けるように私達の知らないウナギの生態が明かされる。恐ろしいことに、現代においてもウナギの謎は殆ど解明されていない。この本を読んでいると、ウナギはまるでぽいっと別の世界から投げ込まれた異世界生物なんじゃないかと思う。

謎めくウナギの生態の合間に挟み込まれる筆者と父とウナギ捕りを巡る思い出は、良い緩衝剤になってくれる。よくもまあこんなにウナギの思い出があるものだ……と思うくらい、二人の間にはウナギの記憶がある。ここの筆致は瑞々しく、まるで小説を読んでいるような気分になった。ウナギって小説に映える題材なのかもしれない。ウナギについてと父親に起きたとある出来事を重ねて語った終盤は、奇妙な感慨を覚えさせた。

読み終えて思ったことは「ウナギに絶滅してほしくないなあ」という素朴な思いだった。毎年六月になるとニホンウナギの研究をすすめる「うなぎぼきん」がやっているそうなので、ささやかながら応援しようと思った。何より、このよくわからないウナギなるものの謎が解明されないままいなくなってしまうのは惜しい。ヒエログリフに並んで魅力的な謎なのだ、ウナギ。

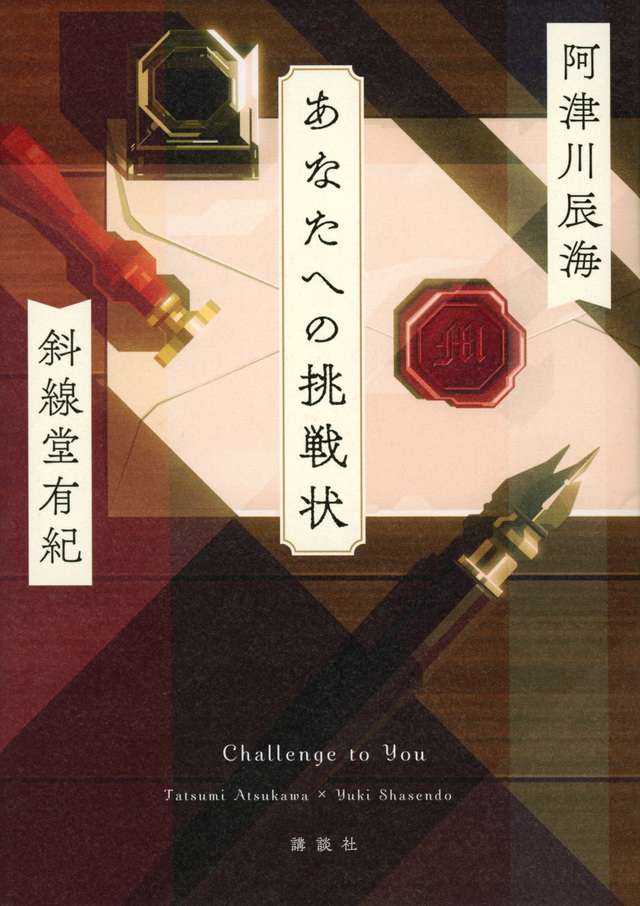

大ボリュームの『作家の読書道』はこちら。

阿津川辰海さんより長くならなかったからセーフ、とのことです。

次回の更新は、来年1月1日……は難しそうです。

1月15日(月)17時を予定しています。来年もよろしくお願いいたします。

Written by 斜線堂有紀

小説家。2016年、第23回電撃小説大賞にて“メディアワークス文庫賞”を受賞。受賞作『キネマ探偵カレイドミステリー』でデビュー。著作に『詐欺師は天使の顔をして』(講談社)、『恋に至る病』(メディアワークス文庫)、『ゴールデンタイムの消費期限』(祥伝社)などがある。2021年、『楽園とは探偵の不在なり』(早川書房)が本格ミステリ大賞にノミネートされ、注目を集める気鋭の書き手。