十月※日

文字数 4,951文字

十月※日

コロナ禍で行われなくなっていた出版社主催のパーティーが復活してきた。というわけで、四年ぶりに開催された鮎川哲也賞の授賞式に参加してきた。

参加に先立って、今年の鮎川哲也賞受賞作である岡本好貴『帆船軍艦の殺人』を読む。あの鮎川哲也賞の受賞作であるので、面白さは折り紙付きだ。舞台は一七九五年のイギリス。靴職人のネビル・ボートは酒場で飲んでいるところを強制徴募されてしまい、同郷の者達と共に突然戦列艦ハルバード号の船員になる。……この導入だけで度肝を抜かれる。え、家族は? 今までの仕事は? 生活は? という当然の疑問が完全に無視され、いきなり戦艦に乗せられる……戦時中の日本も同じようなことをやっていたわけだが、それにしても徴募担当であるプレスギャングの恐ろしさと言ったら……!

そうして連れて来られたハルバード号は、労働環境も食事も上司も全員最悪のブラック職場だった。同郷の友人達や長い間苦境に耐えてきた船員達はともかくとしても、裸足で逃げ出したくなるような恐ろしい世界なのである。描写の一つ一つが息苦しく、読んでいるだけで閉塞感と恐怖を覚えるところだ。帯には〝巨大な密室〟とあるが、まさしくその通り。洋上に漂い停泊すらほぼ行わないハルバード号は、脱獄不可能の監獄のようだ。

無理矢理徴用されたネビルは当然のことながら脱出を考えるが、上記のような理由から逃げ出すことは出来ない。一歩間違えれば死ぬような仕事をやらされる苦しみ、まともに睡眠すら取れない生活、理不尽な理由で命じられる鞭打ち……。読者目線ではとにかくネビルの脱出を望んでしまうが、そこへ畳み掛けるように起こる殺人事件。正直、これだけ過酷かつ人が虐げられている状況で殺人とは……と思ってしまうほどなのだが、人間が資源として扱われすぎているが故に逆に殺人についてちゃんと追及される辺りは、恐ろしさと可笑しみが同居している部分だと思う。だって、物資を盗めば死刑の世界なのだから!

こうした特殊状況下での殺人事件だと、読者はどうしてもその状況下ならではの事件と解決を期待してしまうが、この作品はその点にも十二分に応えてくれる。この作品を鮎川哲也賞に推した審査員の皆さんも同じ箇所に喝采を送っており、深く納得した。ミステリ、脱獄サスペンス、迫力満点の海戦など、楽しめる部分がとても多い傑作である。

短編賞の受賞作もとても面白かった。小倉千明「嘘つきたちへ」は、久々に集まったかつての同級生達が語る思い出話から、意外な顛末へと向かうとても変則的な短篇である。小さな町で育った彼らは横暴な町長の息子・彰貴に苦しめられた過去があるのだが、その彰貴は川に落とされ長らく意識不明に陥ってしまっていた。誰もが動機のある過去の殺人事件に触れる会は、とてもスリリングで面白い。また、この物語からここに繋がるのか……という意外性もあった。改めて読み返してみれば納得しかない。

水見はがね「朝からブルマンの男」はタイトルからしてやられた! と思った。いわゆる「五十円玉二十枚の謎」形式(毎週土曜日になると書店に現れ五十円玉二十枚を握りしめた男が現われ、千円札への両替だけ済ませて帰っていく奇妙な客の謎を追った日常の謎ミステリ。転じて奇妙な客の動機を探るワイダニットミステリのことを指す)のミステリである。私はこれが大好きなのだ。(近作の有名どころといえば青崎有吾『風ヶ丘五十円玉祭りの謎』など)

タイトルで示されている通り、謎の中心にいるのは週三回、朝から二千円もするブルーマウンテンを頼んでは半分残して去って行く奇妙な男である。しかも全く嬉しそうではなく嫌々飲んでいる様子なのだ……。皆さんも、この謎を提示された時点で「勝っている」と思わないだろうか? だって、なんでブルーマウンテンを頼まなくちゃいけないのか気になるし。

しかも、この短篇では短篇らしからぬ大風呂敷を広げ、見事にこの謎を解き明かしてみせる。この手腕が本当に素晴らしい。またこの形式のミステリを書いてほしいと願わんばかり。

こうして新人賞受賞作を読むと、自分も必死に面白いものを書かなくてはな……と身が引き締まる。読書日記を書く度に何かしらで身が引き締まっている気がする。それが結果に結びつけばなあ……。

さて、出版社主催の文学賞パーティーである。

こうしたパーティーは、作家と作家同士の交流の場になったり、作家と編集者を繋ぎ新たな仕事を生み出す場になるのだが……私はこういう会が苦手だ。どこにいていいか分からなくなるからだ。初めて参加した時は心細さと所在無さで迷子になったような気分になる。こうした会は大体立食形式なので、食べるのに集中すればいい……と思いながらも、それはそれで気になる。デビューしたての頃は、たまたま顔見知りだった相沢沙呼先生が世話を焼いてくださることで事なきを得て、今では仲良くさせていただいている作家さんや編集者さんが話しかけてくださることで事なきを得ている形だ。でも、それでもまだ楽しさと共に緊張がある。「ン~? 君はどうしてここにいるのかな?」と言われているような気分になるのは、まだ新人気分が抜けていないからだろうか。

私の目標は一介の中堅作家として、パーティーで後輩作家を優しく導くことなのだが……今のところ私ほど頼りない後輩作家がいない。あと、そもそも面識のある後輩作家自体もいない。イメージトレーニングだけは積みつつパーティーの練度を上げているので、それが生かされる日が来るといいなあ……。

十月◎日

星海社が主催するミステリカーニバルに参加した。これは日本SF作家クラブ主催のSFカーニバルのようなイベントである。出版業界のトリックスターらしく「太田克史と清涼院流水の和解式」なんていう異常なイベントも催された、後年伝説になりそうなプログラムだった。

サイン会の出番を待っている間に織守きょうや『隣人を疑うなかれ』を読む。近隣住民が失踪したことをきっかけに、そこの地域の人間が「もしかして自分の近くに殺人犯が住んでいる?」「マンションに殺人犯がいるのでは?」と疑うようになるという、なんとも嫌なミステリである。私は嫌な方向に想像力が働くタイプなので、近くで何か嫌なことが起こっている……とか、怖い物が間近にいる……というシチュエーションがすこぶる苦手だ。その嫌な回路をがっつり開いてくれるところが、ホラーミステリ作家たる手腕なのかもしれない。怖がらせるだけでなくミステリとしてのカタルシスもしっかり覚えさせてくれるのも嬉しい。ああ~全部繋がって気持ちいい、という気持ちと共に、理不尽な恐怖が昇華されるような気もする。

大サイン会は恐らく年内最後のサイン会になるだろうな……と思いながら丁重にサインをさせていただいた。途中から時間が足りなくなり、列を締め切った上で『一人三十秒でサインしてしてください』のカンペを見せられて目がチカチカした。途中から自分が何をしているのかわからなくなりながらも、来てくださった皆さんに楽しんでいただけるよう、ありがとうの気持ちを筆圧に込めた。

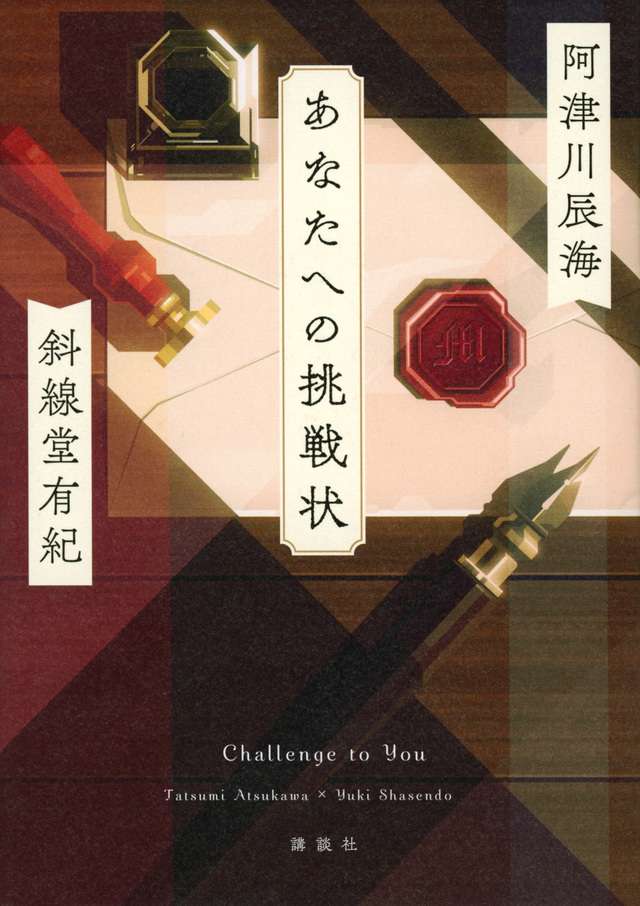

総じて素晴らしいイベントだった気がするので、来年もまたミステリカーニバルが開催されることを願っている。あと、星海社新作発表会では、斜線堂有紀の星海社での新作『吊花礼の事件簿』も発表された。これは被害者よりも犯人の側に立つ異色の刑事を主人公にした初の倒叙ミステリである。殆ど書き上がってあるので、無事に出せることを祈るばかりだ。

十月★日

小川哲『君が手にするはずだった黄金について』を読んでいたら、小川哲さんの推理作家協会賞受賞記念の会へのお誘いがあった。小川先生の小説がデビュー作『ユートロニカのこちら側』から大好きなので嬉しく思うと共に「私が行っていいんだろうか……」と思った。何しろ私は小川哲先生と全く面識が無い。何故呼ばれたかといえばこの読書日記で『君のクイズ』を激賞していたからである。すごい! 読書日記をやっていてよかった! 一生やらせてほしい! 講談社ありがとう!

悩んだ末に行くことにしたのは、結局のところ私が小川先生のファンだからである。自分の好きな小説を書く人に会いたい、という気持ちが私の足を踏み出させた。小説は全ての原動力になる。

せっかくなので『君が手にするはずだった黄金について』を読み、この本の感想を携えて会に向かうことにした。

これは小川哲自身をモデルにした小説家を語り手に据えた短篇集であり、人間の承認欲求がテーマとなっているものが多い。だからこそ、読んでいるとどこか胸が痛む物語だ。表題作の「君が手にするはずだった黄金について」は、ビックマウスで負けず嫌いだった同級生の片桐が、投資家として大成功しタワマンに住むようになる。だが、ある日彼のブログが大炎上し──という短篇である。素直な感想を言うと、私はこの片桐という人物が嫌いではなかった。薄っぺらく口だけ達者、明らかに破滅へと向かっていく危うくて嫌な人物なのだが……正直、私にはこれほど突き進める胆力が無い。一体どうして片桐は承認欲求を原動力に綱渡りを続けられるのだろう……というところが眩しくて、なんだか感動してしまった。多分、同じように片桐に眩さを覚える人間もいるのではないか……。なんてことも思う。

個人的に好きだったのは、偽ロレックスを巻いた漫画家を巡る『偽物』だ。自分の関わっている人間が何故か偽物の超高級時計を巻いている……という恐ろしいシチュエーションに震えがくる。自分は何があっても絶対にロレックスが偽物かどうかを見抜けないので、その点になんだか安心してしまった。私は絶対に偽物の腕時計なんかに気づきたくない。だって、そこから良い展開に繋がる想像が出来ない。ちゃんと針が動いているなあ、とだけ認識していたい。この漫画家の絶妙な造形こそ、小川哲の真骨頂なのかもしれない……と思った。

というわけで、満を持して小川先生のお祝い会へと向かった。新人賞のパーティーよりも更にお祝いムードでいっぱいなところに特別感があって沸き立った。私も任意の賞を取って楽しい会を催したいものである。小川先生にお目にかかり、作品のファンである旨と招待いただいたことへの感謝を告げた頃には、なんだかもうやり遂げたような気分になっていた。そうしてのんびりジャスミン茶を飲んでいた頃、司会の方に前へ来るよう促され、お祝いのメッセージを口頭で伝えることとなった。心臓が止まりそうになった。確かに招待メールには「お祝いの言葉を……」という文言があったのだが、私はそれを「寄せ書きを書いてください」(実際に会が始まる時に寄せ書きを書かせて頂いたのである)という意味だと思っていたのだ。

何一つ用意の無かった私は、殆ど面識の無い皆さんの前で作家一年生のようなスピーチをした。心を守る為なのか、今となってはスピーチの記憶が勢いよく飛んでいる。記憶が飛んだお陰で行って良かったなあという気持ちだけ残ったのは幸いである。そうして帰り道で、新刊の感想をまるでお伝えしていないことに気がついたのだった。

小説家もたくさんの人に会う……もう秋ですね。

次回の更新は、11月19日(月)17時を予定しています。

Written by 斜線堂有紀

小説家。2016年、第23回電撃小説大賞にて“メディアワークス文庫賞”を受賞。受賞作『キネマ探偵カレイドミステリー』でデビュー。著作に『詐欺師は天使の顔をして』(講談社)、『恋に至る病』(メディアワークス文庫)、『ゴールデンタイムの消費期限』(祥伝社)などがある。2021年、『楽園とは探偵の不在なり』(早川書房)が本格ミステリ大賞にノミネートされ、注目を集める気鋭の書き手。