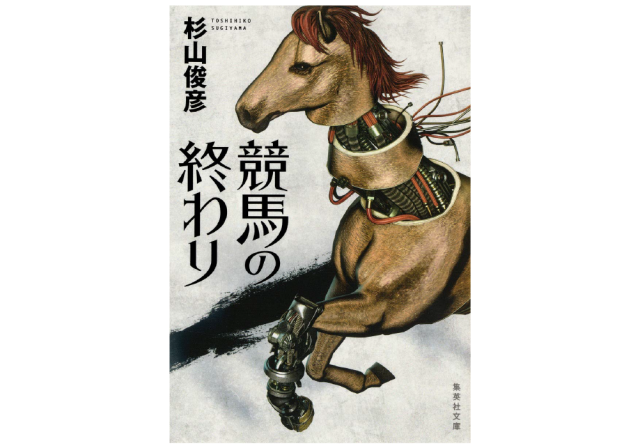

『競馬の終わり』杉山俊彦/ウマナミなのね(千葉集)

文字数 1,745文字

次に読む本を教えてくれる書評連載『読書標識』。

木曜更新担当は作家の千葉集さんです。

いまこそ、ウマのお話をしましょう。『競馬の終わり』(杉山俊彦)について語っていただきました。

作家。はてなブログ『名馬であれば馬のうち』で映画・小説・漫画・ゲームなどについて記事を書く。創元社noteで小説を不定期連載中。

馬は人間がつくりだした夢であり、狂気だ。私はその狂気に親近感を覚えます。夢よりもね。

『競馬の終わり』より

みなさん、ウマやってますか、ウマ。

わたしは一日三十六時間やっています。おかげで新聞も読めなければ米も食えません。もう言葉はいらないか、もう言葉はいらないか。

というわけで、今日は競馬のSFの話をしましょうか。

杉山俊彦の『最後の競馬』(集英社文庫)。今は亡き日本SF新人賞の第十回受賞作です。

舞台は2120年代。大戦争の末、ロシアの植民地となった日本。

北海道で小さなサラブレッド牧場を経営している主人公・笹田のもとに、将来の大統領とも目される大物弁務官アレクセイ・イリッチが尋ねてきます。サッドソングという牝馬の初仔を買いたい、というのです。

笹田は疑問を持ちます。馬主としての実績もゼロで、競馬にも興味のなさそうな政治家がなぜサラブレッドを欲しがるのか。

男はこう答えます。「競馬の終わりを閉めたい」。

三年後にある法律が施行され、満三歳になった競走馬たちはサイボーグ化処置を義務付けられる。つまり、生身のダービー馬を見られるのは、現在の一歳馬の世代が最後。サイボーグ化された馬たちの力は均質化され、勝ち負けは完全に騎手次第になると予想されており、それすなわち我々の知るブラッドスポーツとしての「競馬の終わり」を意味します。

サッドソングは現代競馬の主流から外れた異系の血筋であり、存在自体が「速さ」のみを希求してきた競馬へのアンチテーゼのような血統です。そんな馬の仔で、競馬の時代を締めくくるーー。

アレクセイに買われた仔は「ポグロム」と名付けられます。

ロシア語で、(特にユダヤ人に対する)虐殺を指すことばです。

そんな不吉な響きとともに、馬と人が競馬界最後の三年間を駆け抜けていく。

そういう話です。

あとロシア統治下なので、菊花賞が大ロシア賞に変わっていたり、主人公がうまいピロシキを作ったりしている。

文明の要諦とはなにか。

速度の増加と距離の短縮です。

スピード、の一言に集約してもよいでしょう。誕生以来四百年、競馬は一から十まで速度を体現してきました。

六四〇〇メートルから始まったコースは競技化が進むにつれ三二〇〇メートルになり、一六〇〇メートルになりました。かつて重装備の甲冑騎士を乗せていた馬たちは、鞍上の人たちが剣を銃に持ち替え軽装化していくにつれ、身軽さを要求されるようになり、速く、より速く駆けられるように交配を重ねられていきました。いうなればサラブレッドとは、競技で速く走るためだけに作り出された種です。人の欲望によって、というより、本性によって生み出された存在に近い。

ですが、速度への本能を突き詰めていった結果、サラブレッドたちはサイボーグになってしまう。

速さという概念そのものになってしまった馬は、果たしてまだ馬であるのか。文明は? 人間は?

「歴史はスピード狂いだ」と、劇中のある人物は吐き捨てます。

本作では、歴史の加速にふりおとされた人間は壊れてしまい、そこに乗ることのできた人間もまた虚無に呑まれていく。どうしようもない。

なぜ、速くなければいけないのか。走らないといけないのか。勝たなければいけないのか。いるのか。あるのか。

とまどいは許されません。

立ち止まって、考え始めたやつから死んでいく。

このあたりの鬱々とした逡巡は、本作が初めて発表された2009年より、2021年のほうがより受けとりやすいかもしれません。

小川哲の短編「ひとすじの光」(『嘘と聖典』早川書房)とならんで、今読まれるべき競馬SFです。