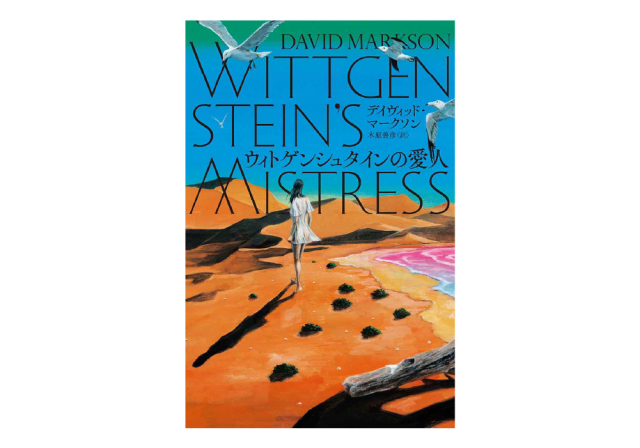

『ウィトゲンシュタインの愛人』D・マークソン/きみはひとりぼっち(千葉集)

文字数 1,576文字

ほとんどの物語は陰謀論であるといえるでしょう。

陰謀論とは、その世界に散らばった要素すべてがつながり意味をなすと信じるパラノイアであり、世界が理解可能なものであってほしいという願いです。その願いは誰の裡にもある。だから、わたしたちは映画や小説の内容がわからないと不安に陥り、解説や案内を求めてしまいます。

なぜ物語的に意味をなさないと不安になるのか。世界から切り離されてしまうからです。ひとりぼっちであることを認めざるをえなくなるからです。

『ウィトゲンシュタインの愛人』の作者デイヴィット・マークソンは本書を「孤独の概念」についての小説だといいました。本書では、終末の浜辺にたった一人残された語り手ケイトが、タイプライターに向かって記憶や言葉をつなげようと試みます。歴史上の芸術家や文学者、哲学者などのエピソードや神話や放浪を重ねてきた自身の体験を織り交ぜつつ、ひたすら連想に連想を、反復に反復を重ねていく。

それらは筋や起伏を持つひとまとまりのエピソードを形作ろうとはしません。どころか最初に言ったことが後になって訂正されたり、ある小説の作者の名前があるときは正しかったのに別の箇所では間違って表記されていたり、ローマで出会ったという猫の毛色が言及されるたびにころころ変化していったりします。

なにせ語り手自身が自分の記憶をまったく信用していないのです。それをわかってなお、記述をやめようとしません。

ある種の孤独は別の孤独とは異なる。最後に彼女が結論するのはそれだけのことだ。

それはつまり、電話がまだ通じているときにも、通じないと同じくらい孤独になりえるということ。

あるいは、どこかの交差点で名前を呼ぶ声がまだ聞こえるときにも、聞こえた気がするだけのときと同じくらい孤独になりえるということ。(p.302)

なかばフェティシズムめいた名詞の反復は、木霊のようにも幽霊のようにも響きます。

いや、あるいは、言葉によって自分の記憶と経験をすべて記したなら、世界と自分のつながりを証明できるかもしれない。限界まで言語化すれば、世界の縁を見ることができる。世界の縁を知れば世界の形が見えるようにもなるでしょう。言葉によって世界を編むこと。あるいはケイトが挑もうとしているのはそうした営みなのかもしれません。しかしそれは、ケイトが人間であるがゆえに失敗する運命にあります。記憶は時とともに変容していってしまいます。

いや、あるいは、成功しているのかもしれません。ブラームスのポケットのなかのキャンディを想起するごとにその解釈が少しずつ進んでいくように。猫が猫の形を保ったまま色だけ変わっていくのは錯誤でもなんでもなんでもなく、現実を正しく写し取った結果なのかもしれない。タイプライターの上ではあらゆる可能性が成立するのです。

いや、あるいは。

結局のところ、『ウィトゲンシュタインの愛人』もひとつの陰謀なのかもしれません。作家のデイヴィット・フォスター・ウォレスは、本書を「私を解釈して(INTERPRET-ME)文学」のひとつであると看做しました。これみよがしに批評的な解釈を誘うだけではなく、あきらかに一定の方向へ指示しようともしている、と。本書を読む上で、タイトルやエピグラフや文中に示されたガイドに従うのも手ではあるのかもしれません。難易度は高いですが。

いや、あるいは、個々が砂粒のように独立して入り混じっている世界の感触をひたすら噛みしめるのもよいのかも。ここにはもう、あなたしかいないのですから。

この海岸に誰かが住んでいる、と伝言は告げていた。(p.73)

『ウィトゲンシュタインの愛人』デイヴィッド・マークソン/木原善彦 訳(国書刊行会)

ライター。はてなブログ『名馬であれば馬のうち』で映画・小説・漫画・ゲームなどについて記事を書く。