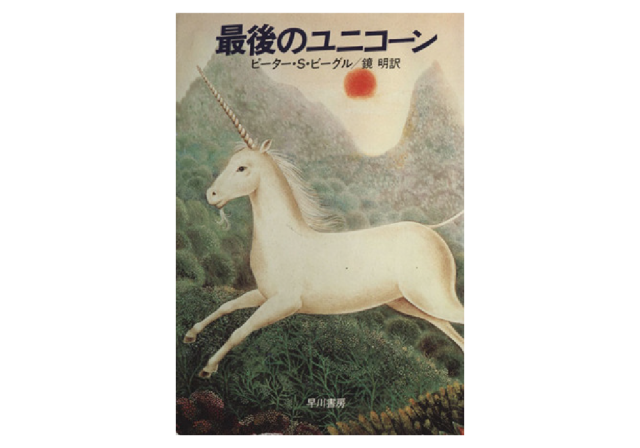

『最後のユニコーン』P・S・ビーグル/その運命を受け入れて(岩倉文也)

文字数 2,415文字

本を読むことは旅することに似ています。

この「読書標識」は旅するアナタを迷わせないためにある書評です。

今回は詩人の岩倉文也さんが、『最後のユニコーン』を紹介します。

人がある一冊の本に辿り着くまでの過程は複雑で、微妙で、ほとんど奇跡とも呼べるような偶然の作用している場合が多い。自分がいま何故この本を読んでいるのか、ということを本当に理解するためには、過去、現在、そして未来までをも貫く自己の欲望の、また憧憬の在り処を探らねばならない。けれどそんな千里眼を持ち合わせている者などいないのだから、ぼくらはただ手近な所から理由を拾い集め、あるいは集めることもせず曖昧に、一冊の本と向き合っていく他はない。

ぼくは今から五年前の秋に、二階堂奥歯の『八本脚の蝶』(ポプラ社)を読んだ。分厚いハードカバーで二段組の、瀟洒な造りの本だった。この本には膨大な数の書籍からの引用があり、『最後のユニコーン』もその中のひとつだった。たくさん引用されていた本の中で、ぼくはこの『最後のユニコーン』だけを購入した。他の引用に魅力を感じなかった、という訳ではない。しかしぼくはこの一冊だけを選び、手にしたのである。

それから五年経ち、ぼくはようやく『最後のユニコーン』を読むことができた。一冊の本を読むという経験は、それまでの全人生との緊迫した釣り合いの中でしか成立しない。ぼくはほんのわずかな違いで〝この一冊〟には辿り着けなかった。今はただその偶然に不思議な感銘を覚える。

『最後のユニコーン』で描かれているのは、ある種、予定調和の世界だ。あらゆるファンタジーの王道が本作では踏襲されている。物語に屈折はない。この世界にただ一匹残された最後のユニコーンが、消えた仲間を探しに旅に出る。いくつかの試練があり、最終的にその目的は達せられる。

そしてそのことを悟っている人物が、作中にも存在するのである。

まるで星が突如として出現するように、ユニコーンがそこにいた。かれらの少し前を歩んでいた。暗闇の中の帆のように。モリーが言った。「リーアが英雄だとしたら、彼女は何なのかね?」

「そいつはまた違う話だ。ハガードにリーア、ドリン、それにぼくやあんたは、みんなおとぎ話の中の人物さ。そしてお話が進んでいくままにいかなきゃならない。だが、彼女は真物。真に存在しているものなんだ」

予定調和、とぼくは言ったが、これほど美しく、はかなく、痛ましい予定調和の物語が、この世界にあるということは、実に稀有なことに思えた。作中のだれしもがうっすらと、あるいは明確に自分の役割を了解し、その運命を受け入れている。たとえ悪しき王であっても、またユニコーンを世界の果てへ追いやった〈赤い牡牛〉であっても、それは同じなのだ。

と、ここまで書いてぼくは途方に暮れてしまう。一体この小説の魅力をどのように語ればよいのだろう。まずもって物語が魅力的なのは言うまでもない。と同時に、それを語る語り口もまた至純なのだ。数えきれぬほどの繊細で、透明で、壊れやすいカゲロウの翅のような比喩が、叙述が、縦横に作中を舞い飛んでいる。そしてそういった言葉の仄かな輝きが、この作品世界をより陰影深く幻想的なものにしている。

ユニコーンは、人間に対して嫌気がさしていた。自分の道連れが眠るのを見、かれらの夢の影が顔の上を通り過ぎるのを見ながら、彼女はかれらの名を知ることの重みに自分が打ちひしがれていくことを思い知るのだった。それから、彼女は、その痛みを消すために、朝まで走り回ったものだ。雨よりも速く、失うことと同じように速く、自分が自分自身であることしか知らなかった頃に追いつこうと駆けた。そして、しばしば、息を吐き出し、次の息が吐き出される合い間に、彼女に一つの考えが訪れることがあった。すでに、シュメンドリックとモリーは遠の昔に死に、ハガード王も同じように死に、自分が赤い牡牛と出会いそれを征服したのではなかったか――何が起きたかを見届けた星々の孫たちが、今や老いさらばえ、炭に変わってしまったほどに遥かな昔のことになってしまい――そして依然として彼女は世界で最後のユニコーンのままであるのではなかったか。

また本作において〝詩〟が重要なモチーフとして使われていることにもぼくは興味を覚えた。詩は予言を、武勲を、そして愛を語るものとして登場する。どれもささやかではあるが、しかし物語を語る上では必要不可欠な要素だ。そうした要素を無理なく物語に導き入れ、神秘的に彩るための詩。元来詩とはそのようなものであった。物語と調和し、溶け合い、それを豊かならしめるもの……。

本作を語る言葉は尽きない。けれど語れば語るだけ、この作品が提示する物語の実相から遠ざかっていくような気がする。

書評とはあくまで気ままな旅人が書いた紀行文に過ぎない。決してその土地に根差すことはなく、全てを語ることもまた不可能だ。

ぼくは本書を読んで得た印象の半分も他者に語ることはできないだろう。優れた物語はある固有の印象を読者に与える。その印象は、言葉とは別の方向に伸びている。

『最後のユニコーン』もそうした物語のひとつだ。この物語の向かう先は言葉ではなく、もっと平明で光に満ちた、沈黙の国なのである。

詩人。1998年福島生まれ。2017年、毎日歌壇賞の最優秀作品に選出。2018年「ユリイカの新人」受賞。また、同年『詩と思想』読者投稿欄最優秀作品にも選出される。代表作に『傾いた夜空の下で』(青土社)、『あの夏ぼくは天使を見た』(KADOKAWA)等。

Twitter:@fumiya_iwakura