現在進行中のディストピア『日没』評・円堂都司昭

文字数 1,062文字

小説家のマッツ夢井(ゆめい)に総務省文化局・文化文芸倫理向上委員会(略称ブンリン)から召喚状が届いた。海辺の断崖の療養所へ連れていかれ、作品がレイプや暴力、犯罪に肯定的で社会に適応していないといわれ、矯正のための作文提出を求められる。反抗すれば減点が申し渡され、滞在期間は延びていく。

桐野夏生(きりのなつお)『日没』は、そんなディストピアの王道的設定で展開される。マッツは、他の収容者が部屋で同じ文言を書き続ける姿を想像する。雪で閉鎖されたホテルで執筆中の小説家が狂っていく映画『シャイニング』からの連想だ。だが、同じくスティーヴン・キング原作の映画なら『ミザリー』のほうが近い。読者が小説家を監禁し、自分の好みにあうように書けと強制する話だ。『日没』の場合、収容は読者からの告発が原因らしい。召喚前、小説の参考にと、つまらない四方山話(よもやまばなし)を送りつける人がいたのを主人公は思い出す。療養所の職員も、時おり小説家に対する私的感情をうかがわせる。

小説を深く考えていない人が、悪意ではなくむしろ正しいと考えて小説に求めることと、国民を統制するための国家判断がどのように結びついているのか、判然としないままなのが本書の怖さだ。かつて主人公は、良識からはずれた性愛を描いていたが、特に反権力だったわけではない。世の中の動きに関心をなくし、ニュースもみなくなっていた。ヘイトスピーチ法の成立と同時に差別表現も規制されたという、この国のルール変更に彼女は気づいていなかったらしい。社会への関心を失った小説家が、小説に思い入れのない層からいつの間にか追いつめられている。これは未来ではなく、今進行中の出来事だ。

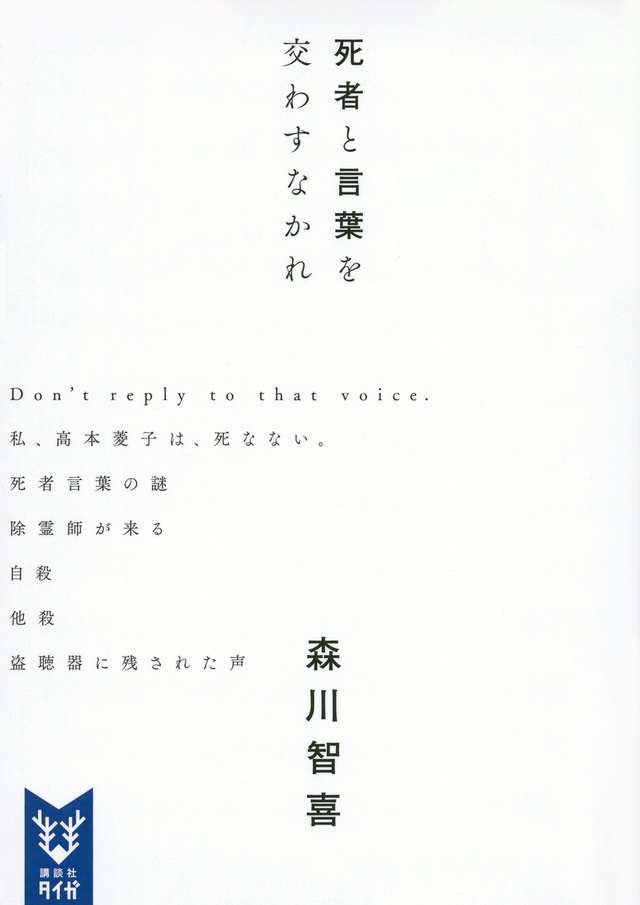

彗山(ほうきやま)小竹と不狼煙(のろさず)さくらの探偵コンビが浮気調査していた人物が、心臓麻痺で死んだ。墓地のそばに止まっていたその男の車の盗聴器には、死者との会話が録音されていた。近くの墓に眠る彼の妹は、かつて「私、高本菱子は、死なない」と書き残していた。森川智喜『死者と言葉を交わすなかれ』は、探偵二人が聞きこみをする過程で死後の世界の有無を議論したり、除霊師を招いたりといった展開になる。いないはずの人がいる状況をめぐり、二段構えの展開であることが、死者以上に生者が怖いというありがちな結論を興味深いものに変えている。