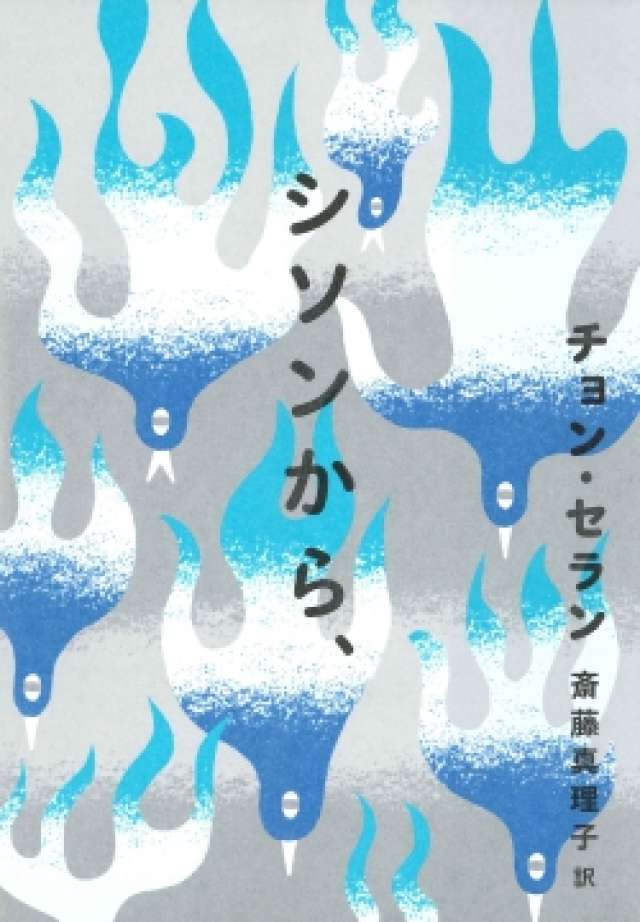

『シソンから、』評・三浦天紗子

文字数 1,064文字

『シソンから、』チョン・セラン 著/斎藤真理子 訳(亜紀書房)

『シソンから、』というタイトル通り、苛烈な人生を生きたシム・シソンという女性がハブとなり連綿と続く家族三代の群像劇だ。生前は、美術評論や随筆を書き、メディアにも度々登場する文化人だったシソン。朝鮮戦争当時に起きた民間人虐殺で家族を失い、労働移民としてハワイに暮らし、ドイツに渡ったのち韓国に戻る。二度結婚し四人の子を持つシソンの最初の娘・ミョンヘが、彼女の十回忌にハワイで祭祀をやると言い出す地点から、物語は広がっていく。

もっとも、先進的な女性だったシソンは、女性に過剰な負担を強いる祭祀を「禁止」していた。それを踏まえて企画された祭祀とはどんなものか。〈これを見るために生きてるんだなあと思う印象深い瞬間〉をめいめいが持ち寄って共有するという提案がなされ、シソンの娘たちや孫たちはそれを探し出すために奔走する。その過程で浮かび上がる、ひとりひとりが抱えている問題や生活は多彩だ。シソンが舐めた辛酸に強い共感を寄せるのは、ミョンヘの娘ファス。彼女もまた、女性ゆえに受けた不条理の犠牲者で、PTSDからなかなか抜け出せない。

三十一ある章の頭にはシソンによる随筆やメディアでの発言が置かれ、そこから二十世紀以降の半島がたどってきた不遇と、マッチョイズムによる暴力に晒された苦悩が見て取れる。だが、すでに鬼籍に入っている美術家の若かったころやその時代の空気は、あくまで記憶の中の遠景だ。自分に忠実に生きた女の言葉やふるまいに影響を受けながら、現代を生きているシソンの娘たちや孫たちが直面している問題は、差別や格差、生きにくさ、少子化などとても今日的であり、『フィフティ・ピープル』同様、「これは私だ」と感じる誰かがいる物語なのだ。