特異な設定による魅力的な問い 『楽園とは探偵の不在なり』評・円堂都司昭

文字数 1,103文字

『楽園とは探偵の不在なり』斜線堂有紀(早川書房)本体1700円+税

よくこんなことを思いつくものだ。斜線堂有紀(しゃせんどうゆうき)『楽園とは探偵の不在なり』に対する素直な感想である。外界との行き来が閉ざされた場所で連続殺人が起きる。容疑者の人数が限られるなか、相互の不信が高まっていく。謎解きを主眼とするミステリでは、定番のシチュエーションである。ただ、この定番を本作は、とても異様な設定で書いている。

その世界には、蝙蝠(こうもり)に似た翼を持つ灰色の天使が降臨していた。二人を殺した人間がいると、鏡のように顔は輝いているが目鼻口のない天使たちが現れ、炎で包み地獄へ引きずりこむ。人間の関与の前に死刑が執行されるわけだ。その現象が一般化した結果、人々の考えかたは変わってしまう。殺人者は必ず天使に発見され断罪されるのだから、人による推理や裁きは不要になる。また、二人殺したら地獄行きならば、一人殺すまでは許される、あるいは二人殺すも大勢殺すも同じだととらえる人も出てくる。

探偵の青岸焦(あおぎしこがれ)は、大富豪の常木王凱(つねきおうがい)の誘いに応じ、天使が集まる常世島(とこよじま)を訪れた。だが、そこに集まった人々が次々に殺される。三人以上死んでも事件は続く。なぜ犯人は地獄に落とされないのか。人の推理や裁きに意味がないような環境で、探偵にできることはあるのか。

普通のミステリではお目にかかれない問いの形が、まず魅力的だ。不可能なはずのことがなぜ可能になるのかは、ミステリによくある問いではある。だが、特異な設定によって問いに新奇な形が与えられている。天使の存在する意味が不明のまま、探偵は自分にできることと必死に取り組むしかない。世界がこうある意味がわからぬまま、それでも生きるしかない私は、彼を応援したくなる。

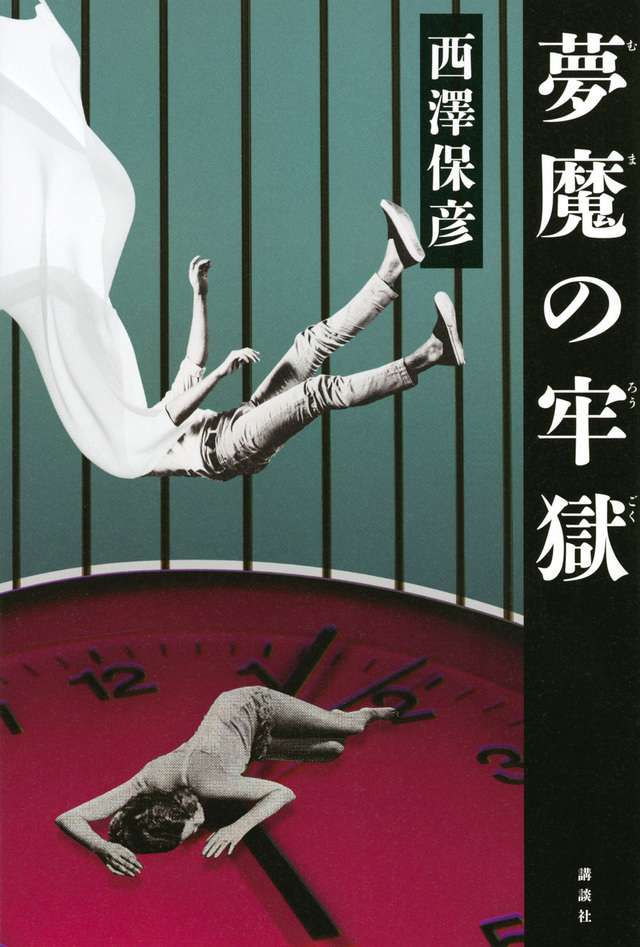

かつてタイムリープを題材にした『七回死んだ男』、書名通りの現象が連続する『人格転移の殺人』など特殊設定の傑作を連発した西澤保彦(にしざわやすひこ)が、また一風変わったミステリを発表した。吹奏楽部の仲間が集った友人の結婚式の直後、恩師の義理の息子が殺された。二十二年前のその事件と主人公は向きあう。夢のなかで過去へ遡(さかのぼ)り、関係者に次々に憑依(ひょうい)する形で。彼は他人の目や耳で見聞きしたことをつなぎあわせ、真相に近づいていく。友人同士や恩師が談笑するありがちな風景の裏にあったドロドロの人間模様が浮かびあがる。なかなか強烈な悪夢だ。