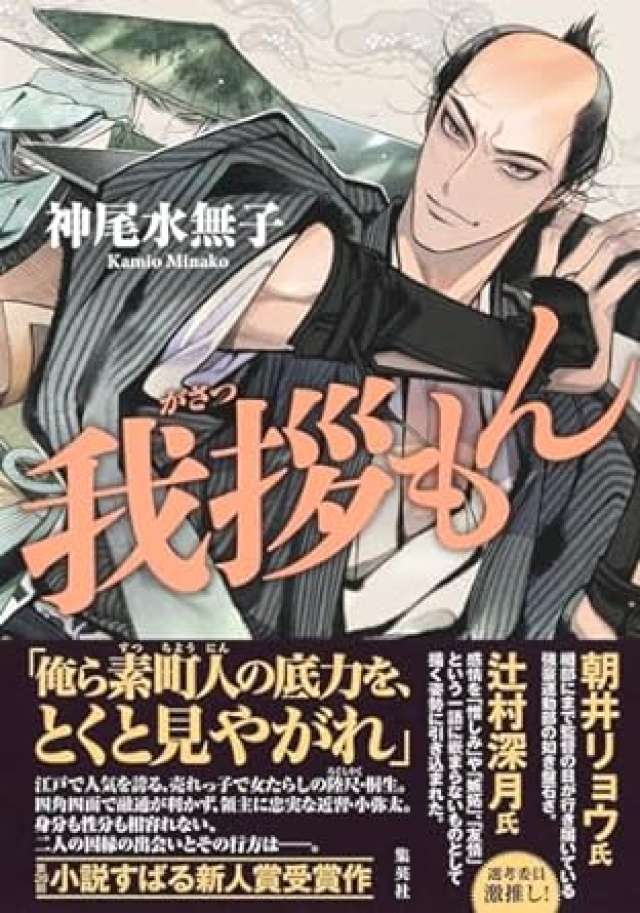

荒っぽい駕籠担ぎたちの希望溢れる人情物語/『我拶もん』

文字数 1,221文字

どんな本を読もうかな――。

そんな悩みにお答えすべく、「ミステリー」「青春・恋愛小説」「時代小説」「エッセイ・ノンフィクション」のジャンル別に、月替わりで8名の選者が「今読むべきこの1冊」をオススメ!

今回は田口幹人さんがとっておきの時代小説をご紹介!

本作は、大名行列で大名が乗る駕籠を担ぐ陸尺を題材とした物語である。

大名の駕籠を担ぐ姿が人気を集めた若き陸尺・桐生が、寛保二年の皐月十五日、江戸在府の二百を超える諸国大名が一斉に登城する月次と呼ばれる日に、ある高家の殿様を担ぐ場面からはじまる。

陸尺は、上大座配・中座配・並小座配・平人陸尺と階級付けされており、給金も人気も格差があったという。陸尺の中でもトップの上大座配だった桐生は、世の女性を虜にし、さらには深川芸者をものにするなどモテまくり、トップにいる自分に酔いしれ、思い上がった態度を隠そうともしない、いつも上から目線の男。

そもそも陸尺は気性が荒く、相手が武士であろうが構わず喧嘩を仕掛ける乱暴者たちも多い。そんな彼らを幕府は我拶もんという符牒で呼んでいたのだが、そんな我拶もんのトップであることこそが、桐生のアイデンティティとなっていたのだ。

陸尺には、上下の階級だけではなく、国抱と江戸抱という別の身分による違いもあった。多くの随行員を従えての大名行列にかかる費用は、各藩の持ち出しである。すべての随行員を藩の家臣で賄うことは大きな負担であり、江戸で雇い入れた人材を使いながら凌いでいるのだった。国抱は藩への忠義が厚いが、江戸抱はそんな気持ちなど持ち合わせておらず、国抱と江戸抱の確執は深まっていくばかり。陸尺の階級と国抱と江戸抱との確執が、縦糸と横糸のようになって物語は進んでゆく。

そして、芝居小屋の市村座で陸尺たちが起こした揉め事に巻き込まれた桐生の人生が大きく動き出す。舞台となる寛保二年の江戸の出来事といえば、江戸大洪水の記録が残されている。史実にもある大洪水が、桐生のこれまでを流し去ってゆく。災害時の民間有志による被災者救援活動の様子が随所に垣間見えるのも、ディテールにこだわる著者の想いが伝わってくる。

本書には、勝気な深川芸者・粧香やドSキャラの姫様・梅渓院など魅力的な女性陣が登場する。洪水に巻き込まれ、陸尺にとって大切なものを失った桐生が、そんな彼女たちとの関わりの中で、絶望から光を見出してゆく。

陸尺というあまり馴染みのない職業人が紡ぎ出したのは、我拶もんや武士の矜持だけではなく、復興に尽力した素町人の底力を感じることができる物語だった。

田口幹人(たぐち・みきと)

1973年生まれ。書店人。楽天ブックスネットワークに勤務。著書に『まちの本屋 知を編み、血を継ぎ、地を耕す』『もういちど、本屋へようこそ』がある。