新たな切り口で戦国を描く。攻め、守りの要は職人たちだった――

文字数 3,136文字

話題の作品が気になるけど、忙しくて全部は読めない!

そんなあなたに、話題作の中身を3分でご紹介。

ぜひ忙しい毎日にひとときの癒やしを与えてくれる、お気に入りの作品を見つけてください。

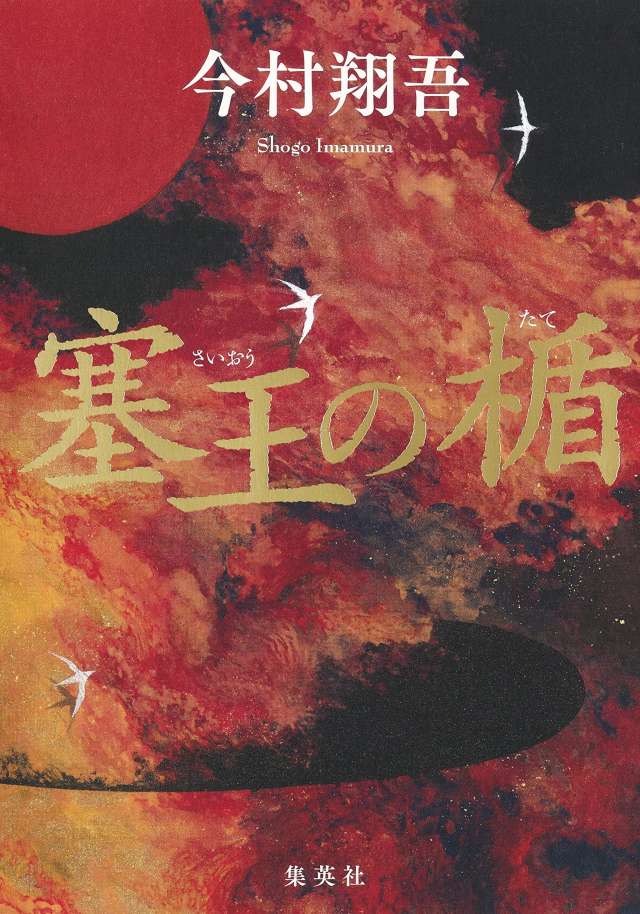

今村翔吾『塞王の楯』

この記事の文字数:1,612字

読むのにかかる時間:約3分07秒

■POINT

・泰平の世を望み、戦う者たちの苦悩

・戦国を舞台とした職人たちの成長物語

・「戦国」だけでは留まらない、熱くなれる要素が満載

■泰平の世を望み、戦う者たちの苦悩

「乱世と泰平を繋ぐ石垣だ」

時は戦国。戦うのは、武士だけではない。

今村翔吾による戦国小説『塞王の楯』。第166回直木賞候補作にもノミネートされている。

主人公の匡介は織田信長と朝倉義景の間で行われた合戦、「一乗谷の戦い」で両親と妹を亡くす。戦いから逃れる途中、石垣職人の源斎に助けられ生き延びた。匡介はそのまま、源斎が頭を務める石垣作りの職人集団・穴太衆の飛田屋で育てられる。石垣積みの才がある匡介はやがて、飛田屋の後継者へと成長していく。

絶対に破られることのない石垣を作れば、自分の家族のような人を少しでも減らされるのではないか。そう考えた匡介は日々、修練を怠らなかった。

匡介が「楯」を作るのならば、「矛」を作る男もいた。鉄砲作りの高い技術を持つ国友衆の後継者・彦九郎だ。秀吉のもと、つかの間の泰平の世でも彦九郎は鉄砲作りの技術を高め続けていた。

やがて、秀吉が死に、世は再び戦乱へ。互いに意識し合う匡介と彦九郎は、大津城の戦いで相まみえることになる。

■戦国を舞台とした職人たちの成長物語

匡介が石工として成長していく姿を描きつつ、メインとなるのは大津城の戦いである。豊臣秀吉が亡くなり、石田三成を将とする西軍と徳川家康率いる東軍がぶつかる直前の戦いをたっぷりと描く。

本能寺の変から関ヶ原の戦いまで、さまざまな切り口で、さまざまな人物を主人公として物語が紡がれてきた。その中で石工と鉄砲作りの職人にスポットがあてられるというのは新鮮だ。

正反対の匡介と彦九郎だが、願うことはひとつ。戦のない世だった。

「最強の楯」である石垣を作れば、戦をなくせると考える匡介。

「至高の矛」である鉄砲を作り、恐怖を与えることで戦を抑止できると考える彦九郎。

戦国の世で石工の責任は計り知れない。鉄砲もまた、戦局において大きな変化をもたらす。その中で相手を倒したい、よりも、「より良い仕事をし、より良いものを作って相手を唸らせたい」という職人としての気持ちが垣間見える。職人にとって、西軍も東軍も関係はない。依頼があれば応じる、相手はお客様なのだ。

もちろん、平和な世が訪れてほしいという願いはある。特に匡介は戦乱の中で家族を失っている。それは匡介だけではなく、彼の周りにも似た境遇の人間は多くいる。その人たちを守りたい。と、同時に、「矛を退けるには」「楯を貫くには」という職人としてのプライドが感じられ、「仕事」をテーマとした小説としても非常に読み応えがある。

■「戦国」だけでは留まらない。熱くなれる要素が満載

戦国を舞台とした物語は、いつの時代も変わらない魅力を放っている。関ヶ原の合戦の勝者が誰か知っているはずなのに、読むたびに手に汗握る。

「職人」というポイントにおいても、仕事に対するプライドや、自身を高めるための努力、研鑽は読んでいて自然とパワーがもらえる。

しかし、『塞王の楯』の魅力はそれだけではない。

ひとつは、匡介と彦九郎の関係性だ。どちらも、界隈では才のある人物とされている上に、努力を怠らない。もちろん仲は良いとは言えない。が、戦っているうちに互いが考えていることが分かるようになってくる。まさに好敵手と言える関係になっていく。

そして、匡介のそばには昔から石工のライバルもいる。最初は反発し合っているが、次第に仲間になっていく過程は自然と頬が緩んでしまう。互いの実力を認め、互いのために力を貸す。その友情に心が熱くなるし、バディとして戦う姿もたまらない。

更には、匡介に淡い恋の気配も……と、500ページ越えという大作にも関わらず、一度読み始めたらページをめくる手が止められない。どの角度から読んでも楽しめる作品となっている。間違いなく、これまでとは一味違った戦国の物語が味わえるはずだ。

「忙しい人のための3分で読める話題作書評」バックナンバー

・「推しって一体何?」へのアンサー(『推し、燃ゆ』宇佐見りん)

・孤独の中で生きた者たちが見つけた希望の光(『52ヘルツのクジラたち』町田そのこ)

・お金大好き女性弁護士が、遺言状の謎に挑む爽快ミステリー(『元彼の遺言状』新川帆立)

・2つの選択肢で惑わせる 世にも悪趣味な実験(『スイッチ 悪意の実験』潮谷験)

・「ふつう」も「日常」も尊いのだと叫びたい(『エレジーは流れない』三浦しをん)

・ゴッホはなぜ死んだのか 知識欲くすぐるミステリー(『リボルバー』原田マハ)

・絶望の未来に希望を抱かざるを得ない物語の説得力(『カード師』中村文則)

・黒田官兵衛と信長に叛旗を翻した謀反人の意図とは?(『黒牢城』米澤穂信)

・恋愛が苦手な人こそ読んでほしい。動物から学ぶ痛快ラブコメ!(『パンダより恋が苦手な私たち』瀬那 和章)

・高校の部活を通して報道のあり方を斬る(『ドキュメント』湊かなえ)

・現代社会を映す、一人の少女と小さな島の物語(『彼岸花が咲く島』李 琴峰)

・画鬼・河鍋暁斎を父にもったひとりの女性の生き様(『星落ちて、なお』澤田瞳子)

・ミステリ好きは読むべき? いま最もミステリ愛が詰め込まれた一作(『硝子の塔の殺人』知念実希人)

・人は人を育てられるのか? 子どもと向き合う大人の苦悩(『まだ人を殺していません』小林由香)

・猫はかわいい。それだけでは終われない、猫と人間の人生(『みとりねこ』有川ひろ)

・指1本で人が殺せる。SNSの誹謗中傷に殺されかけた者の復活。(『死にたがりの君に贈る物語』綾崎隼)

・“悪手”は誰もが指す。指したあとにあなたならどうするのか。(『神の悪手』芦沢央)

・何も信用できなくなる。最悪の読後感をどうとらえるか。(『花束は毒』織守きょうや)

・今だからこそ改めて看護師の仕事について知るべきなのではないか。(『ヴァイタル・サイン』南杏子)

・「らしさ」を押し付けられた私たちに選ぶ権利はないのか(『川のほとりで羽化するぼくら』彩瀬まる)

・さまざまな「寂しさ」が詰まった、優しさと希望が感じられる短編集(『かぞえきれない星の、その次の星』重松清)

・ゾッとする、気分が落ち込む――でも読むのを止められない短編集(『カミサマはそういない』深緑野分)

・社会の問題について改めて問いかける 無戸籍をテーマとしたミステリー作品(『トリカゴ』辻堂ゆめ)

・2つの顔を持つ作品たち 私たちは他人のことを何も知らない(『ばにらさま』山本文緒)

・今を変えなければ未来は変わらない。現代日本の問題をストレートに描く(『夜が明ける』西加奈子)

・自分も誰かに闇を押し付けるかもしれない。本物のホラーは日常に潜んでいる(『闇祓』辻村深月)

・ひとりの女が会社を次々と倒産させることは可能なのか?痛快リーガルミステリー(『倒産続きの彼女』新川帆立)