舞台はクイズ番組! クイズを解きながら、謎を解く新感覚小説

文字数 2,192文字

話題の作品が気になるけど、忙しくて全部は読めない!

そんなあなたに、話題作の中身を3分でご紹介。

ぜひ忙しい毎日にひとときの癒やしを与えてくれる、お気に入りの作品を見つけてください。

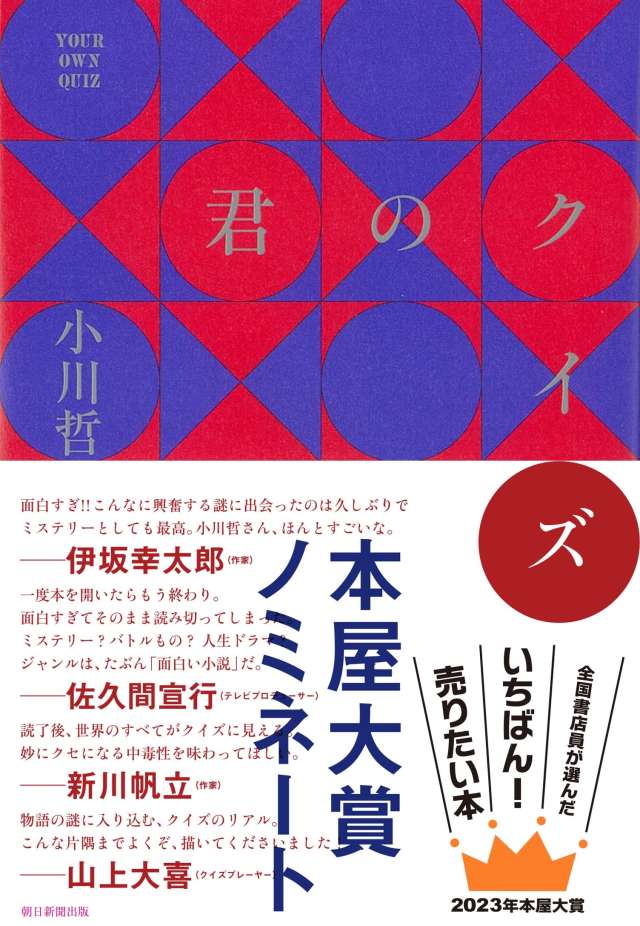

小川哲『君のクイズ』

■POINT

・クイズが物語を作る

・トップに立つための試行錯誤と訓練

・クイズは人生である

■クイズが物語を作る

「クイズが僕を肯定してくれていた」

自分を否定したくなるときがある。自分の全てを信じられなくなるときがある。しかし、そんなときに助けてくれるのは、自分が真摯に取り組み続けてきたことだ。

小川哲『君のクイズ』。これまでに、想像もしていなかったものが題材となっている。タイトルにある通り、「クイズ」が主役だ。

クイズ番組「Q-1グランプリ」決勝に進出した三島玲央。対戦相手は本庄絆。戦い方はいたってシンプルだ。早押しクイズで先に7問正解したほうが勝ち。3回のお手付きで失格となる。戦いは終盤、正答数6対6。本庄は2回お手付きしている。

最後の問題、一文字目も読まれていないうちに、本庄はボタンを押し、正解した。問題が読まれていないのに、なぜ正解できたのか? ヤラセではないのか? 真相を解明するために、三島は本庄について調べ、決勝戦の映像を振り返っていく。

■トップに立つための試行錯誤と訓練

気が付いたらクイズ番組が増えていたし、気が付いたらクイズ王と呼ばれる人物がいろんな番組に出ていて、なんとなくクイズがブームなのだなと感じていた。が、この小説を読むことで一気にクイズに対する認識が変わる。クイズの奥深さを垣間見ることができる。

知識があるだけではダメだし、クイズに回答する技術があるだけでもダメ。両方が伴っていないと成立しない。いや、それだけではないかもしれない。主人公の三島は「恥ずかしいという感情を捨てた」と言っていたが、そういった精神面での鍛錬も必要になってくるのだろう。

さらに、知識の幅もすごい。学校の勉強ができるだけでは偏った知識だし、ひらめきも重要になってくる。スポーツやエンターテイメントにも長けていなければならない。

また、クイズの知識を深めることによって生まれる副産物だろうか。彼らの会話を見ているとまどろこしさがない。一言発しただけで、相手が何を言いたいか理解し、返事をしているような、そんなイメージだ。クイズで、その能力を鍛えられているからできることだろう。おかげで会話のスピードが速く、常人の倍の情報量が会話には含まれている。

クイズ番組にもよく出演しているあるタレントの番組を観ていたときに、識者の難しい解説を聞き、瞬時に分かりやすく要約し、識者が言わんとしていることを視聴者に伝えているのを何度かみたことがある。頭の回転が速いというのもあるだろうが、そういったクイズ脳的なところもあるのかもしれない。

■クイズは人生である

三島は本庄との対決を振り返りながら、さまざまなことに想いを馳せる。出題されている問題、解答それぞれに思い出があった。解答している最中は思い出さなくても、客観的に見ていると、さまざまな光景がよみがえってくるのだろう。

この問題が解けたのはあのときの出来事があったから。

この分野に詳しくなったのはあの子との出会いがあったから。

学ぶだけではなく、生活そのものも知識につながっている、と三島は実感する。

でも、これは超人だから起こることではない。自分が熱中しているものがあれば、日常はそこに紐づいてくる。

例えば、好きなアーティストがいたとする。同じアーティストが好きな人と友達になる。アーティストがタイアップしている食品を買ったり、作品を観たりする。それはきっと、以前の自分なら触れなかったもののはずだ。

「好き」は世界を変える。そして好きなものに関する失敗なら、それもまた糧になる。

クイズがテーマの作品だが、本当に伝えようとしてくれていることは、「好きこそ物の上手なれ」というシンプルなことなのかもしれない。

「忙しい人のための3分で読める話題作書評」バックナンバー

・地下建築に閉じ込められた9人――極限の状況が暴く人間の本性(『方舟』夕木春央)

・ルンタッタ、ルンタッタと笑いたい人たちの物語(『浅草ルンタッタ』劇団ひとり)

・みんなで金持ちになれたらどんなにいいだろう。財布にまつわるエトセトラ(『財布は踊る』原田ひ香)

・大人びた高校生たちの魅力があふれる青春ミステリ(『栞と嘘の季節』米澤穂信)

・未解決事件を巡り奔走する警察、嗤う犯人……事件の悪夢は終わるのか(『リバー』奥田英朗)

・映画と小説の世界がリンクし、新たな鈴芽の旅が楽しめる(『すずめの戸締り』新海誠)

・嘘がつきたくなるほど大切な友との真実を見つける旅(『嘘つきなふたり』武田綾乃)

・たった1週間の旅が女性たちの本音を赤裸々にする(『ペーパー・リリイ』佐原ひかり)

・全てを分かり合うことはできない。家族も、夫婦も違う体を生きている。(『かんむり』彩瀬まる)