吸血鬼が受け入れられている世界に生きる少女たちの苦悩を描く

文字数 3,321文字

話題の作品が気になるけど、忙しくて全部は読めない!

そんなあなたに、話題作の中身を3分でご紹介。

ぜひ忙しい毎日にひとときの癒やしを与えてくれる、お気に入りの作品を見つけてください。

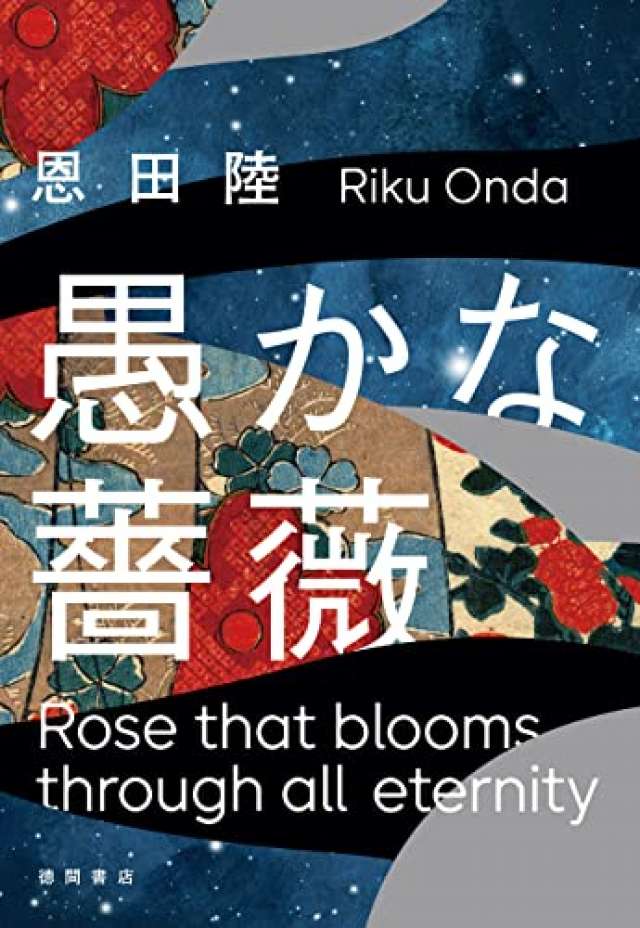

『愚かな薔薇』恩田陸

この記事の文字数:1,635字

読むのにかかる時間:約3分16秒

■POINT

・他人の血を飲まなければならない。少女の決断は?

・新たな吸血鬼像の誕生

・永遠の命は全ての人が望むものなのか

■他人の血を飲まなければならない。少女の決断は?

「聡いバラは、咲いて、散って、ちゃんと枯れるの」

どんなバラも、咲いて散って枯れる。では、咲いたまま枯れない薔薇は――。

恩田陸最新作の長編『愚かな薔薇』。徳間出版のSF誌「SF Japan」2006年秋号から連載がスタートし、その後、徳間書店の文芸誌「読楽」にて2020年に完結した作品に加筆修正を加え、単行本化された。その連載期間は14年に及ぶ。

主人公の高田奈智は、14歳になると参加が義務づけられた長期キャンプに参加するため、4年ぶりに母方の故郷である磐座を訪れた。キャンプの目的は、外海、つまり地球の外へと飛び立つ舟の乗り手、「虚ろ舟乗り」の適正を見極めるため。地球以外に人間が暮らせる星を探すため、「虚ろ舟乗り」は必要不可欠。これは人類の運命がかかった国家プロジェクトなのである。

親戚が経営する美影旅館で下宿しながら、昼間はほかの14歳の少年少女と共に磐座城で“授業”に参加するが、奈智は磐座に到着した翌日に大量の血を吐いてしまう。

「虚ろ舟乗り」になるためには、変質体とならなければならない。「虚ろ舟」の聖地である磐座で過ごすことで、体の変質を促進していく。しかし、変質体になってから一定期間は他人の血を飲まなければならない。つまり、いわゆる「吸血鬼」になるのだ。

奈智は他人の血を飲むこと、そして「吸血鬼」になることに抵抗を覚え、「虚ろ舟乗りになりたくない」と思い、血を飲まないことを決意する。しかし、「彼女は優秀な虚ろ舟乗りになる」と多くの大人の期待がかかっていた。

■新たな吸血鬼像の誕生

他人の血を飲むことを「血切り(ちぎり)」と呼ぶ。

奈智は「血切りなんて化け物じみた行為だ」と拒み続ける。変質化が進む中、本当は血が飲みたくて仕方がない。たまらない乾きを感じつつも、化け物になるまい、と必死に欲望を押さえ続ける。その一方で、ほかの少年少女たちは血をもらい、変質を進めていく。

他人の血をもらい、変質体になれば、成長(老い)も止まる。まさに吸血鬼である。これまでの吸血鬼を扱った作品と異なるのは、国が吸血鬼に覚醒を促していることだ。「虚ろ舟乗り」を見つけることは国家のプロジェクトであり、選ばれ、キャンプに行くだけでも名誉なこと。さらに「虚ろ舟乗り」になるのはごく限られた者だけだ。

血を提供する側も、健康体を手に入れられ、寿命も延びるとされている。吸血鬼になるのはエリートであり、血を吸われる側にもメリットがある。誰も損はしない関係というわけだ。

さらに、「虚ろ舟乗り」は子どもたちが憧れる職業とされている。もちろん地球の外へと飛び出し、重要な任務に就くということもあるが、吸血鬼が忌み嫌われていないからこそ、そのような状況が生まれる。それどころか、大切に扱われる吸血鬼という存在はなかなか類を見ないのではないだろうか。

■永遠の命は全ての人が望むものなのか

変質化が完了すると、胸に銀杭を打たれ、紫外線を浴びない限り死ぬことはない。つまり、永遠の命を手にいれる。見た目も若いままだ。

吸血鬼という題材、小さな町での行われる国家事業の一環でもあるキャンプ、14歳の少年少女の成長、更に宇宙の話と、物語の中にはさまざまな要素が盛り込まれているが、根幹にあるのは「命」の話であるように思う。

「虚ろ舟乗り」が見つけたいのはやがて訪れる滅亡の危機から人類を救うための道。

そんな壮大な話があるのかと思えば、長生きがしたいから自分の血を差し出すという、私欲も見える。

話の大きさに差はあれど、どちらも命の問題だ。長生きすることは全人類の欲求なのか。生きたいか、死にたいか、いくつまで生きたいのか。死ぬことに恐怖を覚えるが、いつまでも終わらない生に恐怖は持たないのか。

『愚かな薔薇』というタイトルが投げかける問いかけの答えは、常に人々が求めているものなのかもしれない。

「忙しい人のための3分で読める話題作書評」バックナンバー

・「推しって一体何?」へのアンサー(『推し、燃ゆ』宇佐見りん)

・孤独の中で生きた者たちが見つけた希望の光(『52ヘルツのクジラたち』町田そのこ)

・お金大好き女性弁護士が、遺言状の謎に挑む爽快ミステリー(『元彼の遺言状』新川帆立)

・2つの選択肢で惑わせる 世にも悪趣味な実験(『スイッチ 悪意の実験』潮谷験)

・「ふつう」も「日常」も尊いのだと叫びたい(『エレジーは流れない』三浦しをん)

・ゴッホはなぜ死んだのか 知識欲くすぐるミステリー(『リボルバー』原田マハ)

・絶望の未来に希望を抱かざるを得ない物語の説得力(『カード師』中村文則)

・黒田官兵衛と信長に叛旗を翻した謀反人の意図とは?(『黒牢城』米澤穂信)

・恋愛が苦手な人こそ読んでほしい。動物から学ぶ痛快ラブコメ!(『パンダより恋が苦手な私たち』瀬那 和章)

・高校の部活を通して報道のあり方を斬る(『ドキュメント』湊かなえ)

・現代社会を映す、一人の少女と小さな島の物語(『彼岸花が咲く島』李 琴峰)

・画鬼・河鍋暁斎を父にもったひとりの女性の生き様(『星落ちて、なお』澤田瞳子)

・ミステリ好きは読むべき? いま最もミステリ愛が詰め込まれた一作(『硝子の塔の殺人』知念実希人)

・人は人を育てられるのか? 子どもと向き合う大人の苦悩(『まだ人を殺していません』小林由香)

・猫はかわいい。それだけでは終われない、猫と人間の人生(『みとりねこ』有川ひろ)

・指1本で人が殺せる。SNSの誹謗中傷に殺されかけた者の復活。(『死にたがりの君に贈る物語』綾崎隼)

・“悪手”は誰もが指す。指したあとにあなたならどうするのか。(『神の悪手』芦沢央)

・何も信用できなくなる。最悪の読後感をどうとらえるか。(『花束は毒』織守きょうや)

・今だからこそ改めて看護師の仕事について知るべきなのではないか。(『ヴァイタル・サイン』南杏子)

・「らしさ」を押し付けられた私たちに選ぶ権利はないのか(『川のほとりで羽化するぼくら』彩瀬まる)

・さまざまな「寂しさ」が詰まった、優しさと希望が感じられる短編集(『かぞえきれない星の、その次の星』重松清)

・ゾッとする、気分が落ち込む――でも読むのを止められない短編集(『カミサマはそういない』深緑野分)

・社会の問題について改めて問いかける 無戸籍をテーマとしたミステリー作品(『トリカゴ』辻堂ゆめ)

・2つの顔を持つ作品たち 私たちは他人のことを何も知らない(『ばにらさま』山本文緒)

・今を変えなければ未来は変わらない。現代日本の問題をストレートに描く(『夜が明ける』西加奈子)

・自分も誰かに闇を押し付けるかもしれない。本物のホラーは日常に潜んでいる(『闇祓』辻村深月)

・ひとりの女が会社を次々と倒産させることは可能なのか?痛快リーガルミステリー(『倒産続きの彼女』新川帆立)

・絡み合う2つの物語 この世に本物の正義はあるのか(『ペッパーズ・ゴースト』伊坂幸太郎)

・新たな切り口で戦国を描く。攻め、守りの要は職人たちだった――(『塞王の楯』今村翔吾)

・鍵を握るのは少女たち――戦争が彼女たちに与えた憎しみと孤独と絆(『同志少女よ、敵を撃て』逢坂冬馬)