今を変えなければ未来は変わらない。現代日本の問題をストレートに描く

文字数 3,357文字

話題の作品が気になるけど、忙しくて全部は読めない!

そんなあなたに、話題作の中身を3分でご紹介。

ぜひ忙しい毎日にひとときの癒やしを与えてくれる、お気に入りの作品を見つけてください。

今回の話題作

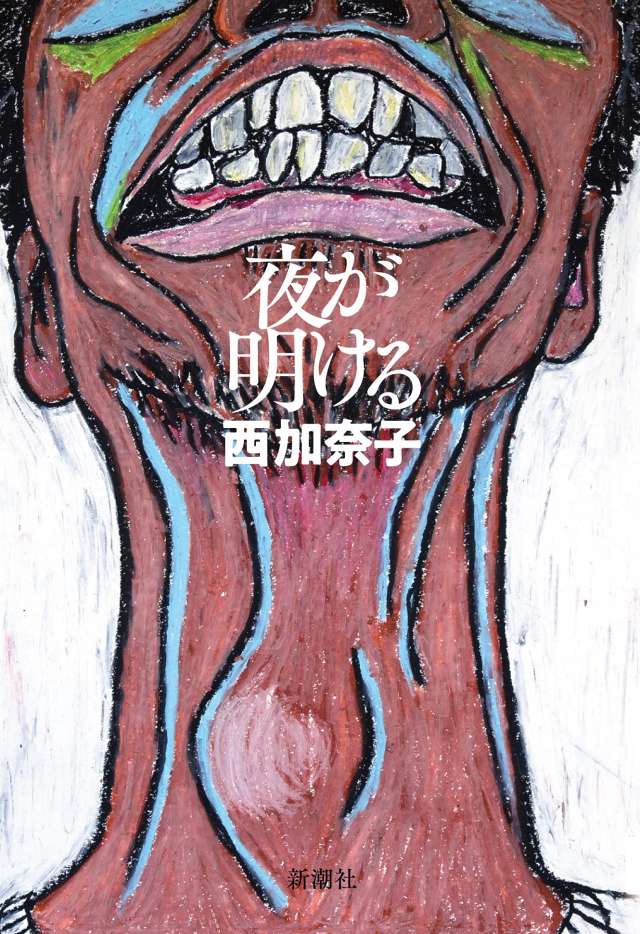

西加奈子『夜が明ける』

この記事の文字数:2,025字

読むのにかかる時間:約4分03秒

■POINT

・社会に翻弄される2人の男の半生を描く

・「何者」かになりたかった俺と「アキ・マケライネン」になりたかった暁

・全編を通して横たわる貧困の問題

■2人の男の「若者のころ」を描く

「“からだがさむいなら、あたためあいましょう” からだがさむいのは、ぼくのせいではなかった」

寒さをしのぐときに、ひとりでは心もとない。もしも、誰かが隣にいてくれたら。でも、ずっとひとりだったら、そんなことは思いつかない。

直木賞作家の西加奈子による『夜が明ける』。5年ぶりとなる新作長篇小説だ。

主人公の「俺」は高校生の時に深沢暁(ふかざわあきら)と出会う。「俺」は暁をアキと呼ぶ。『男たちの朝』という映画に出ていたアキ・マケライネンとよく似ていたからだ。身長191センチで、母親のネグレクトの影響で吃音、更に“3、4人は殺して埋めてきたような風貌”だったが、「俺」はマイナーな俳優に似ているという一点で暁を目で追っていた。

ある日、ついに「俺」が「アキ・マケライネンに似ている」と暁に伝えたことから、運命は変わり始める。アキ・マケライネンになりたいと思った暁は彼に近づこうと努力をし始め、アキと呼ばれるようになり、人気者になっていく。アキは「俺」を友人と思い、慕った。「俺」もまたアキを親友と思い、彼の運命を変えたことを自覚し、誇らしかった。

やがて、「俺」とアキは望んで飛び込んだはずの世界で、心と体を壊していく。

2人の若者の思春期から33歳までの生き様を描く。

■「何者」かになりたかった俺と「アキ・マケライネン」になりたかった暁

物語では「俺」とアキそれぞれの人生が描かれている。楽しかった高校時代、しんどいこともあったが野望を抱え、輝いていた20歳前後。

「テレビの力を利用して、世界を変えたいんだ」

キー局の下請け制作会社に採用が決まった「俺」は酒を飲みながら夢を語った。アキは「か、か、か、格好いいなぁ」と称える。アキも劇団に入り、一番下っ端ながら、「みんなの役に立ちたいから」と雑用を懸命にこなしていた。

しかし、次第に2人の人生に陰りが差してくる。いつまで経っても下っ端ADでしかない「俺」。所属していた劇団を去らざるを得なくなったアキ。

「俺」はどんどん荒んでいく。30歳を過ぎても成果が出せない。そうしているうちにキラキラした新人が入ってくる。キラキラしていてもそのうち俺のようになるだろうと思っていたのに、ならない。「俺」は追い抜かれていくことに怯え始める。しかし、3日間で睡眠時間が15分しかないような状態では何もできない。他人への嫉妬だけが募っていく。「俺」はどんどん冷静さを欠いていった。

「俺」やアキは1982~83年生まれだという記載があった。高度経済成長期やバブルを経験した上の世代と、若くて新しい感覚を持った下の世代。そんな世代に挟まれ、右往左往しながら、結局どちらつかずで「何者」にもなれない。

アキはまだよかったのかもしれない。追い詰められても「アキ・マケライネン」で居続けようとしていられた。

「俺」は「俺」でいることさえもできずに、次第に輪郭を失っていくようにも見える。

作中で「俺」の名前は一度も出てこない。だからこそ「俺」は日本にたくさんいる誰かなのだ、読んでいる自分なのかもしれない、と言われているような気持ちになる。自分を保てない、何者にもなれない自分。

■全編を通して横たわる貧困の問題

本作にはネグレクトや過重労働などといった現代日本の問題が取り上げられているが、一番の大きなテーマは貧困だ。

アキはずっと貧しかった。

「俺」は高校生のころまでは「普通」の家庭で育ってきたが、あるとき父親が借金を残して死に、一気にお金に困る生活を送ることになる。

社会人になってからは過重労働に圧迫されるだけではなく、給料も少なく、大学進学のための奨学金返済も重くのしかかってくる。部屋はいつも汚く、すえた匂いで充満していた。掃除をすればいいのに寝るだけで精一杯。

アキも劇団員と活動するために、バイトを変えた。退団してからは吃音に加え、大きな声も出せなくなり、仕事はなかなか見つからなかった。家賃と光熱費を払うだけで精一杯。しまいには電気を止められる。

貧困に陥ったらどうすればいいのか。多くの人は途方に暮れるのかもしれない。そこから這い上がるのは並大抵ではない。生活保護というシステムはある。が、使いづらいもの、使ってはいけないもの、という意識を植え付けられてしまっている。

しかし、貧困に陥ったからと言って、ひとりで悩まなくったっていいのだ。

この作品を、「若者のしんどさ」とか「若者の生きづらさ」の物語と言うのは簡単だ。が、描かれているのは、誰だって陥る可能性のあるもので、遠い国の話ではない。そして若者のしんどさはやがて、中年の、高齢者のしんどさになっていく。

400ページという長編物語が読者に向かって、「気づけ」「未来を変えろ」そんなふうに叫んでいるように思えてならない。

「忙しい人のための3分で読める話題作書評」バックナンバー

・「推しって一体何?」へのアンサー(『推し、燃ゆ』宇佐見りん)

・孤独の中で生きた者たちが見つけた希望の光(『52ヘルツのクジラたち』町田そのこ)

・お金大好き女性弁護士が、遺言状の謎に挑む爽快ミステリー(『元彼の遺言状』新川帆立)

・2つの選択肢で惑わせる 世にも悪趣味な実験(『スイッチ 悪意の実験』潮谷験)

・「ふつう」も「日常」も尊いのだと叫びたい(『エレジーは流れない』三浦しをん)

・ゴッホはなぜ死んだのか 知識欲くすぐるミステリー(『リボルバー』原田マハ)

・絶望の未来に希望を抱かざるを得ない物語の説得力(『カード師』中村文則)

・黒田官兵衛と信長に叛旗を翻した謀反人の意図とは?(『黒牢城』米澤穂信)

・恋愛が苦手な人こそ読んでほしい。動物から学ぶ痛快ラブコメ!(『パンダより恋が苦手な私たち』瀬那 和章)

・高校の部活を通して報道のあり方を斬る(『ドキュメント』湊かなえ)

・現代社会を映す、一人の少女と小さな島の物語(『彼岸花が咲く島』李 琴峰)

・画鬼・河鍋暁斎を父にもったひとりの女性の生き様(『星落ちて、なお』澤田瞳子)

・ミステリ好きは読むべき? いま最もミステリ愛が詰め込まれた一作(『硝子の塔の殺人』知念実希人)

・人は人を育てられるのか? 子どもと向き合う大人の苦悩(『まだ人を殺していません』小林由香)

・猫はかわいい。それだけでは終われない、猫と人間の人生(『みとりねこ』有川ひろ)

・指1本で人が殺せる。SNSの誹謗中傷に殺されかけた者の復活。(『死にたがりの君に贈る物語』綾崎隼)

・“悪手”は誰もが指す。指したあとにあなたならどうするのか。(『神の悪手』芦沢央)

・何も信用できなくなる。最悪の読後感をどうとらえるか。(『花束は毒』織守きょうや)

・今だからこそ改めて看護師の仕事について知るべきなのではないか。(『ヴァイタル・サイン』南杏子)

・「らしさ」を押し付けられた私たちに選ぶ権利はないのか(『川のほとりで羽化するぼくら』彩瀬まる)

・さまざまな「寂しさ」が詰まった、優しさと希望が感じられる短編集(『かぞえきれない星の、その次の星』重松清)

・ゾッとする、気分が落ち込む――でも読むのを止められない短編集(『カミサマはそういない』深緑野分)

・社会の問題について改めて問いかける 無戸籍をテーマとしたミステリー作品(『トリカゴ』辻堂ゆめ)